【業務効率UPの教科書】を読んで~第2回目~外注化×AIによる爆速業務効率化

上記記事の続きです。

第3回はこちら。

日経新聞の私の履歴書から、従業員のエンゲージメント(情熱)が日本が著しく低いということを学びました。

職場への愛着を持っている日本の平均は6%。

世界平均23%、アジア平均18%に比べるとかなり低い。

これを対処するには、

・株を配るオーナーシッププログラム

・事業計画に深く同意してもらう

・経営陣などコアメンバーの報酬の一部を株で支払い業績と連動させる

などの対処方法があったがこれは一部の企業にとっては素晴らしい解決策でありますが、中小企業だとどうでしょう。

「事業計画に同意」する部分がやれるところではあるが、この事業計画をきちんと設計していないケースが多々ある。

事業計画をきちんとする、というのは大前提で、この問題に加え少子高齢化による人手不足を背景に学生優位の売り手市場。

新卒の取り合いになっており、中途採用の割合が初めて5割を超えたようです。

転職へのハードルも年々低くなっており、人材が流動的に。

人材を集めることもそうですが、確保することも今後求められ、ともなると前述の従業員エンゲージメント問題に行き着くわけです。

ここに

従業員(正社員)は雇わない

という選択があるとすると

エンゲージメントや新卒採用に頭を悩ませる必要もなくなると思われます。

事業を行う前はきちんと設計・計画しておき、

本当にこの人は大丈夫だという人に徐々にそうした計画や、権限やその他の情報を共有すると同時に

同時に報酬も与えるような動きができればと思いました。

前置きが長くなりましたが、今回は従業員(正社員)は雇わないことを前提に、外注化組織作りとAIを駆使すれば業務効率がアップする、

ということをお伝えできればと思います。

1. 外注化の現実的な手法とそのメリット

外注化の現実的アプローチ

外注化は、うまく使いこなすと業務効率化のための非常に有効な手法です。ですが、うまく使いこなせなかったり、ただ単に外部リソースに依存するだけでは、期待できる成果が得られません。

外注化を効果的に行うには、適切なタスクを外注し、それに合ったワーカーをキャスティングすることが命です。

「お仕事」を咀嚼してあげて「作業」に落とし込む。

それを管理する人、作業する人をキャスティング。

これを行えば、従業員(正社員)は雇わないことを前提に、外注化組織作りとAIを駆使しての業務効率がアップの下地作りは完成です。

以下は、外注化を成功させるための基本的なステップです:

タスクの分解

まず、自社で行っている業務を詳細に分解し、どの部分を外注化できるかを見極めます。特に、専門性が高く一時的な作業(デザイン、コンテンツ制作、コーディングなど)は、外注に向いています。また、ルーティン作業で反復的で時間を取られる業務も、低単価で喜んでやっていただける主婦の方がいらっしゃるので、私も喜んでマニュアル化してお願いしています。そうすることで私の負担が軽減されました。外注先の選定

適切なワーカーや外部パートナーを選定します。クラウドワークスや、ココナラを活用すれば、お仕事を探している優秀な方々とコンタクトをトルことができます。これは「金脈」。お宝探しです。お宝を見つけた瞬間や一緒にお仕事するときの楽しさったらないです。なので、お宝を探すように事前にワーカーさんのレビューや実績、時にはネットでその人を検索したりなどで確認し、信頼できる人材を選んでいます。明確な指示とコミュニケーション

外注化を成功させるためには、タスクの内容を詳細に説明し、期待されている目標を明確に伝えることが必要です。何がしたい、何を達成したいがないとあらゆることがガタガタになってしまいます。その成果を達成するために必要な成果物や進行スケジュールを共有して、定期的なコミュニケーション、たまにMTGなどで、誤解やミスを防ぎます。

外注化のメリット

コスト削減

特定の業務を社内で抱えるよりも、外注によって労働力を削減できます。特にフリーランサーや短期契約であれば、必要な時に必要なだけリソースを確保できます。社内でできることを外にお願いする際は、別途お金がかかってしまいますが、社内メンバーには誰でもできるような仕事をマニュアル化させることで、メンバーが入れ替わっても安定した仕事を供給でき長期的な視野で人件費を抑えることが可能です。専門スキルの活用

外注を利用すれば、社内にいない専門的なスキルを持つ人材を活用できます。たとえば、デザイン、マーケティング、プログラミングなど、専門分野に長けた外部人材が短期間で成果を出すことが期待されます。1時間3万円のコンサルを受けた記事も参考にしていただければと思います。時間の確保

ルーティン業務や専門的なタスクを外注することで、社内リソースはコア業務や戦略的な業務に集中できるようになります。これにより、組織全体の生産性が向上します。経営層に対してボトムアップできますし、経営層も経営に集中できたりします。(時間ができてもそれをするかしないは置いておいて)

2. 最新AIツールの活用による効率化

AI活用の重要性

近年、AI技術の進化によって、業務の自動化や効率化が劇的に進展しています。私はChatGPTに頼りっぱなしで、GPTがないと生きるのに不自由だ、と思うくらい依存しちゃっています。

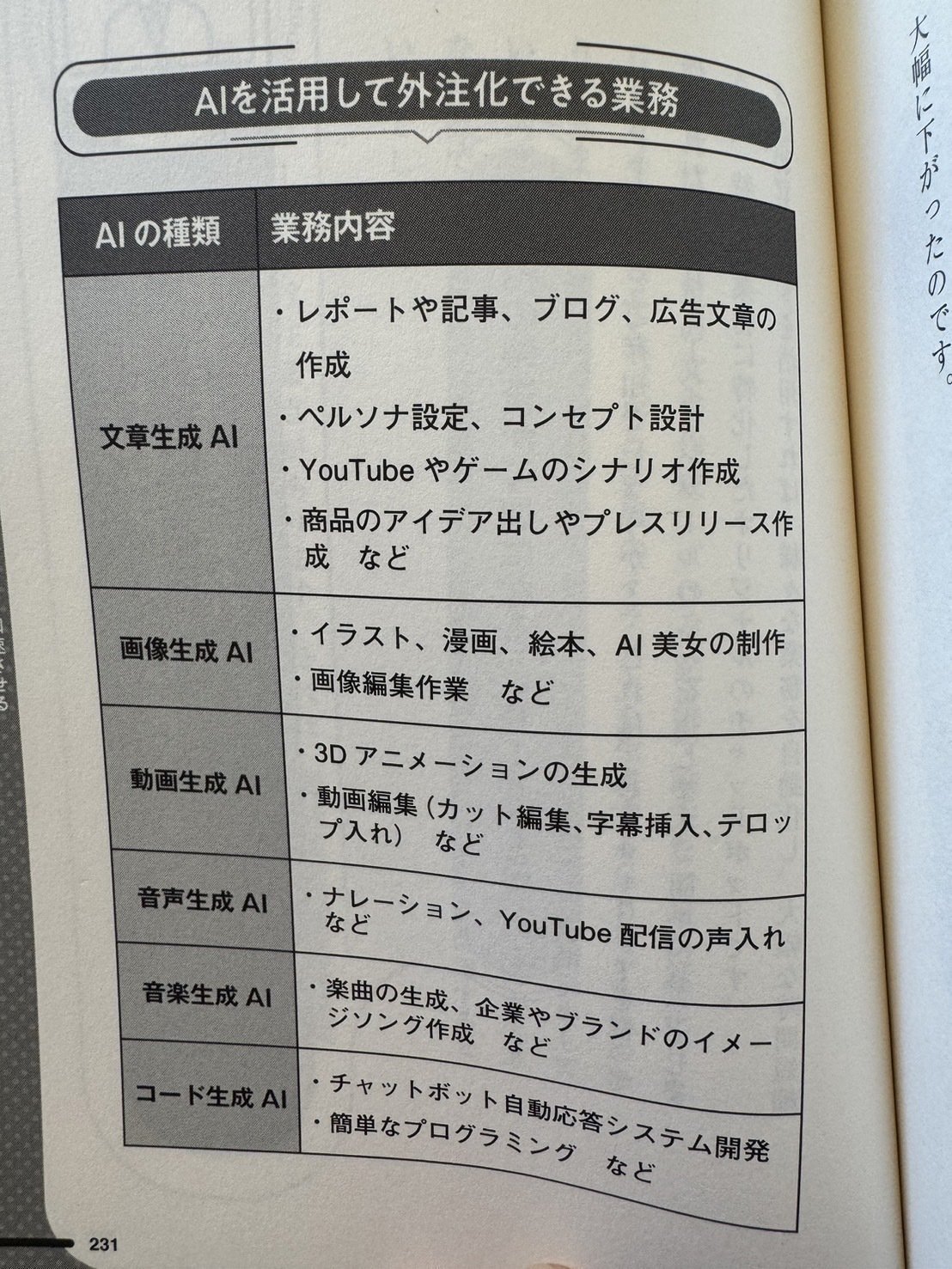

AIを適切に活用することで、私達人間の労働力に依存することなく、ルーティン業務やデータ分析を迅速に行うことが可能です。『業務効率UPの教科書』でもAIの活用が推奨されていますが、ここでは具体的なAIツールの例とその活用方法について紹介します。

AIツールの具体例

チャットボット

顧客対応や問い合わせ対応を自動化するチャットボットは、カスタマーサポートの効率を劇的に向上させます。これまでのCS会話履歴を読み込ませ、繰り返しの質問や簡単なトラブルシューティングを自動化することで、サポートチームの負担を軽減し、対応スピードを向上させることができます。自動化ツール(RPA)

ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は、データ入力や請求書処理などの定型作業を自動化します。これにより、時間のかかる作業を短時間で終わらせることができ、人間の手を必要としない部分をAIに任せることで、効率を向上させることが可能です。これもChatGPTに聞けばやり方を教えてくれます。データ分析AI

AIを活用したデータ分析ツールを使うことで、大量のデータを短時間で解析し、意思決定に必要なインサイトを提供することができます。これにより、戦略的な判断が迅速に行えるようになります。

AIとワーカーの使い分け

AIがすべてを自動化できるわけではありませんが、AIが得意とするルーチン業務やデータ処理は積極的に任せ、クリエイティブな業務や顧客とのコミュニケーションなど、人間にしかできない部分はワーカーに任せるという分業が効果的です。この使い分けによって、業務全体の効率を大幅に向上させることができます。

3. 実際の事例を通じた外注とAIの組み合わせ

事例1:SNS分析資料の効率化

私が行っていることとして、SNSのデータをSNSマーケティングの基礎や競合他社の情報を学ばせたGPTsに投げて、アウトプットしてきたものをワーカーさんに資料化でまとめる。ということを実践しています。

インサイトの分析から新しい投稿の軸まで自動化しました。そして、これを人が見せやすいように資料化をお願いするわけで、ここにもGammaというツールで極力時間を使わないように依頼しています。この組み合わせにより、私が「重い重い」と嘆いていた分析資料作りを効率化でき、より新しい事業に時間を割くことができました。

事例2:漫画(手書きニュースレター)

今、手掛けている漫画(手書きニュースレター)では、

業務自体が、全体のストーリー・構成・コマ割り・セリフ・ ネーム作成・色付け・校正、修正・表紙、サンプル作成

などが発生します。

AIではなかなかうまくいかないところが多々あるのですが、ストーリーや構成・コマ割りのアイデアは専門家が聞いてアイデアの一つとしてもらえたりできます。キャラなんかもAIで作れますよね。ですが、その画角の指示やプロンプト開発はやはり人間の手が介在しないとなかなか今の技術では難しいようです。

第2回目:まとめ

外注化とAI活用を組み合わせることで、業務効率化はさらに一段と加速します。適切なタスクを外注し、AIかワーカーさんかを上手に振り分けることで、時間とコストの削減が可能になります。

また、外注化は専門スキルを持つ外部人材を活用でき、AIツールはルーティンワークを自動化するため、社内リソースをより戦略的な業務に集中させることができます。

次回、第3回目では、『ザ・ゴール』の理論をより深く掘り下げ、ボトルネックの解消をどのように業務プロセスに適用できるかについて考察します。組織全体の最適化を図るための実践的なステップを紹介できればと思います。