[report]『新収蔵作品展』(町田市立国際版画美術館)

開催情報

『新収蔵作品展Present for You わたしからあなたへ/みんなから未来へ』

場所:町田市立国際版画美術館(東京都町田市)企画展示室2

開催日:2025.1.5.sun-2.16.sun

観覧料:無料

内容:2023年度下半期〜2024年度上半期に新たに収蔵された1,370点から約60点を紹介。

※ 撮影可のマークのある作品のみ写真撮影可

【同時開催】

『第38回 町田市公立小中学校作品展』

場所:同館 企画展示室1

開催日:2025.1.10.fri-2.16.sun

観覧料:無料

内容:町田市内の公立小・中学校でおこなわれている図画工作、書写、美術の日頃の学習の成果を市民に広く公開する。

※ 写真撮影可だが、児童の名前等個人情報に注意

『『月映』とその時代 ―1910年代日本の創作版画』

場所:同館 常設展示室

開催日:2025.1.5.sun-3.9.sun

観覧料:無料

内容:1914年、恩地孝四郎、田中恭吉、藤森静雄の三人が版画誌『月映』を公刊、全7号を発行した。『月映』から一部の作品と、同時代の創作版画を展示。

※ 撮影可のマークのある作品のみ写真撮影可

『モノから迫る 茶の湯×茶道具-町田市立博物館所蔵品より-』

場所:同館 市民展示室

開催日:2025.1.21.tue-2.2.sun

観覧料:無料

内容:町田市立博物館が所蔵する陶磁器やガラスの茶道具を、実際の茶会の流れと道具の配置をイメージしたレイアウトで展示。

※ 写真撮影可

感想

『第38回 町田市公立小中学校作品展』

1月10日〜19日が中学校美術作品展、1月24日〜2月2日が小学校図画工作展、2月7日〜16日が小学校書写展。

私が行った時は「小学校図画工作作品展」。

会場に足を踏み入れて最初の印象は"明るい"!カラフルな色の洪水。

うわぁ、楽しそう。混ざって一緒に作りたい。

私が現役の頃より、色んな素材を使った作品が増えている気がする。

古代エジプト風の作品、楽しい。

ちぎったダンボールがいい味出してる。

上から「サッカーの神」「サッカーの先祖」「大縄大会」。

中央一番上は、立体作品。落ちてこないのかな?

『新収蔵作品展』

新収蔵作品展は、その館に何のカードが入って、どんなデッキが構築できるようになったのか垣間見れて楽しい。

町田市立国際版画美術館は、今年度は 1,370 点新収蔵。

去年が 445 点だから多い?

作品リストを見ると、小野忠重の『将軍(妄想)』や新版画集団展覧会ポスターなどが、小野近士氏から寄贈されている。

Wikipedia によると、小野近士氏は小野忠重の次男で小野忠重版画館館長とあるが、小野忠重版画館は閉館しているようなので、小野忠重版画館にあったものがドカッと寄贈になったのだろうか?

ちなみに、2024年3~5月頃開催『版画の青春』展の出品リストを見ると、当時これらの作品は小野忠重版画館所蔵になっている。

小野忠重《出発》は、初めて見た。

小野忠重は、重く息苦しい、工場や労働者を描いた作品が多い印象がある。

白馬に謎の動物が跨ったこの版画は新鮮だった。

この動物、顔はネズミのようだが、シッポと足はネズミっぽくない。なんだろう?

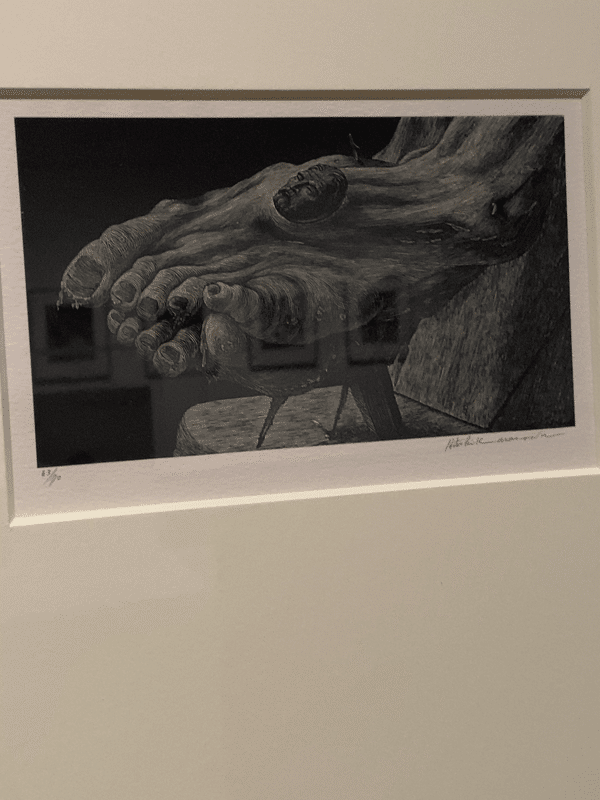

展示室内が写り込んで大変見づらくなってしまった。

小野忠重作品、だいたい黒っぽくて上手く撮れない。

池田満寿夫(1934-1997)《欲望の原理(赤)》

本展メインビジュアルにも使われている。

つい作品の来歴を見てしまう。

池田満寿夫のパートナー、佐藤陽子氏からの遺贈。

1966 ドライポイント、ルーレット、メゾチント、ビュラン

柄澤齊《『死と変容Ⅰ』4 夢または流刑》

個人的に今展で最も刺さった作品。

水面に映った手が動き出しそうでドキドキする。

齋藤洋氏より寄贈 (田村洋一・牧子コレクション)

柄澤齊は 2024年6~9月『幻想のフラヌール』展でも紹介した…と、解説にあり、ハテ?どれだっけ?と探してみた。

これかー!「肖像シリーズ」。

柄澤齊、好きかもしれない。

本展には展示されていない。これも町田市立国際版画美術館所蔵。

門坂流《冬の岩塊(赤岳稜線)》1997 水彩 荒秀雄氏より寄贈

推しもあったよ。

この作品、撮影可ですが、私が撮った写真より公式Xのポストの方が断然きれいなので、そちらのリンクを貼ります。

緻密なエングレーヴィングの作品で知られる門坂流の水彩による赤岳(あかだけ:八ヶ岳連邦の最高峰)。流麗な線が山の姿だけでなく、空気の流れも表しているかのよう!門坂が『山と渓谷』誌で連載したエッセイ「山の肖像」のために描かれた作品です。#町田市立国際版画美術館… pic.twitter.com/TG6UGYaTP1

— 町田市立国際版画美術館(町田市公式) (@machida_hanbi) February 2, 2025

絵の前で悩んでしまったのは フランチェスコ・クレメンテ(1952-)《空》1985。(撮影不可)

846×1499 と大きめの作品。

遠目で見ると、少し雪の積もった一面の緑の葉の上に、3枚くらいスライストマトが落ちてるように見える。

近づくと、葉でもトマトでもなくて、ところどころ細い黒い線でグジュグジュと描き込みがあり、原生生物が蠢いているような、顕微鏡で見た細胞のような…

で、タイトルが《空》って、なんで?と、考えてしまった。

もしかして「空」や「空」かと思ったが、英語名は《Sky 》。

なぜ?「空」に私が知らない意味があるのか?このネーミングに意味はないのか?こうやって立ち止まってしまうのは、策にはまっているのか?

私が作品にニックネームつけていいなら、なんだろう。

「空」はないけど、生命の内側の宇宙の印象はあるかな。「小宇宙」みたいな。

『『月映』とその時代 ―1910年代日本の創作版画』

田中恭吉が作成した『月映』のマークと詩です。マークは空と三日月、大地(土)、植物の芽を組み合わせてデザインされています。3つのパーツから成る芽は恭吉、恩地孝四郎、藤森静雄三人の友情を表わしているようです。恩地が彫った木版と活字を組んでプレス機で刷られています。

— 町田市立国際版画美術館(町田市公式) (@machida_hanbi) January 12, 2025

田中恭吉… pic.twitter.com/ixND7MUzLK

なやみのつちに 根をおくくさ葉

しらがねのひかりに 咲かしめ

しらがねのひかりに 散らしめよ

田中恭吉《去勢者と緋罌粟》(『月映』Ⅲ 1914年12月)

「緋罌粟」が読めないよー。「ひけし」でした。

「芥子」だけでなく「罌粟」もケシなのか。

真っ赤なケシの花。小さな炎のようだ。

田中恭吉は結核の療養のため1914年4月に和歌山市に帰郷し、自宅から『月映』に掲載する版画や詩を送っていました。しかし体力の消耗から、公刊『月映』のために新しく制作した木版画はわずか2点でした。《去勢者と緋罌粟》も私輯『月映』Ⅳ(1914年5月下旬)掲載版画の再録です。病におかされ、去勢さ… pic.twitter.com/KeEyKY7oqr

— 町田市立国際版画美術館(町田市公式) (@machida_hanbi) February 1, 2025

藤森静雄の作品は静謐な祈りの世界を感じた。

「月映」ではないが、岸田劉生や萬鉄五郎の版画作品も数点展示あり。

『モノから迫る 茶の湯×茶道具-町田市立博物館所蔵品より-』

今回のダークホース、町田市立博物館からの出張展示。

見落としてしまいそうなほど、ひっそりとした展示だが、予想外に面白かった。(2025年2月2日で展示終了。終了後のレポートですみません。)

町田市立博物館は老朽化のため閉館していて、建設予定の町田市立国際工芸美術館(仮称)に移設予定なのだが、2026年オープン予定だった国際工芸美術館の建設が難航しているらしい。

その間、町田市立博物館は、出張展示などを行なっているよう。

今回は市民展示室で、こぢんまりと茶道具の展示。

展示は町田市立博物館からのお茶会のご招待という設定。

入り口で配られる小冊子はストーリー仕立てで楽しい。

今まで私が博物館や美術館で見てきた茶道具の展示は、国宝や重文の貴重な茶道具の展示がほとんどで、それは例えばオペラの中の有名アリア1曲をトップスター歌手の歌で聴くような感じがする。

本展は、ビッグスターはいないけど、ひとつのオペラを最初から通しで、ストーリーを追い、登場人物の心情を想像しながら曲を聴いていくようで新鮮だった。

…オペラほとんど観たことないのに例えるのもなんですが…

小冊子を読みながら、展示を見ていく。

お茶会の流れ、亭主がどういう思いで茶席を組み立てていくのかが分かって楽しい。

今回は、皆さまに愛される美術館をつくるという決意を込め、所蔵作品と流儀に捉われない道具立てによるお茶会の開催とのこと。

中:茶碗《鉄絵花文》タイ(アユタヤ朝)16世紀

右:茶碗《目》岩田藤七 1973

目玉がついてる茶碗が面白い。

溶着された金箔と銀箔、白色ガラスによって直線と円からなる抽象的な世界が広がっています。

作者の岩田藤七(1893-1980)は、陶磁器と比べて馴染みの薄いガラス製茶道具の製作に挑戦しました。

楽茶碗を思わせる形と質感は、ガラスの茶碗を茶人たちに受け入れてもらうための戦略だったのかもしれません。

展示の茶道具は、東〜東南アジアの骨董品がほとんど。

もちろん貴重なものだとは思うが、だいぶカジュアルな印象なので、茶席が少し身近に感じられた。

↓「茶の湯×茶道具」のパンフレットは、こちらから PDF をダウンロードできる。

終了してしまったが、茶碗の実物にさわれるイベントもあったよう。

いいなあ、さわってみたい。…欲を言えば、お茶飲んでみたいけど、流石にそれは無理だろう。

【明日開催】

— 町田市立博物館(町田市公式) (@machida_museum) January 23, 2025

明日1月25日㈯町田市立国際版画美術館市民展示室にて

イベント「500年前の茶碗にさわってみよう!」を開催いたします🍵

今回登場するのはこちらの2点!手でさわってじっくり見ることで、500年前に思いをはせてみませんか?展示とあわせてぜひご参加ください🎶 pic.twitter.com/y5D5nV5uNP

↓ 去年の様子(2024年の新収蔵作品展)