[report]『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて』(アーティゾン美術館)

開催情報

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて』

場所:アーティゾン美術館 6階展示室(東京都中央区)

開催日:2024.11.2.sat-2025.2.9.sun

入館料:ウェブ予約チケット 1,200円/窓口販売チケット 1,500円

※ 学生無料(要ウェブ予約)

内容:石橋財団コレクションとアーティストの共演「ジャム・セッション」展。毛利悠子を迎えての第5回。

[ 同時開催 ]

5階展示室:ひとを描く

4階展示室:石橋財団コレクション選 特集コーナー展示「マティスのアトリエ」

※ 写真撮影・スケッチ可(禁止マークのある作品を除く)

※ スマホでコレクションの音声ガイドが無料で聴ける(スマホ&イヤホン持参、アプリの事前ダウンロード推奨)

※ 館内ゲスト Wi-Fi あり

展示構成覚書

6F ピュシスについて

毛利悠子《Decomposition》2021-

ジョルジュ・ブラック(1882–1963)《梨と桃》1924

藤島武二(1867–1943) 《浪(大洗)》1931

毛利悠子《Calls》2013

コンスタンティン・ブランクーシ(1876–1957)《接吻》1907-10

毛利悠子《Magnetic Organ》2003

パウル・クレー(1879–1940) 《数学的なヴィジョン》1923

毛利悠子《Piano Solo: Belle-Île》2021-2024

クロード・モネ(1840–1926) 《雨のベリール》1886

毛利悠子《めくる装置、3つのヴェール》2018-

毛利悠子《Bride, Contingency》2016-2024

マルセル・デュシャン(1887–1968) 《マルセル・デュシャンあるいはローズ・セラヴィの、 または、による(トランクの箱)シリーズ B 》1952、1946(鉛筆素描)

アンリ・マティス(1869–1954)《襟》1937、《チェックの襟の女》1937、《女の顔、チェックの襟》

毛利悠子《I/O》2011

毛利悠子《鬼火》2013-

ジョゼフ・コーネル(1903–1972) 《見棄てられた止まり木》1949

※ カタログ(2,640円)ショップで販売

5F ひとを描く

石橋財団コレクションから、古代ギリシア陶器と近代ヨーロッパの絵画作品の合計85点で、人物表現の豊かさを紹介。

「絵画の起源」の話:"人間の影の輪郭選をなぞることから始まった"『プリニウスの博物誌』より

古代ギリシア:ギリシア陶器(紀元前10世紀〜8世紀末頃)

古代ローマ:壁画、床モザイク/ポンペイの遺跡

画家とモデル:1759年女性モデルの登場

モデルの名前は?:19世紀 年に暮らす人々の様子、特定の人物

肖像画:「記念」「記録」

自画像:最も身近な画題、「芸術家としての自分」を表現

ものがたりの世界:歴史画、宗教主題

※ カタログ(880円)ショップで販売

4F 特集「マティスのアトリエ」

マティスの作品が生み出される上で、アトリエはどのように機能しているのか。

【新収蔵】

1941年、腸の病気で手術

1942年春、肘かけ椅子を入手

寝椅子のように改造したベッドの上で制作→居場所=アトリエ

《踊り子とロカイユの肘かけ椅子、黒の背景》その後

所蔵者:マティスの次男ピエールの妻・アレクシス(後にピエールと離婚、マルセル・デュシャンと再婚)→アレクシスとピエールの娘(マティスの孫)・ジャクリーヌ(ジャッキー)→アーティゾン美術館

※ 展示室内で小冊子を無料配布。(1人1冊)

感想

タイトルを見て、なぜ耳馴染みの無い「ピュシス」という言葉を使ったのだろう、と思った。

「ピュシス」とは、「自然」「本性」と訳されるギリシア語とのこと。

公式サイトには、初期ギリシア哲学の著作の断片が『ピュシス=自然について』と名称を与えられ、生成、変化、消滅といった運動に本性を見出す思想が伝えられた。"絶えず変化するみずみずしい動静として世界を捉える彼らの姿勢は、毛利のそれと重ねてみることができる"と、あるが…

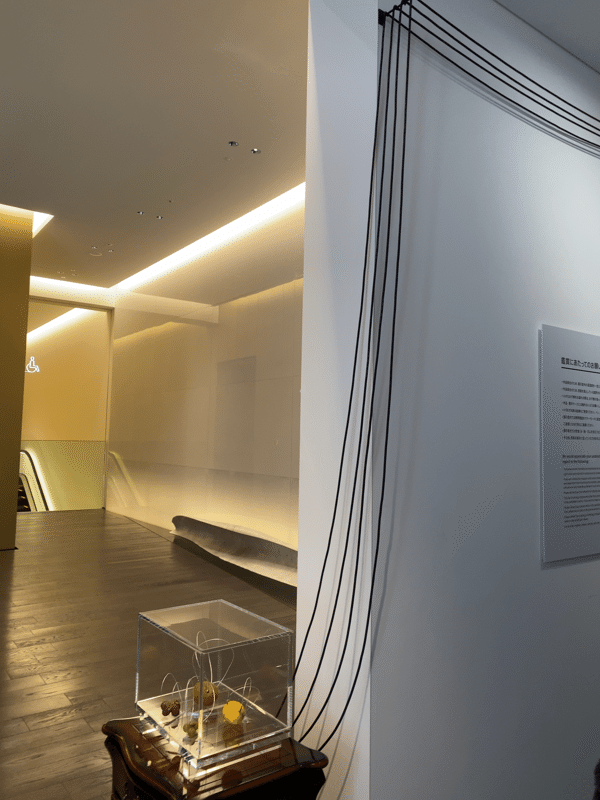

展示室冒頭。不思議なオルガンのような音が鳴り響いていた。

木漏れ日のように動く光。

それが何か、どういう意味か、解説はない。作品番号だけ。

近づくとケースの中に果物。何か刺さっている。

果物の何かのデータを音と光で表しているんだろうな…と推測。

時折、ふっと甘く熟した香りがする。気のせいだろうか。

私は嗅覚が鈍いので、嗅覚の良い方に聞いてみたい。

ところで、この果物、どのくらいの期間で交換しているんだろう?

果物によって、音と光は変わるんだろうか。どれくらい変わるんだろう?

…引き出し開けたい…

解説が見たい場合は、展示室入り口の椅子に図録が置いてある。

入り口左手にもボックスに入った果物。

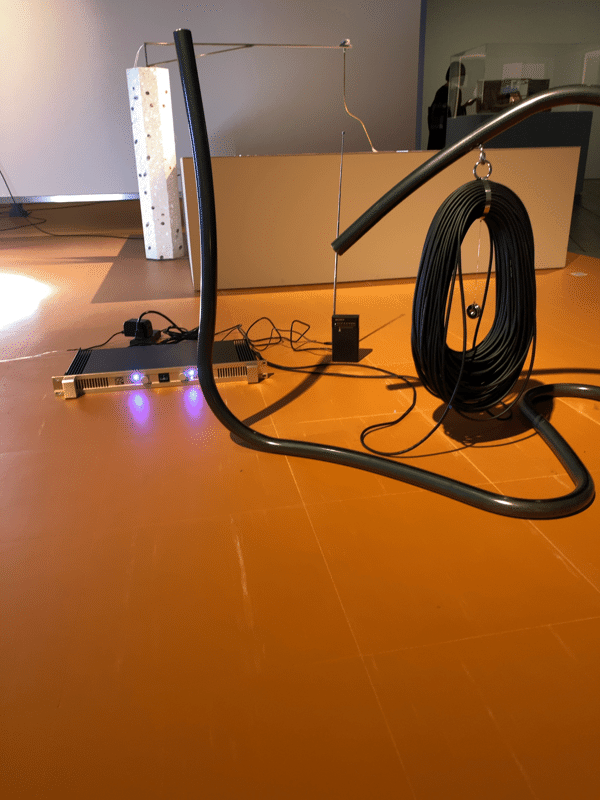

コードが伸びている。どこへ?

点滅する照明…果物に反応している?

オルガンのような音の他に、水の音のようなものも聞こえてきた。

あちこちから、様々な音、動く光と影。

手前のブランクーシと並ぶ作品からもコードが伸びて…

右:コンスタンティン・ブランクーシ《接吻》

…デュシャン「大ガラス」へ続く

なんだ、これは?

このコードは、どこへ?壁の向こうへ…

繋がっている。

何が、何に出力されているのか、ハッキリはわからないけれど。

私たち観客も、この一連の働きに関わっているのかもしれない。

ヒトが知覚できないエネルギーの流れを、知覚できるように変換しているよう。

例えば、月の満ち欠け、潮の満ち引き。何かの力が働いていることを感じ、それがあちこちに影響していることを感じるように。

エネルギーの流れを感じ、観察し、推測し…謎解きのようで楽しい。

向かいにベリールの海岸の映像が見える。海に下りる階段のよう。

最も印象に残った展示は、ジョゼフ・コーネル《見棄てられた止まり木》と《鬼火》のコラボ。

展示室は真っ暗で、微かに照らされた鉄琴と、正面の壁にチラチラと光る点しか見えない。

展示室後方に椅子に座って、しばしボーッとしてから、もう一度、展示に近づくと、水のないプールに鉄琴の影が写っているのが見えた。

目が慣れると・耳を澄ますと、見えなかったもの・聞こえなかった音が、知覚できるようになることに驚く。

そういえば最近は、足を止めて、目を凝らしたり、耳を澄ますことが減っていたなあ、と思う。

こうして、あれこれ推測しながら見るのも楽しいけれど、できれば図録をガッツリ読んでから、もう一度、見たい。が、しかし…予算と時間が厳しい。(年パス欲しい。カタログもテキストだけの薄い小冊子版作ってくれないかなあ。)

余談

展示室出口付近のQRコードからアンケートに答えて、1F 受付のスタッフに画面を見せると、ランダムでポストカードが貰えます。

マリー・ローランサン!

このキャプション、豪速球のストレートで、けっこう好き。

いつも後から、アンケートにあれも書けば良かったと思いつく。

アーティゾン美術館、良い美術館だと思うし、年パス欲しいくらい好きだが、ビューデッキで何か面白いことやってくれないかなあ…と。

メモしておいて、次回書くか。