アルバムという作品集

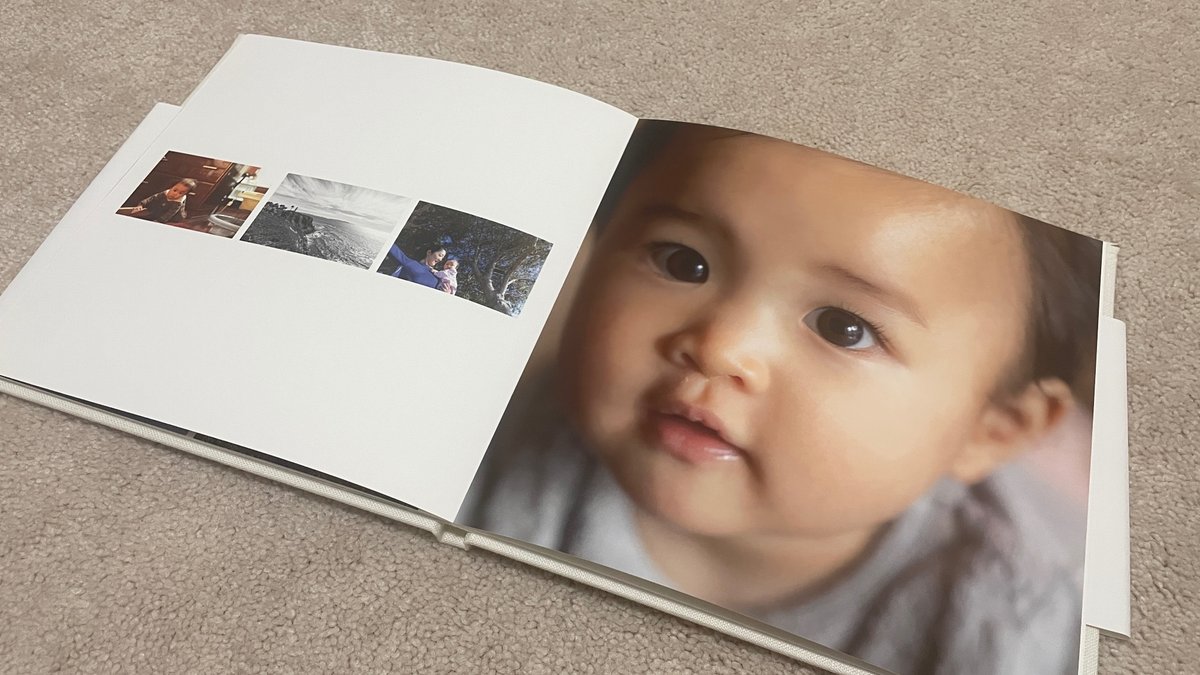

5月は娘の誕生月で7歳になります。0歳の時から毎年一冊、1年分のお気に入りの写真をまとめたアルバムを作成しており、7冊目となる6歳のアルバムが完成しました。

これは娘の成長アルバムであり、自分の作品集でもあります。そのため、写真を撮る自分自身がアルバムに出てくることは殆どありません(三脚を使って撮った家族写真が数枚程度)。娘と妻、そして友達が主な被写体です。

娘の誕生に合わせてフルサイズを導入(0〜2歳)

0歳からのアルバムを見返してみると、娘の成長は当然として、写真について様々な発見があります。まず、0歳の2017年12月までCANON EOS 7Dがメイン機種で、12月にEOS 5D Mark IVに機種変更をしました。8年間使っていたEOS 7Dより格段にクオリティが向上した5D Mark IVに、とっても感動したのを覚えています。娘が生まれて、カメラをフルサイズにしたのは大正解でした。0歳から2歳までの3冊は、CANONの描写で統一されています。

コロナ禍にフィルムカメラを再開する(3〜4歳)

2020年から、コロナ禍の自宅待機期間中にフィルム写真にはまり、元々所有していたRpllei 35Sに加えて、CANON EOS 7NE、LEITZ Minolta CL、LEICA MP 0.72とフィルムカメラを入手。ライカはLEICA M5を手放して以来、7年ぶりとなります。これにより3歳のアルバムから、デジタル写真とフィルム写真の混成になりました。デジタルとフィルムで明らかに描写や作風が異なるので、全体的な統一感は薄れるもののフィルムならではの優しい描写が加わりました。

2021年には、4歳になった娘がとっても活発に動くので、もっとお手軽に撮りたいという理由で、フィルムカメラのEOS 7NEをドナドナして、瞳AFが搭載されたEOS R6を導入しました。これで、より動きのある写真が加わりました。フィルム写真は、自家現像を始めたのでモノクローム写真が主軸になりました。さらに様々なスタイルの描写が混在するアルバムになります。

フィルム・デジタルのハイブリット体制確立(5歳)

さらに5歳のアルバムとなる2022年8月からLEICA M10-Pをお迎えし、LEICA MP 0.72とのMマウント・フィルム&デジタルのハイブリット体制が確立しました。一方で、同じMマウントのLEITZ Minolta CLは手放しました。本当は手元に残したかったのですが、1/1000でのシャッタームラがどうしても解消できなかったので諦めました。5歳のアルバムは、ライカで撮った作品が幅を利かせてくることになります。

中判フィルムカメラの導入(6歳)

そして、6歳のアルバムには、Plaubel Makina 670の写真が入って来ます。正直、35mmフィルムとあまり差がないかと思いましたが、仕上がってきたアルバムを見ると、微細で豊かな階調が表現されて魅了され、これは高解像度のデジタルとは全く違った表現だと感じました。ますます、多様なカメラによる多様な描写が混在するアルバムになりました。

多様な描写が混在する作品集は良いかも

本来、写真集において作風を固定することは、アーティストのアイデンティティを強め広く認知されることが期待されます。逆に、同じ作家にも関わらず多様な描写や表現というのはアイデンティティの弱体化につながる恐れがあります。しかし、このアルバム制作から、異なるカメラやデジタル、フィルムなど多様な描写が混在する写真集にもメリットがあると感じました。

一つは、あえて異なるカメラを用いることで得られる描写の多様性は、同じ被写体でも多様な表情を捉え、新たな発見や感動を得ることができました。バラエティに富んだ作風は視覚的な単調さを無くすので、飽きっぽい娘でも、とても喜んでくれました。もう一つは、固定されたスタイルに縛られずに、自分の感性やその時のインスピレーションに従って自由に表現する喜びも無視できません。より自然体で自分らしい作品が生まれる可能性があります。

プロの作家になるならば、作風を固めてアーティストとしてのアイデンティティを強化することは鉄板ですが、趣味で撮っているので、そういう縛りは無視して色々と楽しみたいです。これからも、娘の成長に寄り添いつつ、写真ライフを自由に楽しんでいきたいです。