【万年筆】もったいなくて使っていない2本

私にとって万年筆は書くためのツールである。集めるため、眺めるために買い求めることはほとんどない。手に入れたのなら使っていきたいと思っているし、常にその役目を持たせるつもりである。

しかし、手に入れたはいいが、想像以上に貴重であったがために「これを私が使っていいのだろうか…?」「インクすら飲ませたくない…」と怖気ついてしまうものもある。いずれ使わねばならないと思いつつも、私にふさわしくない、あるいはクセが強すぎて使うに及ばず、眺めるだけとなってしまう。

今回はその一部として、2本紹介したい。

①マイスターシュテュック149

1本目は、モンブランのマイスターシュテュック149だ。

モンブランは説明不要の高級ブランドで、そのフラッグシップであるマイスターシュテュックは全万年筆使いの憧れ(過去形含む)と言っても過言ではない。

「お金があれば149を買いなさい、お金が無ければ貯めて149を買いなさい」と、ある作家が言ったそうだ。大袈裟っぽく聞こえるが、この万年筆が持つステータス、堅牢さ、書き味全てにおいて、それだけの価値があると認めざるを得ない。まさに万年筆の頂点に君臨する傑作だ。

実は私も1本持っている。

私の財力では中古が精一杯だったが、古いタイプはペン先が柔らかいと聞くのでむしろそちらに興味があり、ヤフ○クで落札した。これにて私もマイスターシュテュック使いである。ところが……

これがまた、具合が良いのである。

見る限り1970年代初頭の白帯と呼ばれる(金白金とメッキがされている)タイプなのだが、ほとんど使われた形跡がない。軸の方は経年による傷やアタリがあるが、年代を考えれば致命傷と呼べるほどのものはない。インクも吸入できる。

そしてこれ、角研ぎである。

ある年代において、太字(中字も?)のニブは角ばった形状で仕上げている。希少ではあり、ダイナミックで味のある字を書けるのだが、使い方が難しい。筆記角度がシビアで、個体差かもしれないが結構寝かせて書かないと真価を発揮できない感じがする。

書き味は評判に違わず柔らかく、筆記の気持ちよさでいえばこれに匹敵するものはそうそう見つからない。しかし、日本人の日常筆記という視点で考えると、ちょっと合わないとも思う。

貴重さ、調子の良さ、そして取り回しの悪さにより塩漬けとなってしまっているが、自分で使い続けたい。太いペン先は細くすることができる。もったいないという意見は承知で、名工に研ぎ直してもらったら最高の一本になってくれるのではないかと期待している(正直その前提で買ったし)。

②ワンチャー 犀皮漆

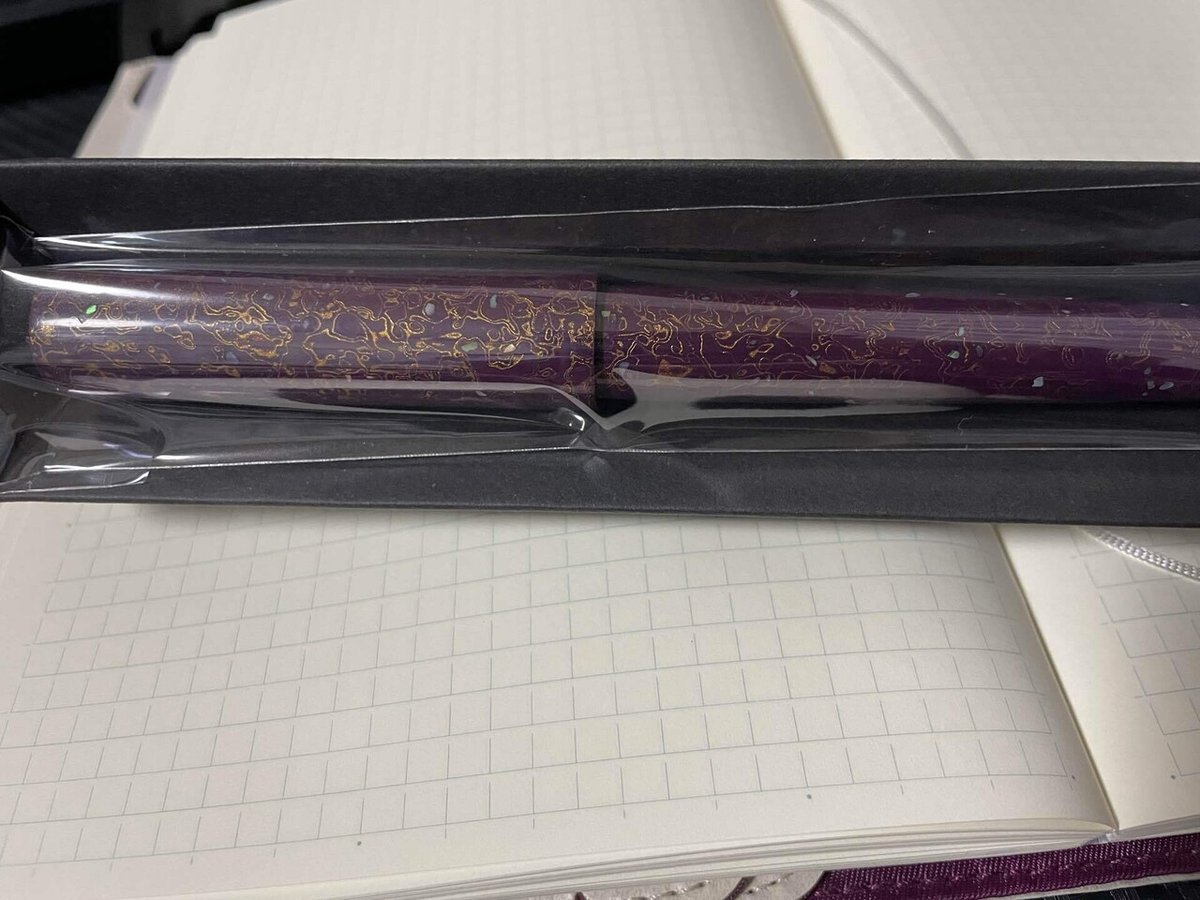

続いて、ワンチャーの世界・犀皮漆である。

ワンチャーは以下の記事に詳しい。

簡単に言えば、伝統的な工法を用いた軸の製造を手がけるメーカーである。日本の会社なので応援したい。

犀皮(さいひ)は中国の方の技法らしい。この万年筆では独特な紋様を浮かび上がらせているが、天然木に漆を塗り、金箔を貼ったあとで再び漆を何十層も塗り込み研磨する……という、途方もない手間暇とコストをかけて作られている。

しかも私が入手したものは螺鈿(貝殻)の加工まで施されている。これは万年筆の域を超え、「宝物」と呼ぶに相応しい。平安時代に産み落とされていたら、間違いなく正倉院に入っていた。

実はこれで定価6万(螺鈿がなければ54,000円)である。取り外しのできるスチールペン先とはいえ、破格だ。私はこの度、新品を格安で手に入れることに成功した。

しかし、この豪華さと手間暇を考えると使う気になれなかった。

届いて開封してみると、「息を飲むとはこのことか」と思うほど美しかった。麗しい紫地に金の模様が輝き、贅の極みを凝らしている。ひと目見て「これは『使う』ものではない…」と、役目を放棄させてしまった。

使うのがもったいないというのもあるが、私は現在、何本も万年筆を使っている。インクを通すと多くの万年筆と肩を並べることとなり、ぞんざいな扱いを受けることは必定だ。ペン先も他のワンチャー製品と同じだから、何かが違うということはあまりない。どっちつかずの存在になるよりは、こうして置いておいた方が良い。

よって、これだけは万年筆ではなく「宝」という位置付けになってしまっている。時折眺めては、「綺麗だ…」とうっとりしている。マイスターシュテュックと違い、こちらは本当に使えないかもしれない…。

これらが私をまどわす魔力ある万年筆だ。

書く道具としての役割を与えられないのは心苦しい。しかし、眺めるだけでも所有欲を満たすことができる。これはこれで、アリなのかもしれない。