岡上淑子 沈黙の奇蹟/シュールレアリズムと時代背景について

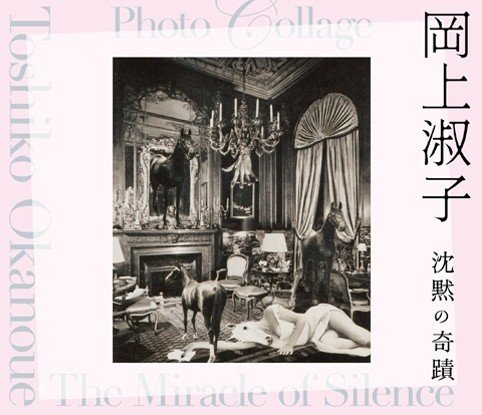

コラージュ作家である岡上淑子のキャリアをまとめた回顧展「沈黙の奇蹟」を観てきた。

コラージュ作品だけでなく、後期の写真や引退後に描かれた日本画などの肉筆画、瀧口修造との手簡など彼女のキャリアを網羅した内容で、コラージュの元になった雑誌や、50年代当時のディオールやバレンシアガのドレスなども展示されており、かなりのボリュームがあった。

華やかなドレスを着飾る女性や、戦争の足跡を想起させるデカダンスを感じさせるコラージュ作品は、戦後の記憶を留めながらそこから抜け出そうという夢想の狭間を軽々と切り抜ける。ユーモアも毒っ気もあるが悪意はない。そういった魅力に溢れているからこそ、現代でこういった回顧展が開かれるのだろうと思う。

岡上淑子という人が出てきた背景を少し紐解いていきたい。彼女の作風であるシュールレアリズムなコラージュ作品は写真史の中に組み込まれているものの、瀧口修造との関わりにあるように日本の現代美術の流れにも入っているため、写真史だけでは抜け漏れてしまう部分がある。

写真史、現代美術史、ファッション史の時代背景を横断しなければ見えてこないものがあると思われる。

・ファッション

展示内の解説にあるように終戦後、洋服の文化の情報が日本に入りつつあったが、現代のように服を帰る場所も店もなかったため服飾関係の需要が高まり、職業としての洋裁が求められた時代だった。岡上は小川服飾学院に通い、のちにセツモードセミナーを開く長沢節のイラストに出会い影響を受ける。

卒業後、文化学院デザインに入学し、当時進駐軍が日本に持ち込んでいたLIFE、VOGUEなどの雑誌に触れた事からコラージュを行い始めることになる。当時百貨店がディオールと契約を交わし現在までのハイブランドの流れが始まるのも、時代の流れの中で大きく影響があったと思われる。

・写真

写真のシュールレアリズム表現は1931年に開催された「独逸国際移動写真展」が契機となり「新興写真」のムーブメントの中のひとつとして始まっている。前衛表現としてのコラージュは戦前のこの時期に花開いていたものの、世相は軍国主義に向かいつつあり前衛=アヴァンガルドという名前が共産主義の前衛党を想起させるという事で、公安当局から圧力がかかる。言論統制がかかることで、時代の波に飲み込まれてしまった表現として終わってしまった。瀧口修造もこの頃こういった理由から逮捕されている。

花輪銀吾「複雑なる想像」1938年

平井輝七「月の夢想」1938年

新興写真は戦後、土門拳や木村伊兵衛などのリアリズムと、北代省三や大辻清司、植田正治らミニマルで構成主義な主観写真へと分派していく。岡上淑子は主観写真の流れの中にあり、前衛的な表現のひとりとして存在していた。

北代省三「把手」1964年

大辻清司「氷紋」1956年

・現代美術

岡上淑子だけでなく、多くの作家とのフィクサーとして存在したのが瀧口修造。瀧口は戦前に詩人として活動を始め、シュールレアリズムを先導したアンドレ・ブルトンの著書「超現実主義と絵画」を1930年に翻訳し日本国内のシュールレアリズム運動を担うことになる。

戦後、瀧口は1950年代に前述の北代省三や大辻清司、山口勝弘、武満徹らの芸術集団に「実験工房」と名付け、精神的な支柱として支え続けていた。

岡上はこの実験工房のメンバーであった武満徹と、武満の妻浅香を通じて出会い、武満は岡上のコラージュ作品を見たことで瀧口を紹介することになる。

左から谷川俊太郎、秋山邦治、武満徹、武満浅香

実験工房は舞台、音楽、写真、絵画、詩など複合的な表現のコレクティブで、シュールレアリズムやモホイ=ナジなどのバウハウスからフルクサスへと繋がる日本現代美術の源流にあたる。

神田にあった竹見屋用画材店の店舗内にあった画廊を使ったタケミヤ画廊の企画、作家選定を店主から瀧口が依頼され1951〜57年まで208回の展示が行われた。会期は1〜2週間のスパンで行われ、瀧口が企画したものと関わりのない作家からの売り込みを取り上げたものもあった。実験工房の面子も取り上げられ、こういったタケミヤ画廊の企画の中のひとつとして岡上は2回個展を行っていた。

1924年 アンドレ・ブルトン

「シュルレアリスム宣言」

1930年 アンドレ・ブルトン

「超現実主義と絵画」を瀧口修造が翻訳1931年「独逸国際移動写真展」

「新興写真」シュールレアリズム表現

第二次世界大戦

1951〜57年 実験工房

タケミヤ画廊での瀧口修造の

企画監修

まとめるとシュールレアリズム自体は戦前の数年間ですでに終わりを迎えており、岡上の登場は日本のシュールレアリズムの時代とは少しズレている。戦後に高まったファッション需要の最中に、進駐軍が残していったLIFE、VOGUE、Harper’s BAZAARなどの雑誌をコラージュに使用した事。戦前のシュールレアリズムを引率し、戦後の現代美術や実験工房と関わっていた瀧口修造にフックアップされた事。これらが重なった事で岡上は時代の寵児に踊り出つつも、わずかな期間の活動で終わってしまい忘れ去られてしまった。

岡上淑子の表現はそういった流れの中に位置し、雑誌というダダイズム以降のレディメイドな表現を用いつつシュールレアリズムを表現していた。

結婚を機に引退してしまったものの、雑誌から離れ自身で写真をとりコラージュを続けていたらどの様な表現に至ったのだろうという想像も掻き立てられる。しかし雑誌の切り抜きに限界を感じ、自ら写真を撮り次の表現へ模索している事もあり、続ける事が出来ないと判断し家庭に入ったのではないかと思われる。

岡上が活動していた当時の雑誌も展示されていて、一部読むことが出来るが取り上げられ方はシリアスな物ではなく、どこか軽い取り扱われ方をされていた印象を受けた。岡上自身が美術史も写真史も知らず、赴くままに表現していたというのが興味深い。

※参照

美術手帖2004年12月号「日本写真史がわかる」

深読み!日本写真の超名作100 飯沢耕太郎著

実験工房-戦後芸術を切り開く

岡上淑子全作品