没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画

2021年は新版画の再評価が本格的に始まる年なのかもしれない。今年は展覧会が3つ催され、現在開催中の東京都美術館「没後70年 吉田博展」、太田記念美術館「没後30年記念 笠松紫浪―最後の新版画」、そして年末にSOMPO美術館で「川瀬巴水展」が行われる予定になっている。立て続けに行われるところに、昨今の新版画の盛り上がりを感じさせる。2017年に行われた吉田博展と2019年の小原古邨展が行われたことで、この数年新版画の人気は日増しに高まってきている。

新版画の多くはかつての浮世絵が持つ、世相を反映しながらデフォルメされたモチーフをものとは異なり、濃淡やコントラストといった部分は引き継がれているものの、写実的な視点のものが多い。歌川広重のようなケレン味を持つ極端なデフォルメは控えられ、かつて浮世絵が担っていた情報メディアとしての側面はごっそり無くなっている。鉄道網などの交通インフラや、写真の登場によるマスコミュニケーションなどの変化の時代の中で、明治時代にはすでに浮世絵は淘汰された経緯がある。新版画は浮世絵に内包された絵的な美しさを換骨奪胎し、海外のジャポニズムの流れと、葛飾北斎が晩年まで磨き上げた技術のその先にあるものとして生まれてきた運動だったと言える。

新版画とは

新版画は大正から昭和にかけて主に海外向けに向けて新しい浮世絵を復興させる運動だった。新版画の代表的な作家たち吉田博、小原古邨、川瀬巴水、伊東深水、笠松紫浪らを繋ぐのは版元である渡邊木版画店の渡邊庄三郎で、彼が仕掛け人となって絵師、彫り師、刷り師らをフィックスさせていった。渡邊は元々横浜の古美術商で浮世絵の輸出に関わっていて、その時に観た数々の浮世絵に対する審美眼を養っていったことで、のちのプロデューサーとしての視点を体得していった。明治に入り巷で二束三文(どころか焼き捨てられることも多かった)で扱われていた浮世絵が、来日した外国の人々が買い漁っていたこともあり、渡邊木版画店も最初は過去の浮世絵を再現したリプリントをメインに扱っていた。その頃の主な商品は浮世絵をカレンダーにしたもので、渡邊木版画店に来店する外国人や軽井沢に訪れていた外国人が主な顧客となっていた。売れに売れたカレンダーの資本を元に、新たな浮世絵の復興を画策するべく1916年に絵師として高橋松亭の新版画を作成し販売したところ好評だったことから新版画の歴史がスタートする。今回の笠松紫浪展はこの直後からスタートする。

笠松紫浪の作る新版画は、例えば吉田博の刷りの回数など極限までブラッシュアップした作品や、川瀬巴水の精彩かつ身近なテーマを拡張したスケール感のある作品と異なり、より被写体に近寄った親密な雰囲気を感じさせる。離れた場所から広角で被写体を捉えるような吉田や川瀬よりも、その場所に立って場面を切り取るような近さを笠松の作品からは受け取れる。市井の人々の息吹を感じる空気感はかつての浮世絵に一番近いのかもしれない。建物や風景など大きなサイズのものをモチーフにしつつも、どこかミニマムな手触りがあるのが特徴のように思った。

渡邊木版画店時代

笠松紫浪が新版画に登場するのはこの直後の1919年で、もともと鏑木清方の下で日本画を学んでいた笠松は鏑木の薦めで木版画を5点製作。その後の作品と比べるとモチーフの扱いが定まっていない部分が見受けられるものの、その後の作品の萌芽を感じさせる。朴訥とした風景の中に、その後の作品に通じる美的感覚がそこにある。

初秋 1919年

新版画には没頭できなかったのか、12年のブランクを空けて再び渡邊庄三郎の下で新版画の作製をスタートさせる。その12年の間に1923年の関東大震災という大きな災害が起凝っていた。その時に渡邊木版画店が版木とともに焼失。渡邊木版画店は復興するものの、震災以前は作品の中に含まれていた奥ゆかしさは、これ以降は売るためにジャポニズム的なわかりやすさに描かれるモチーフにシフトしている。笠松が再スタートした新版画はその流れの中にあると考えれば、12年前の作品とはテイストの変化に納得がいくと思う。

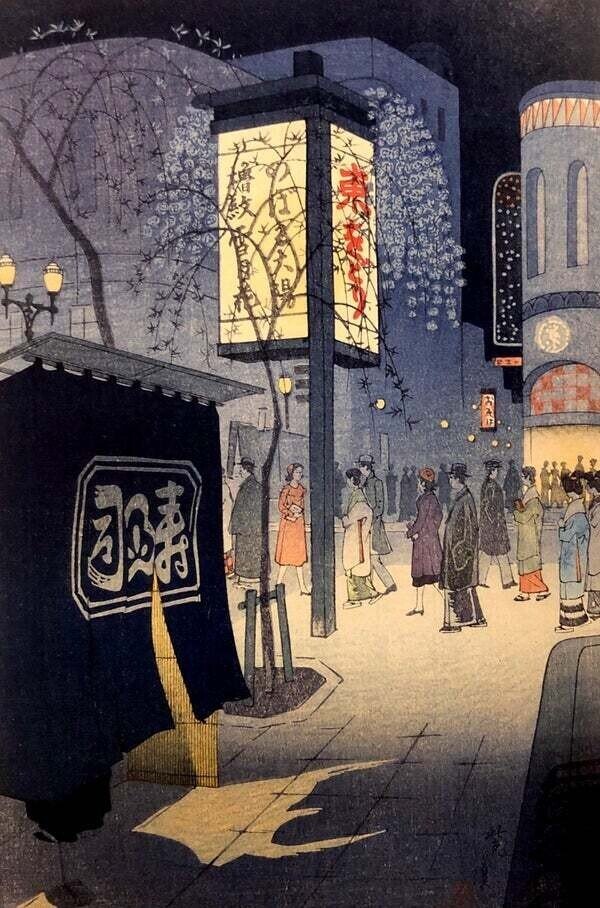

春の夜ー銀座 1934年

再スタートした笠松の新版画の特徴はかつての浮世絵を感じさせるシンボリックなモチーフが中心となり、その中に現代的な風俗や風景を落とし込んでいる。「春の夜ー銀座」を観ると手前に屋台の寿司屋(地面に写る影が素晴らしい)と舞台の広告塔がモチーフとしてシンボリックに添えられて、その奥には銀座の街並みやモガの姿も確認できる。これ以降の笠松の作品は必ずフックになるシンボルが中心となっていて、背景に留まらないバックとのバランスが構築されている。

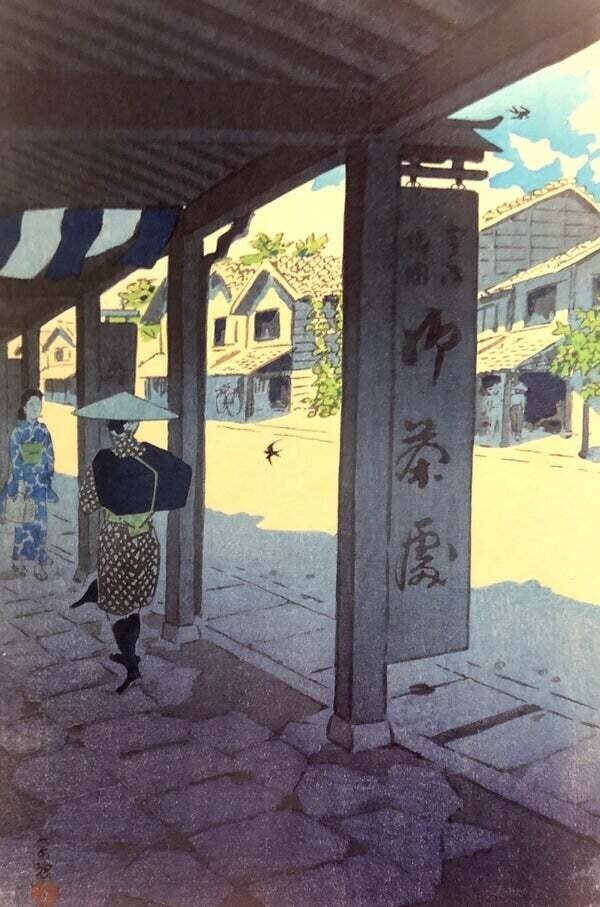

秋立つ町 糸魚川 1948年

戦後に渡邊庄三郎の甥、金次郎が作製した「秋立つ町 糸魚川」もかなりユニークで、確証はないけれど写真の影響があるのではないかと考えられる。というのも日が当たっている部分は白く描かれていて明らかに日陰の部分に照度を当てている。写真をかじった人なら分かると思うのだけれど、暗い場所に明るさの基準を持ってきた時、どうしても日の当たる場所はオーバー気味になる。この絵は写真を撮って絵の元にしたのではないだろうけれども、写真からの影響も感じさせるのはあながち間違いではないように思える。小原古邨は写真を使って作品を作っていたこともあり、記録媒体と肉眼で見た視点を織り交ぜることで、単なる写実を超えたリアリティを求めているようにも思える。

庄三郎に黙って作られた金次郎制作の新版画は、庄三郎の反感を買ったため笠松は渡邊木版画店を離れ、京都の芸艸堂に籍を移す。

鎌倉鶴岡八幡宮 1953年

版元が芸艸堂に変わり、顕著に影響が現れたのがアウトラインの線の太さと色合い。細い線で淡さが際立った渡邊木版画店時代と異なり、よりコントラストがはっきりとした作品にシフトしている。色鮮やかな作風が増え、濃淡がくっきりとしている。

東京八景の内 赤坂弁慶橋 1953年

この頃の作品で顕著な変化としては水面に写るモチーフがうねりを持ったように描かれている。筆で書いたようなアブストラクトな表現をくっきりとしたコントラストの中に、木版画で落とし込むところが面白い。

東京タワー 1959年

1950年代中頃からは、近代化が進む東京の街並みの姿が増える。木造の橋が鉄橋に変わり時代が変わっていくのに気づかされる。その最たるものが代表作「東京タワー」だと思う。戦後の復興の象徴でもある東京タワーに、明治、大正、昭和を駆け巡る浮世絵と新版画の時の流れを強く感じさせる象徴的な作品だと言える。絵の下の方にはやたらと小さい家屋が並んでいて、東京タワーがやたらと大きく描かれている。デフォルメされた東京タワーの姿は、恐らく笠松の眼前にはこのくらい大きなものに見えたのではないだろうか。そう考えるとかつての浮世絵のデフォルメされたモチーフも、かつての絵師が受けたインパクトをそのまま描いた事であって、この作品で笠松がかつての浮世絵と同等の作品を生み出した瞬間だったのかもしれない。当時の先端の建物から感じ取った情報を、半世紀以上過ぎた我々へ伝えるメディアとしても成り立つ傑作と言える。

現在、太田記念美術館のnoteで期間限定で有料オンライン展覧会を行なっているので気になる方は是非こちらで体験してみてほしい。パンフレットも素晴らしいので、こちらもおすすめ。