タワマンは過疎地にこそ

◉Twitterでよく見かける、山形県の田んぼの中のタワーマンションですが。こんな効能もあるんですねぇ…。都会のタワマン文学とか、青学の超大金持ちの先輩後輩を見ていると「タワーマンションに住むとか、貧乏クセェ」としか思わない自分ですけれども。これからの都市計画はむしろ、貧乏人や過疎地域のための、タワマンなのかもしれないなと。実際、2000人とか4000人が住める超大型のタワマンは、5棟もあれば地方都市の全人口をカバーできちゃうレベルなんですから。

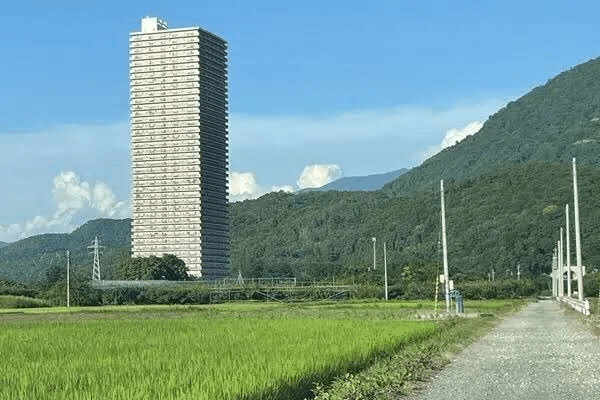

かの有名な山形田んぼど真ん中にあるタワマン見て「こんなとこに住む人いるわけないじゃん笑」ではなく

— とり (@100manbird) February 23, 2024

「雪積もる地域だから戸建じゃなくタワマン在住だと冬場毎日20分程の雪かきから解放されるのはメリットかも。特に高齢者が多い地域だからなおさらだよね」と考えられることを"教養"と言います。 pic.twitter.com/1BGQdiXY0N

かの有名な山形田んぼど真ん中にあるタワマン見て「こんなとこに住む人いるわけないじゃん笑」ではなく「雪積もる地域だから戸建じゃなくタワマン在住だと冬場毎日20分程の雪かきから解放されるのはメリットかも。特に高齢者が多い地域だからなおさらだよね」と考えられることを"教養"と言います。

ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、タワーマンションで検索したら、良い感じの写真が出てきました。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

■ベギーチ・タワーズ■

欧米で言うゲーテッドコミュニティ、日本語だと城塞都市というか、塀や掘で区切って門(ゲート)で外部からの通行を制限する都市のことなんですが。アラスカには住民約280人の約85%が、同じ集合住宅に暮らす、ベギーチ・タワーズなんてものがあるそうで。調べてみたら、いろいろと取り上げられていますね。アラスカのような寒冷な地域では、セントラルヒーティングが多い欧米では、光熱費の点でも有利なんでしょうね。

【住民ほぼ全員が同じ建物に住んでいる!? 不思議がいっぱいの町・ウィッティアへ行ってみた/アラスカワイルドファミリー(11)】レタスクラブ

Xで教えていただいたこの漫画では、ベギッジタワーとなっていますが、検索したら上手くヒットせず。どうやらベギーチ・タワーズというのが一般的な名称のようですね。こんな記事も。

【住民の85%が同居、集合住宅内で6人感染 米アラスカ州】CNN

(CNN) 米アラスカ州内にある小さな居住地で住民の約85%が同居するという14階建ての集合住宅内で6人家族の新型コロナウイルスの集団感染が判明し、行政当局が隔離などの対応策に追われる事態となっている。

この居住地はウィッティアで、年間を通じた住民数は約280人。感染がわかった6人は全員が集合住宅「ベギーチ・タワーズ」で暮らしていた。

この建物は1950年代に米陸軍工科部隊が建設したもので、現在は分譲方式の集合住宅で計196戸がある。

うちの田舎とか、100戸から200この町村が多く、このような集合住宅なら、全戸がスッポリ収まります。日本の人口とか、これから8000万人とか5000万人とか、ドンドン減っていきますし。幕末の頃の3000万人になっても、不思議はないですから。そういう時代に対応した、都市設計が必要なのでしょう。ぽつんと一軒家に、水道やガスのインフラを整備する体力は、地方の市町村には未来ではないですからね。

■団地の持つ不気味さ■

藤子不二雄先生の漫画とか、都会の団地を不気味なモノとして描いています。ドラえもんの、空き地に土管というのは昭和30〜40年代の東京の風景で、下水道のインフラ整備が、急速に進んだ時代の風景です。高島平団地が使用開始となったのが1970年、昭和45年のことです。藤子不二雄先生の故郷の富山県は、全国でも持ち家率がとても高い地域で、狭い地域に似たような棟がズラッと並ぶ風景は、不気味だったのでしょう。田舎は、平屋が普通ですしね。

この、団地の不気味さは、永井豪先生の『デビルマン』でも描かれていますし、大友克洋先生の『童夢』でもそうです。高島平団地は一時期、自殺も多かったですし。ある世代にとって、それは見慣れぬ不気味な風景なんですが。自分がガキの頃、市内で一番高い建物が、5階建てのデパートでしたからね。今はウチの田舎でも、10階建てのタワーマンションがいくつか建っています。ベギーチ・タワーズ的なモノが、将来的には出来ても、受け容れられるようになるでしょうね。

日本人はすぐ、先祖伝来の土地が〜と言いますが、だいたいが農地解放で手に入れた、比較的新しい土地ですしね。一戸建て幻想も、都会の賃貸になれちゃうと、薄くなりますし。パリとか、何代もアパート暮らしが当然だったりしますから。ただまぁ、土地に余裕がある地方なら、もう最初から一戸建てのまま、城塞都市的に新しい町を作っちゃうのは、ありでしょう。企業城下町とか、昔の炭鉱町とか、そうやって生まれたわけで。

■不安を取り除く政治■

実は、田舎の人造の町という点で、自分にはイメージがあります。ウチの故郷には、ハンセン病の国立療養所があります。元はなにもなかったところに、人造的に作られた町という感じで、他のハンセン病の診療所のような塀が存在しないので、患者とそこで働く職員を中心にした、人造の町。で、300人弱の町ですが、診療科として内科・外科・整形外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科と、一通りの診療が可能。

将来的には、国立の介護施設として移行なんて話も有りましたが。少子高齢化で介護の問題が大きい時代、国立の介護施設として運営していくのは必然。メイロマさんも、欧米では親は介護してもらおうと最初から考えていなくて、自分で老人ホームの費用を貯め、自宅を処分して終の棲家とするので。たぶん、日本もそうなる…というか、そうならざるを得ないでしょう。70歳を超えたら、元気なウチにそういう場所に移り住んで、総合病院がすぐ近くにある場所で暮らす。

昔はこうだった、はもう難しい時代です。反対しか出来ない野党が、そういう都市計画と地方の老老介護に、ちゃんと明確なビジョン──70歳までにいくらあれば国立の介護施設で、年金があれば普通に暮らせるというビジョン──を、ちゃんと提示できれば、もうちょっと支持率も上がると思うのですが……。大衆が欲しいのは、未来への安心感です。マスコミは不安をあおり立てて飯を食う賤業ですが、政治家がそれに乗ってどうすると思います。必要なのは、国家百年の計。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

noteの内容が気に入った方は、サポートで投げ銭をお願いします。

あるいは、上記リンクの拙著などをお買い上げくださいませ。

そのお気持ちが、note執筆の励みになります。

どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

いいなと思ったら応援しよう!