学習障害について

学習障害という言葉からは、つい「勉強ができないことだろうか?」と思ってしまいますが、医学的には勉強が出来ない事ではありません。

医学的には、読む書く話す計算するなど特定能力について困難がある障害のことです

医学的診断としては「限局性学習障害 Specific Learning Disorder:SLD」が正確な診断名となります。

いわゆる「発達障害」の中の一つです。

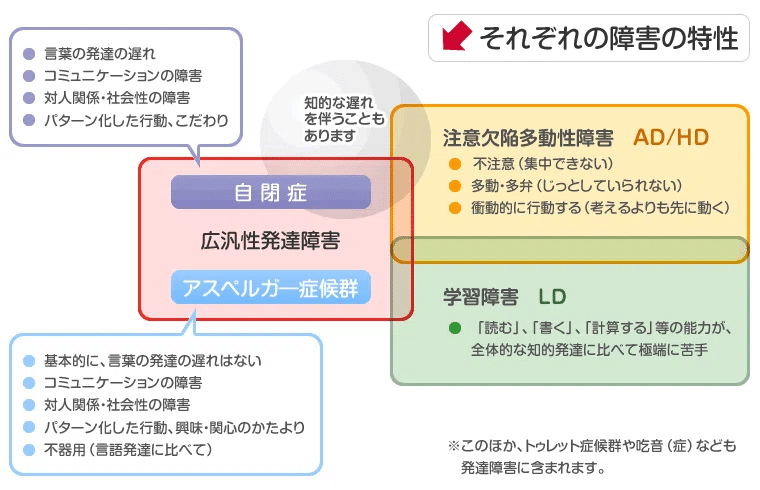

発達障害には、

ASD(自閉症スペクトラム障害)とADHD(注意欠陥多動性障害)、

そしてもう一つLD(学習障害)があります。

ASD(自閉症スペクトラム障害)とADHD(注意欠陥多動性障害)についてはあれこれと書籍化されたり、人口に膾炙してきました。

しかしLD(学習障害) については

あまり話題にあがらない。

他の障害と合併しているために影に隠れてしまうためなのか、

「やる気がない」「勉強ができない」と片付けられてしまうためなのか。

おそらくどちらともなのでしょう。

今回はこのLD(学習障害) について書いてみます。

政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう」から

https://x.gd/vYmU8

学習障害(LD)とは

ーーーーー

学習障害(LD:Learning DisordersまたはLearning Disabilities)とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。

ーーーーー

政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう」 https://x.gd/vYmU8

そう、LDってLearning DisordersまたはLearning Disabilitiesの二つあるんです。

教育用語としての学習障害

医学用語としての学習障害LD:Learning Disordersは、

「限局性学習障害 Specific Learning Disorder:SLD」のことであるのですが、

教育用語としての学習障害LD:Learning Disabilitiesは、

広く「学習困難児童」の意味で使用されてきたようです。

まさに「勉強ができない(児童)」ですね。

戦後生まれの第一ベビーブーマーの私の父は、

ASD者について「昔はこういう児童はLDと言うと教育大学の教育心理学で教わった」と語っていました。

この場合のLD:Learning Disabilitiesは、

特異的、限局的な障害ではなく、

どんな原因であれ学習することに困難を抱える児童のことでした。

現在の発達障害、ASD、ADHD、そしてSLDに加え、

境界知能も含んだ、

今の「学習困難児童」という広い概念に当たるものです。

教員は教育という働きかけを通じて、児童のこだわりや注意力の障害、明確なハンディキャップにまで至らない知的能力障害に気づき、それを支援してきたのだろうな、と思わされます。

とかく理解されにくい

さて、限局性学習障害SLDに戻ります。

読む、書く、話す、などについての限局的な障害でした。

間違いなく存在する障害であるのですが、なかなか理解されにくい。

手足の欠損や視覚聴覚といったわかりやすく障害されたものがあるわけではなく、

「みんなそうだよ」などと”得意不得意”の延長線上のように捉えられてしまうのでしょう。

あえて例えて言うなら、視力障害や聴力障害と同じように、

「できないものはできない」のが典型例なわけです。

漢字書字障害のAさん

今回、限局性学習障害について触れたのは、

かつてお会いしたAさんのことがあったから。

Aさんはまさに限局性学習障害で働く上で困っていた方でした。

Aさんがこれまで職を転々としていた理由は、まさに限局性学習障害でした。

曰く、

文は読める。パソコンで入力することもできる。

けれども、手で書くことができない。

ひらがな、カタカナ、アルファベットは時間をかければ書けるけれど、

漢字が書けない。

漢字は、自分の名前はどうにか書けるようになったけれども、

それ以外の漢字についてはすべてスマホなどで調べて、

それを書き写してこれまで乗り切ってきた。

授業の内容はすべて理解できたが、テストはさんざんだった。

高校は推薦入試でテストなしで進学したけれど、

それ以上の進学はあきらめて就職した。

営業職に就いて抜群の成績を上げてきたが、

リーダーとして期待されるようになるとホワイトボードに書いたりする機会が増える。

それができない。それで何回か転職した。

今は現場の仕事になり、

仕事を覚えて取り組むのにはやはり全く問題はない。

ただ、職場改善活動として、現場でメモをとって改善提案することを求められる。

ひらがなばかりで書くと「漢字で書け!」と注意される。

仕事自体はとてもやりがいを感じる。

ただ、このメモが取れないことがツライ。

今までだれにも相談したことはなかったが、どうにかなりませんか。

という相談でした。

確認すると、確かにPCでの入力は問題なくでき、

変換して適切な漢字を選ぶことにも問題はなく、

漢字の書字のみの障害でした。

限局性学習障害について働く場面で医師に期待できること

大人になって働く場面で医師に期待できることは、

・限局性学習障害と診断すること。

・会社に合理的配慮を求めるために診断書を書いてもらうこと。

・上司さんにも一緒に説明し、配慮を依頼すること。

です。

「治す」でも「回復する」でもなく、困難をどう回避するかに努めます。

児童の段階ではどうしたら良いの?

精神科医として児童相談所判定医に20年来従事していますが、

限局性発達障害についてはどのようにするのが適切なのか、理解できていません。

児童相談所は限局性学習障害について判定はしないし、対処法も持ち合わせていません。

医療で可能性があるとすれば小児科領域でしょうか。

筋道としては都道府県などが設置する「発達障害者支援センター」が対応するべきものだと思いますが、ASDやADHDの対応が優先され学習障害に取り組んでいるところは少ないのではないかしら。

教育と医療と福祉との狭間にちょうど落ちてしまう。

境界知能の課題と同じように、

学習障害もそこがツライところです。

親としてどう接していったらよいか、については

限局性学習障害であるという診断がつくようであれば、そう努めるというのは良いとして、

あとは特別な方法はないように思います。

本人の不得意、障害については受け入れつつ、

本人の長所を認め、評価し、 本人との生活を楽しむこと。

親に愛されたという思いを持てることが大事。

成功体験の基盤はそこです。

学習障害について、

特に限局性学習障害について思うことでした。