≪番外≫ 眉毛の人 石坂浩二 は 右近衛将監(べらぼう)

🌷松平武元

大河『べらぼう』の、石坂浩二さん演じる、眉毛の長いお爺さんは、

吉宗、家重、家治の三代に仕えた、松平武元という館林の藩主で、

1719 誕生

1729 10歳 従五位下、右近衛将監

1746 27歳 従四下

1761 42歳 老中首座

1779 60歳 没

だそうです。

🌷源氏物語の 右近衛将監

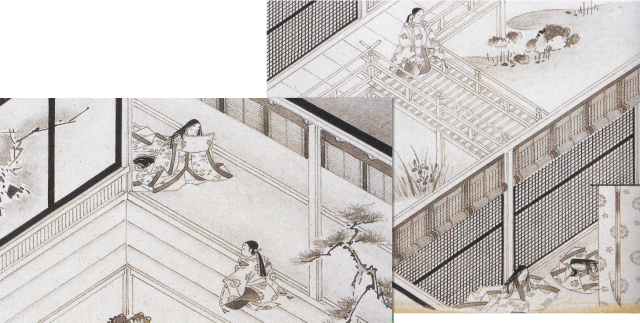

桐壺帝の御陵に参る途上、下鴨神社を遠く見て、源氏の馬の口を取り、賀茂祭を懐かしんだ若者が、右近の将監の蔵人(うこんのぞうのくろうど)でした。

【参考記事 ↓】

得べきかうぶりもほど過ぎつるを つひに御簡削られ 官も取られて はしたなければ

御供に参るうちなり ≫

この人は、誇り高く朗らかな、情趣を解する人で、源氏の側にいることが嬉しい人のようです。

親が常陸介になったが、付いていかずに、源氏の須磨行きに随行した、とあります。

親の常陸になりて 下りしにも誘はれで 参れるなりけり

だいぶ後の『関屋』、空蝉との再会の場面に、

空蝉の夫の伊予介が、桐壺院の崩御の後に常陸介になって、下っていたことが書かれています。

伊予介といひしは 故院崩れさせたまひて またの年 常陸になりて 下りしかば かの帚木も いざなはれにけり

つまり、この朗らかな若者は、父の妻である空蝉を、方違えに来た源氏の夜伽に差し出そうとした、あの紀伊守の弟ということになりますね。

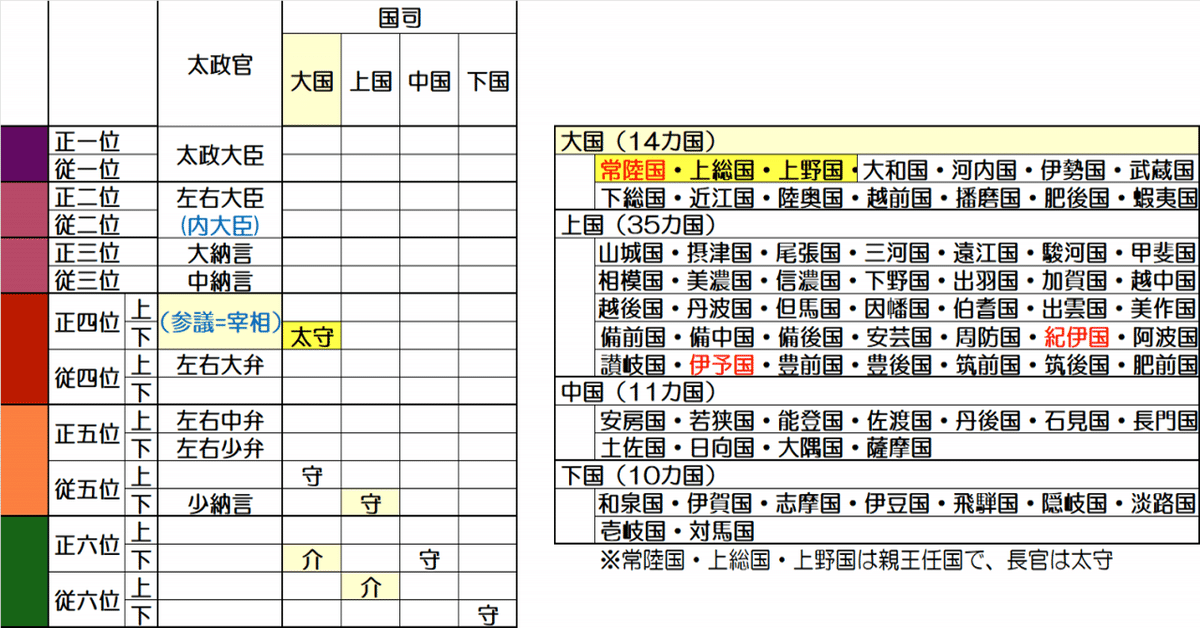

📌右近の将監の蔵人の読み うこんのぞうのくろうど

将監を『ぞう』と読むというのは、

四等官…『かみ』、『すけ』、『じょう』 の『じょう』ということでしょうか。

📌空蝉

石坂浩二さんの松平武元さんが、右近将監(うこんのしょうげん)様 と呼ばれていた。

↓

右近将監と言えば、源氏が桐壺院の御陵に御別れの御挨拶に参る途中、

源氏の馬の口を取って、賀茂祭の思い出を語った若者が右近将監である。

↓

こちらの右近将監は、空蝉の夫伊予介の子であると、後に明かされる。

…というだけの話で、長々失礼いたしました。

眞斗通つぐ美