源氏物語 夕顔の巻 概略23(二条院の夕暮れ~秋の情趣)

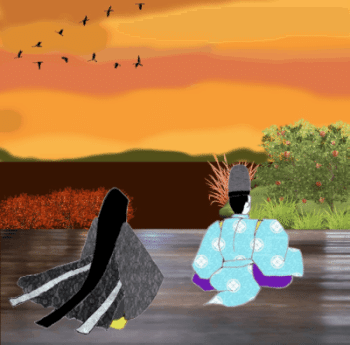

・ 二条院の夕暮れ

静かな夕暮れです。

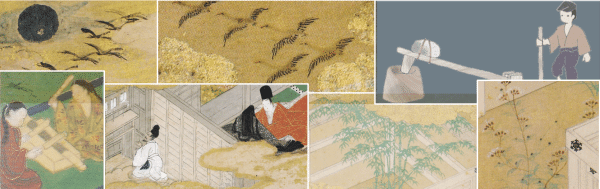

空の色の情趣深く、庭先の前栽の枯れ枯れの中に虫のすだきも弱々しく仄かになって、紅葉の色づき始めたのが絵に描いたような晩秋です。

右近は端近に美しい庭を見渡して、思いがけなく高貴な家に仕えることになったものだと思うにつけ、五条の夕顔の陋屋を思い出すのも恥ずかしいように思います。

竹の中に家鳩という鳥が低い声で鳴くのを聞いて、

源氏は、なにがしの院でこの声を梟の声かと恐ろしがっていた人の面影の可憐さを思い出しています。

「あの人は、いくつにおなりだったの?」

「何か特別に華奢に儚げに見えたのも薄命の人の徴だったのだね」

「19におなりでございました」

「私の母が乳母でございましたが先立ちましたのを、三位様が私まで可愛がってお側でお育てくださいました」

「その御恩を思えば、本当は私などはもう生きてなどおられませんのです」

「いとしも人に の歌のように、ずっとお側にいたので辛うございます」

「あの儚い方だけを頼りにずっとお仕えしてまいりましたのでございます」

「儚げな女がよいのだ」「賢しげに自分を譲らないような女は気に入らないね」「女は心許ないぐらいに柔らかで、ちょっとしたことで簡単に騙されるようなのがいいね」

「引っ込み思案でありながら、決まった男ができれば素直に貞淑に従順に従う。そんな女がよいのだよ」

「そういう女を思い通りに教育して毎日側に置いて眺めていられたらどんなにいいだろうな」

「主人は殿様のお好みにぴったりの方でございましたのに」

「本当に口惜しうございます」

右近は泣きます。

・ 秋の情趣

空が曇って風が冷たくなってきました。

源氏は物思いに沈んで、「あの人の荼毘の煙と思って見ると、この夕方の空も大層懐かしく思われるよ」と詠みます。

右近はお返事もできません。

夕顔様が生きていらしたら、ここにこうしてお二人で並んでいらしたのだろうと思うと胸が詰まります。

源氏は、この情景に、五条の家での胸の痛くなるような秋の情趣のひとときを思い出します。

あちこちで鳴っていた砧の音を思い出してたまらなくなって、「正に長き夜」と口ずさんで床に就いてしまいました。

📌 正に長き夜

『聞夜砧 (白氏文集)』

誰家思婦秋擣帛 月苦風凄砧杵悲

八月九月正長夜 千聲萬聲無了時

應到天明頭盡白 一聲添得一莖絲

誰が家の思婦ぞ 秋 帛(きぬ)を擣(う)つ

月冴え 風凄まじく 砧杵(ちんしょ)悲し

八月九月 正に長き夜 千聲萬聲 了(や)む時無し

應(まさ)に天明に到りて 頭 盡(ことごと)く 白かるべし

一聲 添へ得たり 一莖の絲

どこの家の妻なのか 遠い夫を想い衣を擣っているのは。

月光は冴え渡り、風は凄まじく吹き、砧の音が悲しく響く。

八月九月はまことに夜が長い。

明け方には私の髪はすっかり白くなっているだろう。

砧の一声の度に私の髪一本が白く変わっていくのだ。

Cf.『夕顔の巻』右近の述懐(2)

眞斗通つぐ美