4 帝の閨房的な…(1)中宮安子の場合

1 源氏物語での上御局

桐壺帝は桐壺更衣への御寵愛が甚だしく、片時も御側から離されなかったので、更衣は大納言家の姫であったのに、召人のように軽く見られることになります。

第二皇子を産んで御息所となってからは、重々しい御扱いを受けるようになりましたが、それは即ち、毎日毎晩お召しの度に後宮の端も端の桐壺から清涼殿まで長旅をしなくてはならなくなったということです。

そして、他のお妃方から、通路に鍵をかけられたり、汚物を撒かれたり、というひどい嫌がらせを受けることになります。

帝は御心を痛められ、後涼殿にいた別の更衣をよそに移され、その部屋を桐壺更衣の上御局としてお与えになりました。夜毎のお召しの度の長旅の必要がなくなりました。

📌 帝が珍しい品々や楽しい女房を揃えたお妃の部屋にお気軽に遊びに来られる話や、帝が廷臣居並ぶ前でいきなり御帳台に寵姫を引き込んで閨事を始められる話を読んだことがあるような気がしていたので、

帝の方から、御自ら更衣の局にふらりとお出かけになることはできなかったのだろうかと不思議な気がしていました。

2 枕草子での職御曹司

一条帝が中宮定子に、『無名といふ琵琶の御琴』をお持ちになったのは、職御曹司だそうですから、常態とは違ったのかもしれません。

職御曹司は内裏の外にある仮住まいで、定子不遇の時代のことです。

内裏の火事で一条帝は一条院を里内裏としておられた頃かもしれませんので、常態とは違ったのかもしれません。

枕草子では、帝が日常的に楽しく定子のお部屋で過ごしておられたように読めるのですが。

宮中でお召しになりにくい時の殿舎への御自らのお出ましというのは、やはり容易なことではなかったのでしょうか。

📌 中宮定子の上御局でのことは後述しますので、よろしかったらそちらもご覧ください。

3 源氏物語での帝の御渡り、というか御見舞い

源氏物語で桐壺更衣危篤の時に枕元で嘆かれる帝の図もありますが、

御別れの御見送りも叶わなかったとありますから、病を穢れとする時代にこの距離感の御見舞いはなかったのかもしれません。

📌 内裏のサイズ感は、東京で言えば、大内裏が上野公園の敷地、後宮のある内裏が国立博物館の敷地ぐらいなのかな、と何となくイメージしています。

お召しになれない時にはお出ましも可能なのか。

内裏の外の落飾した中宮にお渡りになるのは、内裏の火災もあっての相当特異な例なのか、どうなのでしょうか。

4 中宮安子の上御局

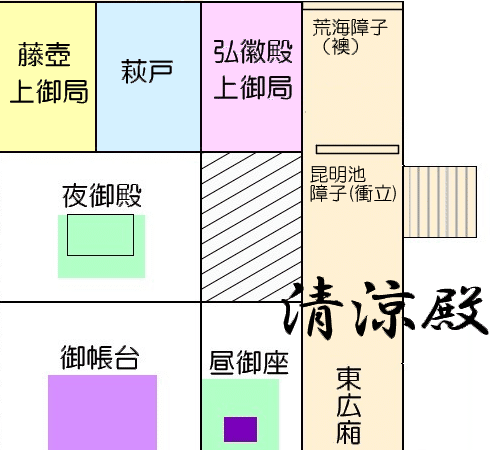

清涼殿の図にある藤壺上御局や弘徽殿上御局は、後宮七殿五舎の藤壺や弘徽殿とは別の物です。

藤壺上御局が藤壺のお妃専用、弘徽殿上御局が弘徽殿のお妃専用、というのでは部屋数が足りなくなりそうですから、上御局とはホテルの客室のように夜毎に主が替わるものなのでしょうか。

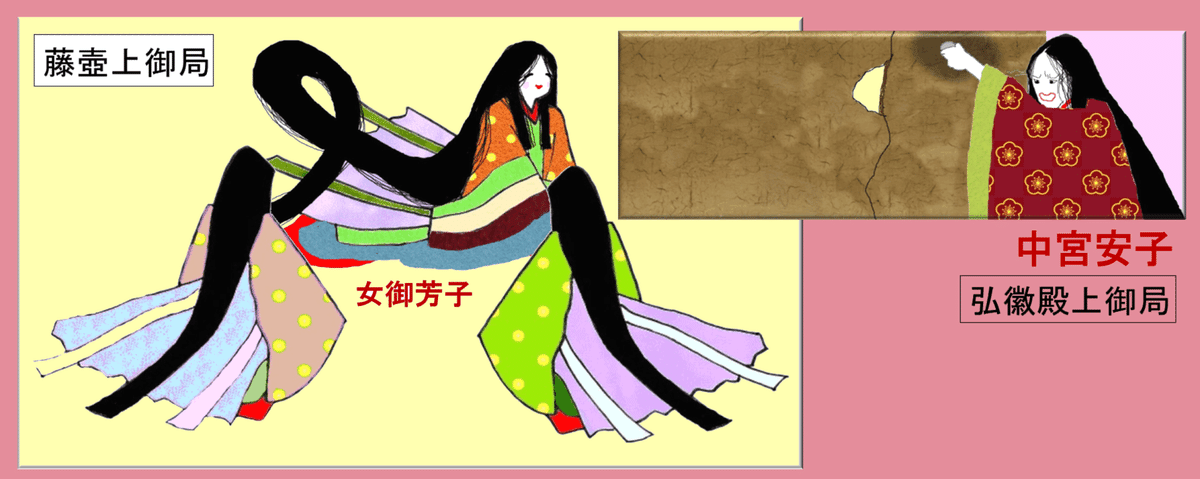

村上天皇の中宮安子が、上御局の間の壁に穴を開けて覗き、隣り合った寵姫女御芳子の美しさを目の当たりにして怒り心頭、土器の欠片を、その穴から投げつけた、という話が『大鏡』にあります。

藤壺(飛香舎)は中宮や皇太后のお住まいになる格式高い建物らしいのですが、

この時には、中宮安子が弘徽殿上御局、女御芳子が藤壺上御局にいらしたとあるようです。(中宮安子は一般には藤壺にお住まいで、女御芳子は宣耀殿女御と呼ばれるようですが)

清涼殿の上御局に中宮と時の寵姫が同時に召されていたという状況が不思議な感じなのですが、お二方とも清涼殿の上御局に住まわれていたということなのでしょうか。

特別の寵姫は、清涼殿の上御局を控室というより自室というほどにも住みなしていたので、こういう事態も起きたのでしょうか。

お妃同士が壁一枚隔てて居ると不都合があるということなのか、平安時代中期以降には、藤壺上御局と弘徽殿御局の間に『萩戸』という一間が設けられたようです。

『中宮安子 土器欠片 壁の穴から投げ付け事件』の時の藤壺上御局と弘徽殿御局の広さの差はわからないので、真ん中辺りに線を引いてみました。

📌 桐壺更衣が後涼殿に賜ったというのは、このようなほぼ住居としての上御局ということだったでしょうか。

眞斗通つぐ美