源典侍の赤い扇と流し目と下草の歌 なんちゃって図像学『紅葉賀』⑭(7)92

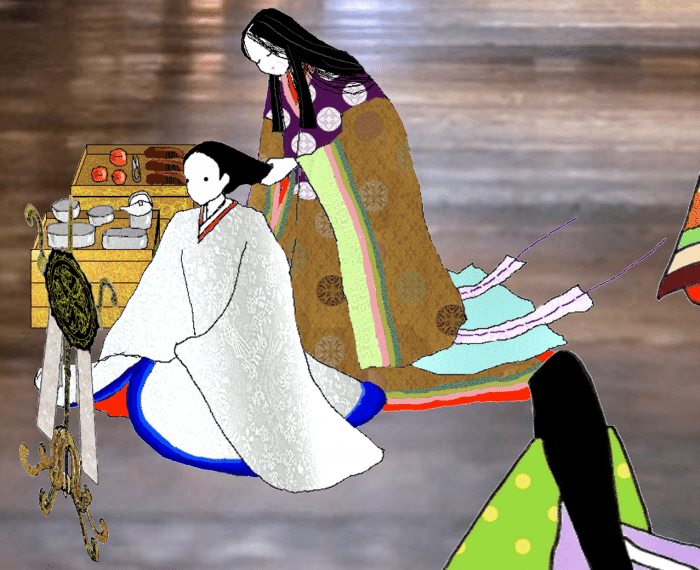

・ 帝の御髪上げの後

典侍は、帝の御髪上げを勤めます。

それが終わると、帝は御召物の係を呼んでお出ましになり、源氏と典侍の他に人もいなくなりました。

典侍は、先日の源氏のちょっとした口説きを意識してのことか、いつもより小綺麗にして、身なり、髪なども艶っぽく、衣装も全体の様子も何か華やかで、いかにも男の気を惹きたげに見えます。

源氏は、「どうしてこういつまでも若作りにしたがるのだろう」と、何か気に入らないような気分で見ています。

でも、「どういうつもりなのだろう」と、ちょっと知りたくはなるのです。

つい典侍の裳の裾を引いてしまいます。

・ 源典侍の扇

典侍は、裳裾を引かれて、ひどく派手に描かれた扇で顔を隠して振り返ります。

🌷🌷🌷『源典侍の扇の流し目』の場の目印の札を並べてみた ▼

扇の端から大袈裟な流し目をして見せるのですが、瞼が黒ずんで落ちくぼんでたるみ切ってしまっています。

源氏は目を扇に遣って、「不似合いにも派手な扇をお使いだこと」と思って、自分のと交換させて、典侍のを手に取って見ると、顔が映るほどに濃い赤色の紙に木高い森の絵を描いたのを金泥で塗りつぶしてあります。

その扇の端に時代遅れながら風情がなくもない筆跡で、

「📖 森の下草老いぬれば」 などと書き流しています。

源氏は、よりにもよってこんなことを書かなくてもと微笑みながら、

「📖 森こそ夏の」 などと言います。

源氏は、この不釣り合いな語らいめいた様子を誰かに見られるのではないかと落ち着きませんが、女はそう思ってはいません。

「📖 君し来ば 手なれの駒に 刈り飼はむ 盛り過ぎたる 下葉なりとも」 などと言うのも色めいて男を誘うようです。

「📖 笹分けば 人やとがめむ いつとなく 駒なつくめる 森の木隠れ」

源氏は、「そんな風になるのは面倒だから」と言って立とうとします。

典侍は、袖を取って必死に止めます。

「こんな辛い思いをしたことはございませんの」「今頃になってこんな恥をかくなんて、本当に情けのうございます」と泣きます。

源氏は、「すぐに文を差し上げましょう」「いつもそう思いながらなのですよ」と、振り切って出ようとします。

典侍は、必死で追いすがって「📖 橋柱」と恨みかけます。

📌Cf. 徒然草: 清涼殿前の竹について

📖 呉竹は葉細く 河竹は葉広し 御溝に近きは河竹 仁寿殿の方に寄りて植ゑられたるは呉竹なり

📌Cf. 朧月夜との出逢い(『花宴の巻』)

源氏物語図で扇がキーポイントになるとなれば、真っ先に思い浮かぶのは朧月夜との出逢いの場面かとも思いますが、朧月夜の場面では、

📖 如月の二十日あまり 南殿の桜の宴 とあるので、

男女と扇の他、桜 と 二十日月 が描かれているのが区別点かと思います。

人は皆寝たるべし いと若う をかしげなる声の なべての人とは聞こえぬ

朧月夜に似るものぞなき とうち誦じて こなたざまには 来るものか

🔶 森の下草老いぬれば ………

📖 大荒木 森の下草 生いぬれば 駒もすさめず 刈る人もなし

(古今集 詠み人知らず)

大荒木の森の下草が生い茂れば、馬も喜ばないし刈る人もいない。

老いれば、相手をしてくれる人もいない。(※大荒木は地名)

🔷 森こそ夏の ………

📖 ひまもなく 茂りにけりな 大荒木 森こそ夏の 蔭はしるけれ

隙間なく茂った大荒木の森の夏の木陰は皆に人気があるだろう。

絶え間なく立ち寄る男がいるだろう。

📖 時鳥 来鳴くを聞けば 大荒木 森こそ夏の 宿りなるらし

時鳥が来ては鳴いているのを聞くに、大荒木の森は沢山の男の泊まり所となっているようだね。

時鳥 来鳴くを聞けば 大荒木 森こそ夏の 宿りなるらし

🔶 君し来ば 手なれの駒に 刈り飼はむ 盛り過ぎたる下葉なりとも

あなたがいらしてくださるなら、草を刈ってあなたの馬に食ませましょう。盛りの過ぎた下草ではありましても。

🔷 笹分けば 人やとがめむ いつとなく 駒なつくめる 森の木隠れ

笹を分け入って行けば人が咎めるでしょう。

あなたの隠れ家には絶え間なく若駒が慕い寄って行くらしいから。

🔶 橋柱

源氏の「思ひながらぞや」 → 長柄の橋 → 橋柱

📖 思ふこと 昔ながらの 橋柱 ふりぬる身こそ 悲しけれ

思うことは昔と同じなのに、歳を経ていく我が身が悲しいのです。

📖 限りなく 思ひながらの 橋柱 思ひながらに 中や絶えなむ

こんなに思っているのに、思っていても、仲は絶えてしまうのでしょうか。

限りなく 思ひながらの 橋柱 思ひながらに 中や絶えなむ

※ 長柄川の橋が洪水で損壊して橋柱=橋脚だけが残り朽ちている景色から、長良川の橋柱と言えば、それだけで懐旧の気持ちが滲む、というようなことがあるようです。

眞斗通つぐ美

📌 まとめ

・ 源典侍の扇と流し目

https://x.com/Tokonatsu54/status/1711316200020660332?s=20