「バーミャン大仏の太陽神と弥勒信仰」展in 三井記念美術館 & 日本橋散策

先日、東京・日本橋の三井記念美術館で開催中の「文明の十字路 バーミャン大仏の太陽神と弥勒信仰―ガンダーラから日本へ―」に行ってきた。

9月14日(土)~ 11月12日(火)

*休館日:9月24日(火)、9月30日(月)、10月7日(月)、10月15日(火)、10月21日(月)、10月28日(月)、11月5日(火)

*京都の龍谷ミュージアムで開催済み

*写真撮影は不可なので、画像はサイトなどから。

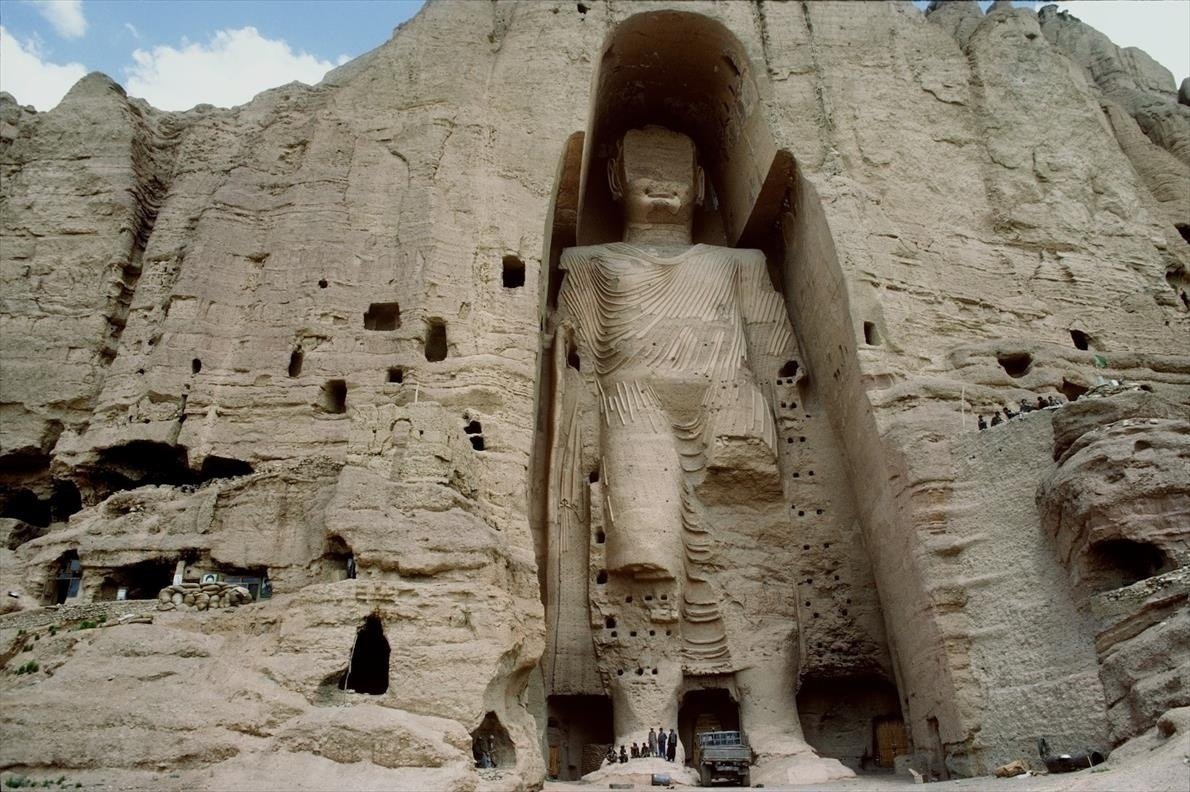

2001年、アフガニスタンのバーミャン遺跡の巨大な大仏がタリバンによって破壊されたというニュースは衝撃的だった。

破壊されてしまったものは元には戻らないが、以前の写真やスケッチなどで何とか復元しようというプロジェクトもあるのだろうか。そのプロジェクトに関する展覧会だろうか、と思っていたのだが、日本の仏像とかも展示されていて、なんとなくイメージと違う??

後でサイトを見て、なるほどそういうことだったのか、と思った。

本展覧会は、東西二体の大仏を原点とする太陽神と弥勒の世界に迫り、特に「未来仏」である弥勒信仰の流れを、インド・ガンダーラの彫刻と日本の法隆寺など奈良の古寺をはじめ各所に伝わる仏像、仏画等の名品でたどります。

宗教的に、太陽神と弥勒はケンカしないのかとか、よくわからないが、ちゃんと調べようと思うほど興味も持てなかったので、サイトの説明を載せるだけにとどめる。

展示室は7つに分かれているが、この順だとあちこちに話が飛んでわかりにくいので、勝手に章立て。

第1章:バーミヤン遺跡と東大仏の太陽神

第2章:バーミャン遺跡の調査記録

第3章:西大仏の兜率天と弥勒、アジアに広がる弥勒信仰

第4章:弥勒信仰、日本へ

第1章:バーミヤン遺跡と東大仏の太陽神<展示室1、3>

バーミヤン遺跡は、アフガニスタンの首都・カーブルから西北西に約120km、標高2500mの高地にあります。この地域は、6世紀頃から交通の要所となり、多様な人々や文化が行き交い独自の文化が生まれ、「文明の十字路」とも称されています。

渓谷の約1.3kmにわたる崖には、高さ38mの「東大仏」と高さ55mの「西大仏」がそびえ立ち、800近い石窟群が掘られていました。大仏の周囲壁面には「太陽神」と「弥勒」の姿が描かれていました。

東大仏の頭上に描かれていたのは、ゾロアスター教の太陽神・ミスラであるという説が有力視されています。インド地域においても、ミスラと同じ語源を持つミトラ神が古くから存在していましたが、紀元前2世紀頃にギリシアの太陽神・ヘリオスの図像がインドに伝わってからは、スーリヤが太陽神として後世まで信仰されました。

本展覧会では、こうした太陽神の様々な姿や太陽神と仏教の関わりについてご紹介します。

第2章:バーミャン遺跡の調査記録<展示室3、4、6>

バーミヤン遺跡の東西大仏の周囲には、壁画が描かれていました。

東大仏の頭上には、ゾロアスター教の太陽神・ミスラの姿、一方西大仏の周囲には、弥勒が住まう兜率天の様子が描かれていたと考えられています。

壁画は大仏とともに破壊されてしまいましたが、破壊前に行われた調査での写真・スケッチをもとに、新たに10分の1縮尺の描き起こし図が完成しました。本展覧会では、それら描き起こし図を東京にて初公開いたします。

この部分が一番心に響く展示。

第3章:西大仏の兜率天と弥勒、アジアに広がる弥勒信仰<展示室4,5>

玄奘が『大唐西域記』にてバーミヤン東大仏を「釈迦仏」と明言しているのに対し、西大仏の尊名については触れられておらず不明でしたが、壁画の内容から「弥勒仏」であった可能性が明らかとなりました。

「弥勒」とは、現在兜率天に住まい、釈迦入滅後の56億7千万年後にこの世に下生するという、いわば未来の救世主です。弥勒は2〜3世紀頃のガンダーラの地域において既に信仰され、その後バーミヤンを含む中央アジア、そして中国・朝鮮半島へと広がりを見せました。

第4章:弥勒信仰、日本へ<展示室2,7>

ガンダーラ・中央アジアで発展した弥勒信仰は、中国・朝鮮を経て日本にも伝わりました。6世紀の仏教伝来当初より弥勒の存在が重視されていたことが知られ、特に奈良時代に発展した法相宗の寺院では弥勒信仰が盛んとなりました。

また、平安時代後期以降も未来仏である弥勒信仰は一層の高まりを見せ、上生・下生信仰のほか、密教や阿弥陀信仰とも関連を持ちながら独自の展開を遂げました。本展覧会では、こうした日本の弥勒信仰を背景に生み出された仏像や絵画などを通して、様々な弥勒の姿をご覧いただきます。

精巧な迫力ある像や、貴重な調査記録などを見られたのは良かったし、いろいろ勉強になったが、1つ1つの展示品の価値がわかるほどの知識もなく、ちょっとわかりにくい展覧会だったなあ、というのも正直なところだ。

時間があるので、日本橋界隈を散策してみる。

前回、三井記念美術館に行った時にもこの辺りを散歩したが、

その時には行かなかったところに行ってみよう。

TVではよく見るけど、こんなところにあるのか!

上から見ると円の形をしているという話だが、横から見ても全然わからない。古墳と同じだな(笑)

無料なのでちょっと入ってみた。

入る前の荷物検査は飛行場みたいでちょっと重々しいけど、入ってしまえば楽しい空間。(内部の写真撮影は不可)

三浦按針(ウィリアム・アダムス)の居住跡があるとのことで探したけど、立て札のようなものは見つからず。でも、通りの名前に残っている。

道路のこんな真ん中にあるのでなかなか気づかない。

お散歩コースは、最近整理したら出てきた、数年前の新聞記事を参考に。