シンプルに考える #1

はじめに

色々な人と話して思うことは「なぜこんなに複雑に考えるのだろうか」ということである。特に色々な要素の噛み合う問題に対して答えをだそうとすると得てしてのその議論は複雑なものになり、議論を巡らせているうちに「結局何を議論していたんだっけ」となってしまいがちである。誰もが難解な文章や難解な議論などはせずにシンプルで分かりやすい物を欲しがっているはずである。なのにもか関わらずなぜか話は複雑な方へと舵を切っていってしまう。

これは当然の話であって、我々が生きる現実世界は様々な要素が複雑に絡み合って構成されており、それらを全て表現しようと思ったら複雑なものが出来上がってしまう。ただ、人間は悲しいことに多くの要素が同時に動くものを捉えることが非常に苦手である。理解しやすいのは要素が1個の場合であるし、どんなに頭のいい人でもせいぜい要素が3個くらいが限界であるだろう。そう、我々は複雑に考えることには向いていないのである。そのくせ一度に多くの要素を扱って説明をしたくなってしまうのである。

この現象に対して、複雑な問題に対してシンプルに分かりやすく考えるための手段をなんとかして作り出そうとして書き出したのがこの文章である。

分解した先に

何か複雑なものを分かりやすい解釈をしようとしたときに一番大切なことは分解だと考えている。一見複雑な構造をしたもので一個一個紐解いていくと単純な構造が集まったものであることはとても多い。もちろん単純な構造の積み重ねで紐解けない複雑な構造を持つケースはあるが、それはこの文章では扱わないことにするし、そもそも先進的な学問領域にでも進まない限りはそんな問題に出会うことは稀である。多くのケースで問題そのものが複雑であるというよりはそれを解釈する我々の方が複雑にしていることの方が多いのだ。

例えば、下の動画を見てもらいたい。

なぜいきなりジャグリングの動画?と思うかもしれないが、この動画で最も大事なことは4つのボールがどのように動いているかの解説の部分である。ジャグリングをやったことがない人からすると冒頭の4つのボールを扱っているところを見ると、とにかくすごくて何をやっているか分からないという感想を持つと思う。ただ、その先の動画を見ていくと4つを一度に扱っていたのではなく、片手で2個ずつを扱っていてそれを交互に動かしていただということが分かるはずだ。4つのボールを扱っていたのではなく、「2つのボールを片手で扱う」「それを両手で行う」「両手を交互に動かす」の3つの組み合わせで構成されていたのだ。ここまで理解した上で動画の冒頭を見てみると最初は複雑な動きに思えた4つのボールの動きが単純な動きの組み合わせに見えてくるはずだ。つまり、一見複雑な構造を持っていても一個一個を紐解いていくと単純な動作の組み合わせによって複雑になっているということなのだ。

ジャグリングの例を通じて、複雑な構造でもそれ自体は単純な構造で構成されているということが理解できたと思う。そうなると複雑なものを単純に分解するにはどうやって考えていけばいいのかとなるかもしれないが、それはいきなり3つの動きを組み合わせようとしている感じだ。3つの動きをそれぞれできないのにいきなり組み合わせてもできる訳がない。まずはもっと基礎的なことをできるようになるのがいいだろう。つまり、最初の目標は「2つのボールを片手で扱う」をできるようになることだ。

かなり前置きが長くなってしまったが、まずやりたいことは複雑な構造を分解するのではなく、複雑な構造を分解した先の単純な構造に対する理解度を高めて、単純な構造づくりをきちんとできるようにしたい。単純な論理構造を作るなんて誰でもできると思うかもしれないが、これが意外と難しい。単純な論理構造という基礎がができていないと、それらを組み合わせた全体の論理構造も当然ガタガタになってしまう。「2つのボールを片手で扱う」ができていないの4つのボールはいきなり扱えないのだ。単純な論理構造を扱う練習をするというのは基礎練習をするようなものである。そう、基礎練習は楽しくないのだ。ただとても大事な部分だから頑張ってやっていこう。

基本的な論理構造

まずは次の文章を見てもらいたい

「お腹が減ったのでご飯を食べる」

「準備ができたのでご飯を食べる」

どちらの文章も特に違和感のない文章であるはずだ。上の文章はお腹がペコペコでご飯屋さんを探している時に出てきそうな文章であるし、下の文章は頑張って料理をして配膳も終わってさあ食べるぞという時に出てきそうな文章である。この文章を使うタイミングは異なりそうだが、かなり似た構造の文章に見えるはずである。どちらの文章も「ので」の前後で文章が分かれていて、後半は「ご飯を食べる」という表現になっている。だが、この2つの文章は論理構造自体は大きく異なった文章になっている。この文章を紐解きながら基本的な論理構造を明らかにしていく。

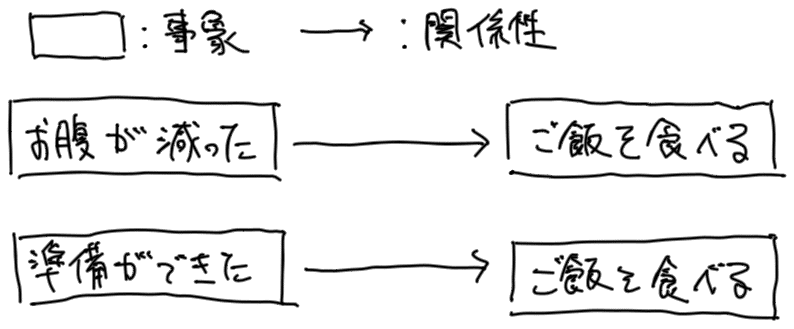

論理構造を考えていく時に、文章で考えていくのはなかなか難しい。特に上で示した文章のように文章自体は似ていても論理構造が異なっているということが発生してしまう。そのため、この論理構造をイメージを図形で表現したい思う。論理構造を図で表現したものが図1である。この図は四角と矢印で構成されていて、四角には事象を書き、矢印はそれぞれの事象の関係性を扱うというように用いる。表現方法自体はいくつも考えられると思うが、単純に考えていくために事象とそれぞれの関係という2つの要素で構成していうことにする。冒頭の文章の構造も併せて図1に示しておく。

ここで、「お腹が減ったのでご飯を食べる」「準備ができたのでご飯を食べる」の2つの文章をより深ぼって考えていく。

「お腹が減ったのでご飯を食べる」の文章における「お腹が減った」と「ご飯を食べる」の関係は目的と手段の関係である。文章をより丁寧に書き換えると「お腹が減ったという状態を解消することを目的としてご飯を食べるという手段をとる」と書き換えることができる。では、「準備ができたのでご飯を食べる」も同じ関係だろうか。こちらの文章も同様に丁寧に書いてみると「準備をするという目的を達成するためにご飯を食べる」という文章になるが、この文章は明らかに違和感があるはずだ。

では、「準備ができたのでご飯を食べる」という文章はどのような関係なのだろうか。「準備ができたのでご飯を食べる」の文章を意味が通るように丁寧に書き換えていくと「準備ができるという条件が整ったのでご飯を食べるという行動をする」というように書き換えられるので、この文章の関係は条件と行動の関係である。(もしくはご飯を食べるという目的を達成するために準備をするという手段をとるという手段と目的の関係にも捉えられる。)

このように同じような文章に見えた2つの文章が構造的には全く異なる文章であるということが分かった。それを図1では表現しきれていないので、図1に少し書き加えて関係性をより分かりやすくした図2にしてみる。

図2では、目的と手段の関係性の矢印と条件と行動の関係性の矢印が同じ線で引かれていて、構造をうまく表現できているとは言い難い。異なる関係性を表しているなら異なる表記方法を用いたい。かといって論理関係自体はかなりの種類が存在しているのでそれぞれに対して矢印の種類を変えていくのあまりいい方法とは言えないだろう。

そのため、それぞれの関係性を共通化してまとめていきたい。これの共通事項を考えた時に片方がもう片方を支える、もしくは導くというような関係性になっている。例えば手段は目的を支えるためにものであるし、条件は行動を導く(支える)ものである。他にも結論と根拠や結果と原因も同じような関係性を持っており、根拠は結論を支えるものであるし、原因から結果が導かれる。このような片方がもう片方を支える関係のことを仮に親子関係と呼び、支える方を子・支えられる方を親と呼ぶことにする。親から子への矢印を黒い矢印、子から親への矢印を白い矢印で表現するとここで例に挙げた論理関係はそれぞれ図3のようになる。

このように親子関係を持った論理構造を整理することができた。ここで、敢えて矢印を2種類に分けたのは事象の間での関係性の検証をする時に双方向での検証をしてほしいからである。例えば目的と手段の場合では、「手段によって目的達成が導かれるか」と「その目的を達成を導くにたる手段となっているか」の双方向を考えてどちらも成立している時に論理構造がしっかりと成立していると言えるのである。この2つの矢印は主に結論と根拠の関係の時にso what とwhy so の関係と呼ばれたりもする。

この関係性こそが論理構造の最小単位であるし、もっとも基本的な論理構造である。この基本的な構造がそれぞれで検証されずに積み上げられた構造はガタガタになってしまう。

ここで改めて最初の文章を図に表現してみる。この図4を見れば分かるように2つの文章の論理構造は逆方向の論理構造になっている。最初の文章の段階では同じような構造に見えた文章も図に書き表してみると全く違ったものになっている。これはただ文章を読んだだけではわからなかったことである。

このように文章で表されたり、口頭で聞いたりしたものをしっかりと構造を捉えて頭の中(慣れないうちは描いても)で理解することが重要である。特に「準備ができたのでご飯を食べる」のようなパターンを目的と手段のように捉えてしまい、目的と手段を逆転して考えしまうことはよくあるし、この捉え間違いはいい方向につながらないことが多い。まずは起こった事象を2つ捉えてそれらの間の関係性をじっくりを考えるといいだろう。

この章では基本的な論理構造の捉え方とその検証方法について考えていった。この考え方は論理構造を捉える上での全ての基礎となるような考え方であるので、しっかりとアウトプットできるようになりたい。また、次の章ではよくある捉え間違いのパターンを紹介したいと思う。

基本的な論理構造の失敗パターン

基本的な論理構造は事象が2つとそれらを結ぶ関係性の計3つのオブジェクトで構成されるとてもシンプルなパターンであるが、それでも論理構造をうまく捉えられないことは発生してしまう。それゆえに基本的な構造がいくつも組み合わさって複雑なパターンになった場合はより難しくなり、論理構造が崩壊してしまうことが起きてしまう。複雑な論理構造をよりシャープに捉えられるようにするために基本的な構造を正しく捉えられことはより重要になってくる。

この章では基本的な部分で失敗してしまわないように、前章で説明した基本的な論理構造を作っていく際のよくある失敗パターンについて記述していく。

目的と手段の取り違え(矢印の方向の取り違え)

「お腹が減ったのでご飯を食べる」

「準備ができたのでご飯を食べる」

前章でも出した文章だが、これが代表的な矢印の方向の取り違えである。「準備ができたのでご飯を食べる」の文章は前章では行動と条件の関係と紹介したが、目的と手段の関係としても捉えることができる。この時にご飯を食べるが目的で、準備をするが手段になる。つまり丁寧な文章で書き下すと「ご飯を食べるという目的達成のためにご飯の準備という手段を取る」という文章になる。このときに、文章の形で見ると「お腹が減ったのでご飯を食べる」は前半が目的、後半が手段になっているのに対し、「準備ができたのでご飯を食べる」は前半が手段、後半が目的の関係性になっている。このように目の前の文章の文字だけや表現だけで構造を判断をすると構造を見誤ってしまうことがある。そのため、事象同士での関係性の矢印をどちらの方向からも検証して正しい論理構造が表現できているかの確認が重要となる。

矢印の片方しか成立していないパターン

「地球温暖化の影響が深刻化しているから、再生可能エネルギーに完全に切り替えるべきだ」

この文章は結論と根拠のパターンであり、「地球温暖化の影響が深刻化している」が根拠であり、「再生可能エネルギーに完全に切り替えるべきだ」が結論である。この時に根拠から結論に向けての矢印は成立しているが、結論から根拠に向けての矢印は成立していない。「地球温暖化の影響が深刻化している」という根拠から「再生可能エネルギーに完全に切り替えるべきだ」は導くことができる。その一方で「再生可能エネルギーに完全に切り替えるべきだ」という結論を導くにあたって「地球温暖化の影響が深刻化している」で根拠として足るかというとそうではなく、再生エネルギーでエネルギーを供給し切れるかや他の解決策も考慮されていないため不十分である。このように片方の矢印が欠けている場合は論理的に不十分で説得力が欠けた状態になってしまう。

このように代表的な失敗パターンを見てきたが、この他にも多くの失敗パターンが存在しているだろう。全てをパターン化するというのは難しい作業であるので、典型的なパターンは頭に入れつつ、それぞれのケースでしっかりと論理構造を分析して描いていくのがよいだろう。