ポピュラー音楽理論その3

③調的機能(function)

1.主要和音(primary chord)

ダイアトニック上に存在する7つのコードは、それぞれに固有の役割や性格があり、これを調的機能 (function)と呼びます。それがこの3つの機能です。

・トニック(T)・・・最も安定した響きを持つコード

⇒C(Ⅰ)

・ドミナント(Do)・・・最も不安定な響きを持つコード

⇒G(Ⅴ)

・サブドミナント(SD)・・・トニックとドミナントの中間的なコード ⇒F(Ⅳ)

12という数字同様、この3という数字も世の様々なものに見出せます。互いに牽制し、補完し合う関係といえますが、それは音楽にも存在します。

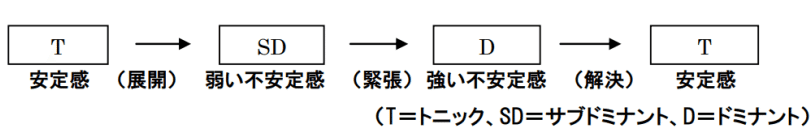

ポピュラー音楽とはトニックの安定感からドミナントの不安定感、そして両者をつなぐサブドミナントという、これら3つのコードが生み出す起承転結によって音楽の ダイナミズムを形成しているわけです。

安定から不安定、緊張から弛緩という流れが音楽の起伏を作ります。ただここで断っておきたいのは、コード進行に決まりなどはないということです。

ここでの例はあくまでも定番の進行であり、この逆でもなんでもありです。禁じ手とかはありません(一応クラシックではDからSDへの進行はいけないとされてい ますが、3コードの古典的なブルースはまさにその進行が特徴です)。

他のキーも少し見てみましょう。Fメジャーでは

T・・・F(Ⅰ) Do・・・C(Ⅴ) SD・・・B♭(Ⅳ)

B♭では

T・・・B♭(Ⅰ) Do・・・F(Ⅴ) SD・・・E♭(Ⅳ)

トニック、ドミナント、サブドミナントに属するこれら3つ のコードを主要和音(primary chord)といいます。まさに曲の骨格を形成する主要な和音ということですね。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?