六つ目編みコーヒードリッパーの編み方

工房仲間でコーヒードリッパー作りが流行っている。みんな一度は作りたい、と思うんだよね〜きっと。

私はひとまず六つ目編みで編んで持って行ったのだが、同じ六つ目でも人によって編み始め方とかが違ってびっくり。

そして他人の編み方は自分には恐ろしく難解だったり、自分が編んだ方法を人に伝えようとしたら、なんと自分でも再現できなかったり???と面白いことになっているので、今の段階での作り方を書いておこうと思ったのだった。

他にも、こんなやり方があるよ、この方が作りやすいよ、というやり方があったらぜひ教えてくださいませ!

用意するもの

・竹ひご(詳細は下に)

・クリップ(小さめの、竹を留めても滑らないもの)

・ビニタイ

竹ひご詳細

長さ:節間ひとつ(35センチ以上)

幅:4ミリ

厚さ:0.3〜0.5ミリ

基本的に皮ひごで、幅4ミリ以上が作りやすい。

身ひごの場合は厚さ0.5ミリ以上がオススメ

というのも、最初にひごを組んだら、手で持ち、手の中で円錐形を形作っていくやり方なので、ある程度の張りのあるひごの方が形作りやすいという理由による。

編む前に

六つ目編みが何も見ずに編めるかどうかが結構大きなポイント。

六つ目編みを編んでいて、目の前の交差するひごのどちらが上になるか下になるか(くぐるか押さえるか)をすぐ判断できるなら、格段に編み上がりが楽。

他にも、立ち上がり部分で、編み目の五角形をどう作ればいいかわかるとか、ひごの組み替え技がわかるとなると、完成しやすい。

六つ目編みが何も見ずに編めないとできない、とは言わないけれども、少々手こずるかも?

どうしてもドリッパーが完成しない場合は、六つ目編みに慣れてから取り掛かることをオススメ。3つ4つ小さな六つ目のカゴでも編めば、六つ目の理屈がわかってきます。

私も最近までは、本か見本を見ながら編んでましたよ。何も見ずに編めるようになりたいとは別に思わなかったから。

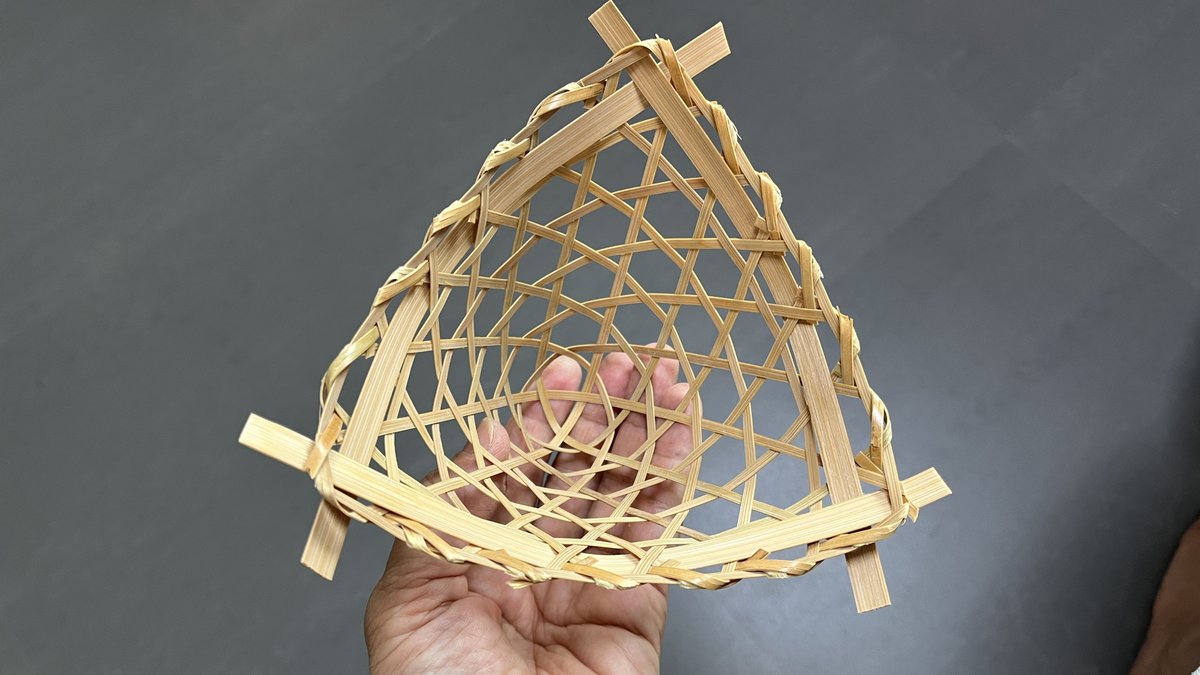

私のドリッパーの編み方は円錐形の頂点から編んでいくやり方。

最初に立ち上がりの五角形3つを作り、次の段から胴編みをする。と、自然に円錐形になってしまう!

六つ目編みで編む舟形のかごがあるけれど、あれも四隅に五角形を作り、あとは胴編みしていくともう自然と舟形になる。あれと同じ理屈。

六つ目あみの不思議さ。六つ目編みって面白すぎる!

コーヒードリッパーの編み方

今回私が使ったひごは、幅3ミリ、厚さ0.4〜0.5のひご。

ひごを3本用意。

図のように組みます。

真ん中の隙間が正三角形になるように。

3本組んだら、こんなふうに、真ん中をビニタイで留めます。

固定されている方が編みやすいのと、真ん中を常に意識しつつ編んでいく必要があって、目印があると楽なのです。

新しく3本ひごを用意。

最初の正三角形の周りに、平行に1本ずつ、ひごをさしていきます。

方向は各底辺と平行に1本ずつで計3本。

位置は正三角形の頂点を点対称の中心として下の写真のような位置にさします。

ひごがくぐるか超えるかは、六つ目編みのルールに従って判断を。あるいは写真から読み取ってね。

クリップを6つ用意します。

平行に伸びている2本の竹ひごの端を交差させて、それぞれ仮留めします。

交差し方は編みの基本通り、他のひごを越してきているひごは下。くぐってきているひごは上。

6箇所を交差させてクリップで留めてください。

最初は、ずれにくいひごの端の方で留めておけば大丈夫。

6箇所留まったら、留めている場所をそれぞれ、中央に寄せていきます。

一気にやると崩れやすいので、2、3回に分けて順々に狭めていくといいです。

さて、そろそろ立体化にかかります。

このくらいの状態で手の上に乗せ、中央の正三角形部分を窪ませるように指で押してクセづけ。

ここが円錐形の頂点となるイメージで形づくりつつ、クリップで留めた交差をさらに中央に寄せていきます。

中心の三角形の周りに3つの五角形の編み目ができます。

六つ目編みの立ち上がり部分というわけです。

五角形の編み目の大きさを揃えるように、頂点のくぼみと、ひごの曲がりと、交差を調整してクリップを留め直していってください。

新しくひごをさしていきます。

真ん中の正三角形の周りに1本ずつ刺した計3本のひごが三角形を形作ってますよね。

そのひご3本でできた3辺それぞれに平行に、一本ずつひごを入れ、六つ目を編んでいきます。

六つ目の胴編みの編み方です。

一般的な胴編みのひごは、かごの周りをぐるっと回って同じところに戻ってくるわけですが、これは円錐形なので、形に沿ってカーブするだけ。

カーブさせるとどのひごと平行になるのか?をみていくと、編みやすいです。

上の写真はまず三角形の1辺に平行に1本目をさしたところ。

一本さすと、六つ目が一つ現れます。

さし方は(これは右綾なので)右方向に上がっているひごを手前、左に上がっているひごを奥にして、間に一本ひごを差し込み、真ん中の2本を組み替えます。

(六つ目編みの組み替えテクニックですね。これの意味がわからなかったら、ひごの上下を確認しながら編んでいけば問題なし)

六つ目が一つ編めたら、隣の辺に、2本目のひごをさします。

一本ずつ、一辺ずつ、平行にさしていくのがポイント。六つ目編みの胴あみを思い出してくださいね〜。

円錐形の頂点の三角形(中心部)を囲んでいる3本のひご、それぞれに平行に一本ずつさしていっています。

1本目に挿したひごと2本目に挿したひごがお互いカーブして組み合わさって、六つ目が現れましたか?

3本目のひごをさすと、五角形3つの周りに、六角形の六つ目の編み目が6個できました。

あとは繰り返し。同じように一辺ずつ、1本ずつ挿していきます。

普通のドリッパーならば各辺5、6本も差せば十分ではないでしょうか。

お好みの高さまで編んだら終了。

編みおわりの処理

編み終わりは普通ひごを折って留めるのだけれど、縁を円に仕上げようと思うと混乱してしまう。なのでひとまず編み目に沿って留めます。

普通、このあと縁をつける作品ならば、右上がりか左上がりかどちらかのひごを折り、どちらかは縁の高さで切ってしまうのですが。

今回は、縁をつけない仕上げにするので、左右どちらのひごも折り込むことに。

まず、一番上のひごに沿って、右上がりのひごだけ折り曲げる。

次に、左上りのひごを折り曲げる。

二本飛び出ているひごは、折り込むとちょっとモタッとするので縁で切り揃えました。このくらいなら折ってなくても大丈夫かと。

折り留めたひごの余分を切る。

これじゃ円錐形じゃないよ!という方は、縁が円になるように、とんがってしまった部分のひごの折り方を工夫してみてください。

完全な円に処理できなくても、縁を巻いたりすれば見えなくなります。

縁の処理

工房仲間が考えに考えて編み出した縁の処理はこちら

珈琲ドリッパーだからって別に、円錐形の縁が丸くなくてもいいと思ったものの、これは思いつかなかった。

すごく竹細工らしさがあって、いいでしょ?

コーヒーをドリップしてみる

以前は4ミリのひごで作ったのだが、もう少し繊細な編み目を楽しもうかと今回は3ミリのひごで作成した。

そしたら、どう編み目を詰めても円錐形が広めになってしまって、広すぎるのではと心配していたのだが、実際にドリップしてみたら!

100均で買った円錐形のペーパーフィルターがいい感じにフィットして、お湯を注いで粉が膨らむ感じも悪くなく、いいドリップ具合。

実は前回作った巻きふちのドリッパー。今回よりも少々口径細め。

気のせいか少しお湯の落ちが微妙に早いような感じで、粉が膨らむ感じが今ひとつな感じがしていたのだ。

ドリッパーの口径とフィルターとの相性って、大事なのね。

希望のサイズが編めるひごの幅やら厚さやら編み方やら、色々ありそうですな。

巻き縁のドリッパー

ついでに巻き縁のドリッパーの縁はどう処理したかを簡単に載せときます。

編み終わりの処理をした高さで周囲を測り、厚さ0.8ミリくらいの竹で同じサイズの縁を作る。縁はボンドで留めて円にする。

クリップで留めて縁をあてる位置を決め、新子のひごでぐるぐると編み地と縁を巻いていく。

編み始め、編み終わりは見えないように、はみ出てこないように、巻いた縁の下に押し込んで処理。

縁と巻いた竹がずれてぐらぐらしないようにしっかり目に巻く。

新子は柔らかいけれど乾くと固くなるので、巻いた時にガタつかなければ問題なし。

これに内縁をあてて皮籐で巻くやり方は、未チャレンジ。

斜めなので、内縁があてられなくて。

もっと編みひごを薄くしたら、角度をグッと変えられて外縁と内縁で挟めるのか?編み地の隙間に何か挟むのか?謎。

わかる人いたら教えてくださいませ。

ということで長くなりましたが、六つ目編み珈琲ドリッパー、ぜひ作ってみてね〜。