トルコ語編#13: 接尾辞の迷宮

だんだん分かってきた。おそらく、接尾辞の識別はトルコ語学習の急所の一つだ。

öğrenci 学生

öğrencim 私の学生

öğrenciyim 私は学生だ

文字にして1-2文字で生まれるこういった違いを見分けることができないと、根本的に勘違いしてしまうことがありうる。

日本語学習で喩えるなら、にんべんとぎょうにんべん、きへんとのぎへんを区別できないと漢字を正しく読み取れないようなものだと思う。

ここは観念して、地道に覚えていこう…。変形パターンの表を書いて、そらで言えるようにしよう。

きょうの単語熟語帳 - üç「3」

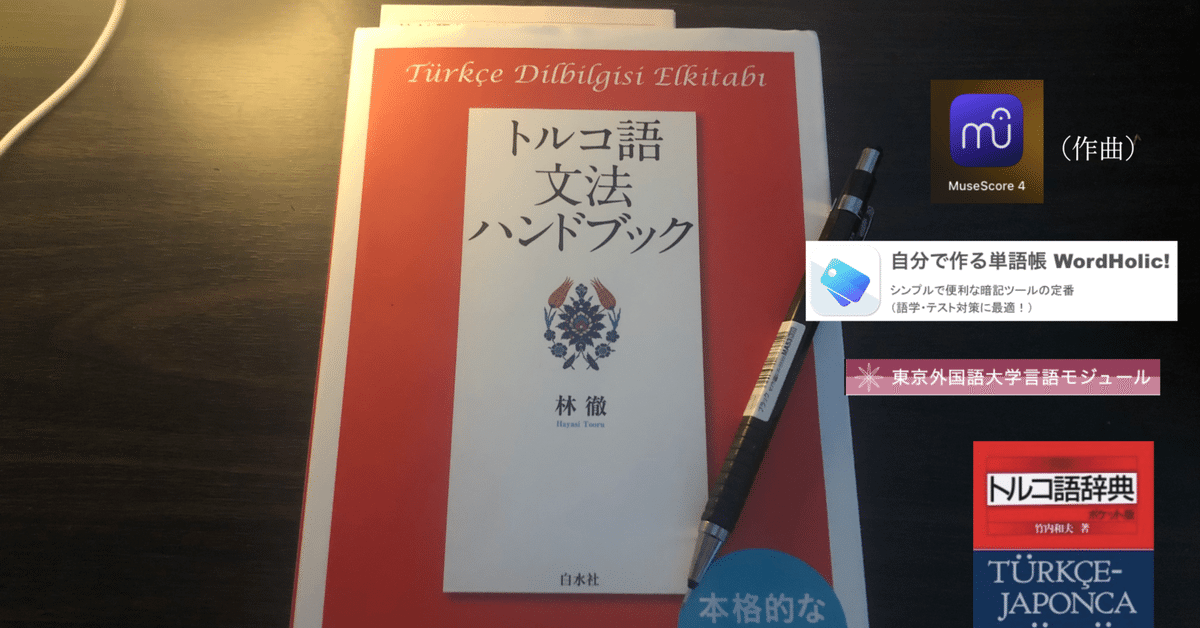

※#7以来、単語帳アプリにほぼ毎日、ある単語を使った「熟語」と、その熟語内のほかの「単語」とから成る10個のカードを登録している。この単語帳の形式はとても覚えやすく、また、語彙のネットワークが徐々に見えてくる感覚があって面白い。

カタカナによる音写は、トルコ語に不案内な読者もある程度、音を想像できるように記載している。

üç aylar「聖三ヶ月」ユチャイラシュ

ay 「一ヶ月」アイ

üç boyutlu「3次元の」ユチボユートル

boyut「寸法」ボユート

üçrenkli「三色旗」ユチレンクリ

renk「色」レンク

üç beş「わずかの」ユチベシュ

beş「5」ベシュ

üç dilli「トリリンガル」ユチディッリ

dil「舌」ディル

üç aylarとは、イスラーム歴で聖なる月とされる、ラジャブ(7月)、シャアバーン(8月)、ラマダーン(9月)の三ヶ月を指す言葉だそうだ。「聖三ヶ月」という訳語は定訳というわけではなく、私が付けた。東京ジャーミイのサイトでも「聖なる3ヶ月間」と表現しているから、別に間違いではないと思う。

名詞を形容詞化する接尾辞の-liはだいぶお馴染みになってきた。boyutならboyut-lu、renkならrenk-liというように母音調和して形が変わっているのが見て取れる。この単語帳作りで接尾辞や母音調和にも慣れてきている実感がある。

"言語"を表す単語は、トルコ語も欧米語と同じく「舌」である。日本語の「ことば」(ことのは)という表現は、世界的にもだいぶマイナーなのではないか。日本語の哲学的な文章でよく、「こと(事)」と「こと(言)」が同一であることに引っ掛けた議論を見るが、このような議論を展開できるのは日本語ならではだろう。