河村市政の通信簿?名古屋市の財政状況について調べてみた

こんにちは、海原雄山です。

今回は、名古屋市の財政について調べてみました。

愛知維新は、昨年末に体制が刷新され、長らく提携関係を続けてきた河村たかし名古屋市長率いる減税日本とは、統一地方選において協力をせずガチンコの勝負となります。

今度の統一地方選においては、従来の河村市政への評価も争点となり得ることから、今回は財政面から名古屋市政を確認していきたいと思います。

名古屋市ってどんなところ?

まず、そもそもで名古屋市がどんなところかについて簡単にご説明させていただきます。

人口は約230万人(令和3年1月1日現在、住民基本台帳ベース)の言わずとしれた愛知県の県庁所在地で、人口規模にして横浜市、大阪市に次ぐ政令市になります。

東海地方の中心地として大企業も多く、戦国時代を統一した三英傑のうち織田信長や豊臣秀吉を輩出しました。

名古屋市の財政について

では、本題に入りましょう。

今回は、2020年度までの直近5年間の決算カード等をもとに分析していきますので、特に断りが無ければ、2020年度の数字であると捉えてください。

また、類似団体とは、各市町村等を人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したもので、名古屋市は「政令市」という類型に属しています。

各種指標の状況

①財政力指数

財政力指数は「0.99」で、類似団体の平均「0.86」を上回っています。

財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で割り算して得た数値の過去3年間の平均値ですが、ここで基準財政収入額(同需要額)は、だいたいどれくらい自治体運営にあたって財源を確保できそうか(どれくらいかかりそうか)を示す指標だととらえてください。

その数値が高いほど収入にゆとりがあり、1を下回っていれば、地方交付税交付金がその分支給されると大まかに捉えてください。

名古屋市は、ほぼ地方交付税交付金に頼ることなく財政運営できていると考えられます。これはなかなか珍しいケースで、東京23区の都心部を除けば多くの市町村では1を大きく下回っていますから、いかに名古屋市の財政は国に依存しない状況かがわかります。

②経常収支比率

経常収支比率は「99.7%」で、類似団体の平均「97.3%」より数字としては良くないです。

経常収支比率とは、経常的な経費に経常的な収入がどの程度充当されているかを見るものです。比率が高いほど自由な施策が打てなくなり財政構造の硬直化が進んでいることを表すもので、70~80%が%が適正水準と言われています。

年度により上下はありますが、常に98%以上の数値となっており、かなり財政のフリーハンドがない状況であると考えられる。

名古屋市は、「令和2年度の経常収支比率は、歳入において法人市民税は減少したものの、(中略)歳出において人件費や扶助費が増加したことなどにより前年度に比べて0.1ポイント増加し、99.7%となり、依然として高い水準にある。これは、少子高齢化の進展や社会保障施策の拡充に伴い保育や障害福祉、医療などへの支出割合が高まっていることなど、社会構造、都市構造の変化や、過去の整備に伴う元利償還である公債費への支出割合が高止まりしていることを主な要因とするものであり、成熟度の高い都市の特徴であると考えられる。」と総括しております。

歳入、歳出の状況については後ほど詳しく見ていきます。

③将来負担比率

将来負担比率は「104.4%」で、類似団体の平均「86%」より数字として悪いと言えるでしょう。

将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態での通常の収入と捉えてください)に対する「特別会計、第三セクターまで含めた地方公共団体の負債総額から積立金などを差し引いたもの」の割合を示したものです。

つまり、借金から貯金を引いたものが収入に対してどれくらいの割合かを示したものと捉えてください。(早期健全化基準:政令市では 400%)

名古屋市は、「債務負担行為に基づく支出予定額が瑞穂公園陸上競技場の整備の増により増加したことなどにより、分子となる将来負担額が増加したものの、分母となる標準財政規模が、県税交付金等の増による標準税収入額等の増により増加したことなどにより、比率としては低下している。今後も世代間の負担の公平に配慮しつつ、将来世代に過度な負担を残さないよう、計画的な財政運営に努める。」と総括しており、直近では歳入の増加が分子の増加を上回り、結果将来負担比率は改善傾向にあるようです。

④公債費負担比率

一般財源に占める公債費(地方債の元利償還等に要する経費)の比率で、この数字が高ければ財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

名古屋市は、「14.7%」で、類似団体平均の「16.0%」を下回っております。

この比率の推移を見ると、公債費による財政への負担は緩和されてきていると言えそうです。

⑤実質収支比率

実質収支の標準財政規模に対する割合。簡単に言うと、収入に対して当年度の収入と支出との実質的な差額が、どれくらいの割合かを示すものです。

名古屋市は、「1.3%」で、類似団体平均の「1.6%」をやや下回っています。しかし、ほぼ同水準であるので、そこまで大きな問題とは言えないでしょう。

ここまで見ると、経常収支比率が高めなのが気になりますが、公債費負担比率が良化してきていることを考えると、債務の負担が原因で財政硬直化しているわけではないように考えられます。

歳入の状況

では、歳入の状況を見てみましょう。

2020年度は、コロナ対策の国庫支出金を多く受け取ったため、大幅に増えていますが、そういう一時的な要因を除くために、経常一般財源等で見ていくと下記のとおりです。経常一般財源等は、歳入のうち毎年度経常的に歳入されるもののことです。

こう見ると、順調に経常的に入ってくる歳入はほぼ横ばいか、少々増えていることがわかります。

もう少し詳しく歳入をみていきましょう。

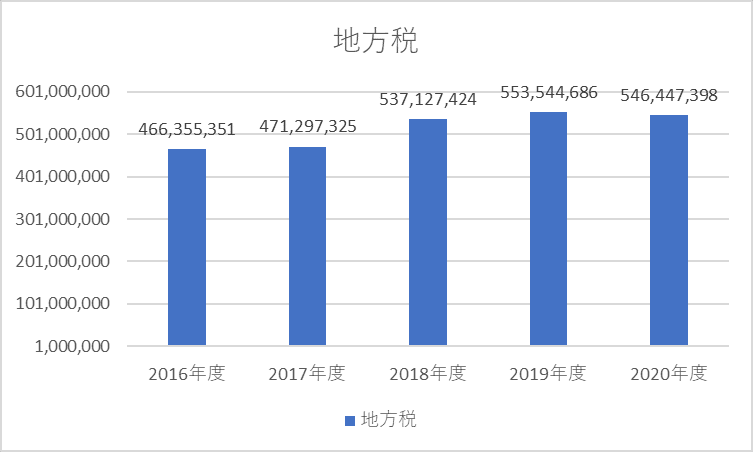

市町村の歳入の多くは、地方税です。名古屋市では経常一般財源等の約85%を占めます。

2019年度までは基本的に右肩上がりではあるものの、2020年度には少し落ち込んでしまいました。

ここから地方税を細かく見ていきますが、「臨時」に付与されたり「特定」の目的にも使う財源等も含むことをご了承ください。(それでも傾向は掴めるかと思います。)

地方税の多くは市町村民税と固定資産税で、これら2つで地方税収の約86%を占めています。

①市町村民税

市町村民税は2018年度以後、毎年3,000憶前後で推移していますが、2020年度は前年度より少し減収となっています。

市町村民税を個人分と法人分で分けてみてみましょう。

まず、個人分です。

ここ5年で個人均等割の伸びが10%にも満たないのに対し、所得割が実に700憶円と50%近く伸びています。

近年給与所得の伸びもあってか、税収にそれが反映されているようにも考えられます。

一方、法人分についてですが、

法人均等割は2019年度まで順調に伸びていましたが、2020年度は5年前の水準に逆戻りとなってしまいました。ですが、金額としては前年度より約6億円減ですので、全体への影響は軽微です。

法人税割は、直近ではここ5年で最低の水準となっています。実に前年度より約110憶円程減少しています。

そもそもで個人に課す市町村民税に対して法人分については金額が小さい(地方税全体に対する割合は、個人:39.3%に対し、法人:9.8%)ので、市町村民税全体の増減は個人の市町村民税の増減に大きく影響されるのは、他の市町村と同様と言えるでしょう。

ここで他の政令市と地方税の特徴を比較してみましょう。

こちら令和3年度(2021年度)の地方税の内訳データになりますが、政令市の中で名古屋市は法人分の比率が比較的高いです。

ちなみに、大阪市は個人の住民税の比率が、他の政令市に比べて極端に小さく、法人からの住民税収が大きいのが特徴と言えます。

名古屋市は大阪市と比べると個人の住民税の比率が高いため、同じレベルの人口規模の政令市と言えど、景気変動による税収減の影響は、大阪市より少ないと考えられます。

閑話休題。

今回2019年度から市町村民税が少々落ち込んだのは、恐らく消費税増税やコロナ渦で経済活動が停滞した影響が大きく作用して、法人税割の大幅下落(約110憶円)が主な要因であると考えられます。

②固定資産税

地方税のもう一つ大きな柱は、固定資産税になります。

固定資産税収は、この5年で約170憶円ほどの伸びで、かなりの税収増に貢献しています。

固定資産税は、土地・家屋等に対して課税され、ざっくり言うとその評価額を基準として税額が決まるので、近年の金融緩和による土地等の資産価格の上昇は、固定資産税収に追い風となったでしょう。

③その他の歳入

さて、ここからは、地方税以外の歳入についてみていきます。ここからは経常一般財源等の金額で確認していきますので、よろしくお願いいたします。

名古屋市の経常一般財源等における地方交付税交付金は2017年度をピークに減少傾向です。

この規模の自治体にも関わらず、わずか38憶円の交付税しか受けていません。

経常一般財源等に占める地方交付税の割合はわずか0.6%と、大阪市(3.9%)や横浜市(2.4%)と比べても極めて依存度は小さい状況です。

実は、名古屋市は、経常一般財源地方税に充当される地方税が市民一人当たり237,488円と 政令市平均である197,663円より20%程多いのです。これは大阪市の249,758円には劣るものの、横浜市の208,452円をも大きく上回っています。

一方で、大阪市はの財政力指数は0.94と名古屋市の0.99には劣りますから、名古屋市は、歳出に対して税収が比較的豊かであることから、結果として地方交付税が少なくても財政が成り立っていると考えられます。

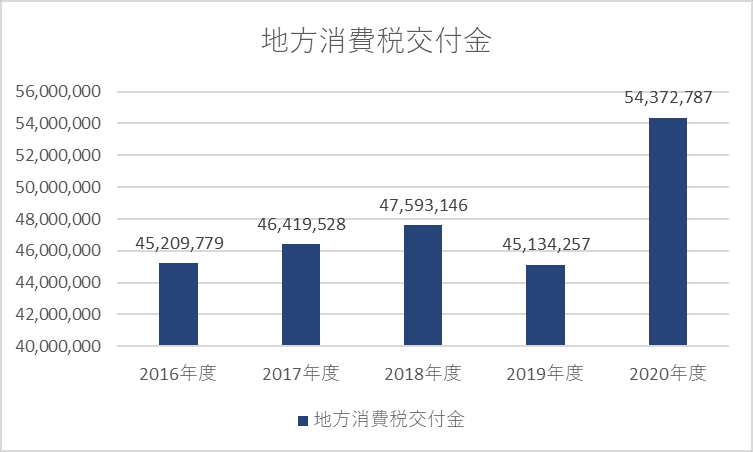

地方消費税についていうと、2020年度は消費税率上げの恩恵をフルに受けて、大幅に前年度から伸びています。前年度からの伸びは、金額にして約90憶円にも上ります。

名古屋市の経常一般財源等における地方消費税交付金の割合は、2020年度で8.4%で、地方税の次のシェアを占める財源となっており、重要な財源と言えるでしょう。

④減税について

名古屋市の歳入を語る上で欠かすことができないのは、河村市政における減税です。

2012年度以降、個人・法人とも5%の恒久減税(個人市民税は5.7%)を実施しており、実額として2020年度で個人93憶円、法人37憶円と、合計130憶円が恒久減税で市民に還元されていることになります。

減税をしたから民間が活性化したからなのか、それとも減税は関係なしに同じ結果になったのかは議論の残るところではありますが、市町村民税は2019年度まで税収増となっているのは、市民から評価されていたとしても不思議はないと考えられます。

歳出の状況

ここからは歳出の状況です。性質別で見ていきます。

一時的な要因を除くべく、経常的な費用に充当される一般財源の金額を示す「経常経費充当一般財源等」の金額で確認していきましょう。

まず、義務的経費です。

これは、人件費、扶助費 (生活保護費、児童福祉費老人福祉費など) 、公債費など、その支出が法律上義務づけられたものや国の指示によって事実上強制されるもので、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費とされています。

ここ5年で徐々に伸びております。

では、人件費、扶助費、公債費のうち何が要因なのか、みていきましょう。

①扶助費

扶助費は基本的に右肩上がり基調のようです。

扶助費の経常収支比率(扶助費が経常的な収入に対しどれくらいを占めるか)は類似団体平均よりやや高い方ですし(類似団体平均:16%、名古屋市:17.1%)、人口一人当たりの金額も類似団体よりやや多いです(類似団体平均:44,512円、名古屋市:48,925円)。

名古屋市は、「平成30年度以降は、障害者福祉施策や児童福祉施策に係る経費が増加傾向にあることから、増加していた」と総括しております。

②公債費

公債費は、ここ5年で減少傾向にあるようです。直近5年のピークより約55憶円程減少しています。

名古屋市の一人当たり公債費は49,076円(経常収支比率17.1%)、 類似団体平均は51,054円(18.3%)と、類似団体と比較しても公債費による負担はやや小さいと言えます。

③人件費

一方、人件費は上昇傾向が少々表れています。

名古屋市は、人件費の経常収支比率の分析「人件費については、定員管理の方針に基づき、計画的に職員数の見直しなどを行っているが、平成29年度は、県が負担していた義務教育等に係る教職員の給与等を本市が負担することになったことなどにより増加した。令和2年度は、会計年度任用職員制度の施行などにより前年度に比べて0.6ポイント増加し、33.3%となった。」と総括しておりますので、人件費負担を巡る制度等の変更に伴うものによる増加があるようですが、それを差し引いても2017年度から2019年度は横ばいとなっています。

名古屋市は類似団体に比べて人件費の経常収支比率がやや高いです。(類似団体平均:31.8%、名古屋市:33.3%)

また、人口一人当たりの金額も類似団体平均より高いです。(類似団体平均:88,775円、名古屋市:95,297円)

名古屋市の人口千人あたりの職員数は実に12.34人と類似団体平均の11.28人を上回っています。

名古屋市は、「人口当たり職員数は類似団体内平均値を上回っている。これは市立教育機関や保育所等の直営福祉施設の差が主な要因であると考えられる。」としており、2020年度については、「人口千人あたり職員数が増加した主な要因は、東部・西部医療センターの名古屋市立大学病院化による病院局廃止に伴い、名古屋市立大学病院への派遣職員数が1,177人増加したためである。」としております。

名古屋市は、市営地下鉄も営んでおり、人件費の削減と言う意味では、こうした公営企業体の人員のあり方が現状で良いのかということも一つの焦点になるかもしれません。

なお、名古屋市は「人件費については、定員管理の方針に基づき、計画的に職員数の見直しなどを行っており、(中略)経費の削減に努めている。」としており、今後が注目されます。

④その他の歳出

さて、義務的経費以外のもので注目すべきは、「物件費」、「補助費等」と「繰出金」です。

物件費とは、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称で、旅費、交際費、需用費、役務費等が含まれています。

物件費はここ5年で上下動をしながら上昇傾向ですが、経常収支比率としては、10.7%と類似団体平均の12.1%より低い比率となっており、人口一人当たりの金額にしても、30,571円と類似団体平均の 33,713円よりも1割程度低い金額になっており、経費削減の努力の跡が見えるように考えられます。

名古屋市は「平成28年度以降は11.0%前後で推移しており、類似団体内平均値と比べて低い水準を維持している。これは施設運営の効率化や光熱水費の削減などに努めてきた結果であると考えられる。」としております。

また、直近1年でやや金額が減ったのは、会計年度任用職員制度に伴い、物件費に計上していた経費を人件費に計上した、つまり期間雇用職員(的なもの)の制度が代わり、物件費に計上していたものが人件費に振り替わった影響もあると考えられます。

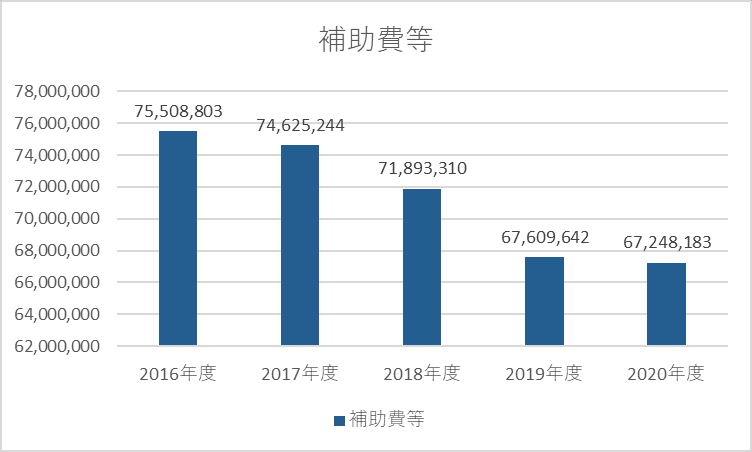

補助費等とは、各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金のことです。

この補助費は減少傾向にありますが、経常収支比率としては、10.2%と類似団体平均の7.8%より高い比率となっており、人口一人当たりの金額にしても、29,226 円と類似団体平均の 21,841円よりも実に34%近くも高い金額になっております。

名古屋市は、「補助費等は類似団体内平均値と比べて高い水準にあるが、これは交通事業を始めとした公営企業などへの繰出が多額になっていること及び名古屋港を管理する一部事務組合を設置し、負担金を支出していることが主な要因であると考えられる。」としております。港湾管理において一部事務組合による運営を実施しているということは、近隣自治体との協同してコスト削減に努めているものと考えられますが、交通事業への繰出しが多額になっていることは見過ごせない事象と言えるでしょう。

先ほどの人件費の件も含めて、果たして効率的な交通行政ができているか、検証はどこかで必要なのかもしれません。

繰出金とは、会計間相互に支出される経費をいい、ここでは一般会計から介護保険事業会計や後期高齢者医療保険事業会計と言った特別会計や公営企業への言わば仕送りのことを指します。

ここ5年で約60憶円程の伸びを示していますが、繰出金を含めてその他経費についての総括で、「令和2年度は、その他の経費のうち後期高齢者医療特別会計や介護保険特別会計への繰出金が増加した」としており、介護保険事業をはじめとした繰出金の増加が顕著のようです。

この点は、以前取り上げた岐阜市においても同様の指摘があり、名古屋市に限らない全国的な課題なのかもしれません。

なお、繰出金の経常収支比率としては、9.2%と類似団体平均の9.3%とほぼ同水準で、人口一人当たりの金額にしても、26,327円と類似団体平均の 25,819円よりやや高い程度で、総じて平均的な水準と言えます。

収支の状況

では、収支の状況を見ていきましょう。

歳入と歳出の差額から、翌年度繰り越すべきお金を差し引いたものが実質収支です。

名古屋市はここ5年ずっとこの収支が黒字ですが、実質収支には、前年度から持ち越されているものもあるため、ストック性があるため、純粋なフローを見るとなると単年度収支(=今年度と前年度の実質収支の差額)を見たほうが、より収支というイメージに近い数字を見ることができます。

単年度収支は、2016年度こそ大きな赤字であるものの、ほぼ黒字を確保しています。

単年度収支の金額は、基金への積立金や市債の繰り上げ償還等は差し引かれていますし、基金の積み立てを取り崩した金額は逆に上乗せされています。

そのため、これらを逆にすれば、さらに実態に近いフローの状況を確認できます。

積立金や繰り上げ償還等は足し上げ、基金の取り崩しは、差し引くと、実質単年度収支という数字になります。

毎年の積み立て額は、2018年度は45億円以上と大幅に積みあがっていますが、それ以外は3,000万円前後にとどまっています。

そして繰上償還金は毎年実施し、多い時は約20憶円程は行っており、余力があれば繰上償還を行っていこうと言う、財政健全化への姿勢も見えます。

積立金の取り崩し額は以下のとおりです。

近年取り崩し額が多くなっている傾向があります。

ここで少し基金の増減を見ると、以下のとおりです。

貯金にあたる財政調整基金は一時取り崩しもあったものの140憶円規模は維持できており、特定目的基金については、300憶円規模にまで増えています。

特定目的基金については、リニア関連名古屋駅周辺地区まちづくり基金、

市営住宅等管理運営等基金、災害対策事業基金、国際交流事業積立基金、

アジア競技大会基金等の目的に対する支出であり、特にリニア関連名古屋市周辺まちづくり基金については、2019年度に100憶円積み立てました。

来るべき将来の事業に対する資金的手当てを実施しているものと考えられます。

そして減債基金については、ここ5年で取り崩しております。

「市債償還財源繰出のための取崩し」のためとしており、積み立てる段階から市債償還の財源として取り崩している段階にあると考えられます。

話を収支の状況に戻して、これらをトータルして、先述の実質単年度収支は以下のとおりです。

赤字の年度が多いのがわかります。

しかし、名古屋市の場合、繰り上げ償還は毎年実施されております。また、財政再建や特定の事業への取り組みが減債基金や特定目的基金の取り崩しにつながっており、それらの影響が実質単年度収支のマイナスに作用したものと考えられます。

これは、あらかじめ予定されていた債務償還や事業実施に伴い一時的に歳出が膨張することを見越して基金を積み立ててそれを活用しているにすぎず、必ずしも慢性的で深刻な歳入不足を表すものではないと考えられます。

その証拠に、財政調整基金は2020年度は前年度より積み増しています。

また、地方債残高は年々減少しており、財政再建は進んでいるものと考えられます。

市民一人当たりの地方債残高は591,313円と、類似団体平均の 653,597円よりも低い水準であり、市民税の恒久減税をしながら、財政再建も一定進む等、評価されてしかるべき実績はあるように考えられます。

まとめ

名古屋市の財政をまとめると以下のとおりと考えられます。

・財政力指数はほぼ1で、歳出に見合う歳入があると考えられるが、経常収支比率が高い

・歳入は、個人の市町村民税や地方消費税交付金の伸び等により増加傾向であるものの、直近では法人税割がここ2年は減収

・歳出は、前倒しの償還もあってか公債費は減少傾向にあるものの、扶助費は増加傾向

・類似団体平均に比べ人口千人あたりの職員数が多いこともあってか、人件費は高めの傾向

・物件費は経費削減の努力の甲斐もあり類似団体平均より人口一人当たりの金額にして1割程度低い金額

・補助費等は減少傾向にありますが、経常収支比率としては類似団体平均より高い比率となっており、人口一人当たりの金額も34%近く高い

・繰出金は上昇傾向

・実質単年度収支は赤字の年度もあるものの、繰り上げ償還や特定目的基金の取り崩し等を伴う事業の実施による部分も大きく、慢性的な歳入不足とは言い切れない

・財政調整基金は安定している

・地方債残高は減少傾向

減税を実施していながら、一定の財政の健全性を保っているのは素晴らしいと言えます。

一方、交通インフラ等の公営企業体について、まだまだ合理化の余地はないのか、検討は必要かもしれません。

ここから先は

維新支持の海原雄山の政治マガジン『維新マガジン 初見』

維新を中心とした政治経済系の記事を書いてます。 収益の一部は維新またはその所属議員に寄付する予定。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします!これからの執筆活動の励みになります!!