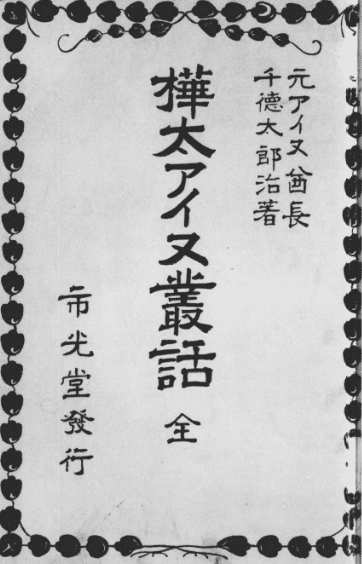

千徳太郎治『樺太アイヌ叢話』アイヌ語解読

千徳太郎治について

千徳 太郎治(Таронди)は樺太アイヌの知識人、教育者で、1872年和人の千徳瀬兵衛とアイヌのタラトシマの間で樺太栄浜郡栄浜村内淵に生まれた。アイヌのコタンで育ち、アイヌ語と日本語に通じる彼は、1875年の樺太・千島交換条約に伴い一時的に移住を余儀なくされましたが、1895年に樺太に帰郷。その後、ポーランドの民族学者ブロニスワフ・ピウスツキが設立したアイヌ児童対象の学校で教師を務めました。ピウスツキとは親交が深く、千徳はロシア語を含む複数の言語を駆使し、キリル文字でアイヌ語を書いた手紙も残しています。彼の唯一の著作『樺太アイヌ叢話』は1929年、彼の死とほぼ同時に出版され、樺太アイヌ自身による初めての基本文献として知られています。また、アイヌ語辞典の編纂にも着手していましたが、その原稿は行方不明となっています。

『樺太アイヌ叢話』について

『樺太アイヌ叢話』は、千徳太郎治によって昭和4年(1929年)に刊行された樺太アイヌ地誌です。本書は、樺太アイヌの文化や生活、地勢に関する記録として非常に貴重であり、樺太アイヌ自身の手による最初の文献として知られています。内容は、樺太の歴史的背景やアイヌの風俗、生活様式を網羅的に記述しており、編纂にはアイヌ故老への聞き取りや祖父母からの情報が活用されました。また、アイヌ語の和訳も含まれており、言語や文化に関心を持つ読者にとって重要な参考資料となっています。本書は、樺太アイヌの生活や地勢を知る上で欠かせない文献として高い評価を受けています。

解読文

凡例

一行目はアイヌ語原文

二行目は原書の訳文

三行目はローマ字転写

四行目は行間グロス

五行目は現代語訳

一、(一)傳說アイヌ語

husko ohta teekoro iramasrean pon moromahpo atuy orowa mon wa tan mosiri ohta ni yan manuy. neeteh nakene inkara yahka aynu kuri kayki isan. neanpe kusu masara kaa ta yayociwe=an teh okay=an. tanipokasino mos=an teh inkara=an a koh tetar seta sineh taata an. hempah to an cih utaspa utuyaskara=an. tan sine an to neya tetara seta nakene taka oman nani hosipi. turaeh anpe an=nukara koh ikara orunpe suy niikah naa turaeh. neanpe ani ahrus sitayki=an an=mi woya an kim un ipe naa an=ee teh okay=an ayne umuurek=anahci. neya orowano poo naa neya seta nakene taka oman teh kurihe ka isan. taa oro hetuku pe aynu nee manuy nee teh. neya tetara seta neanpe kamuy horokewpo pon moromahpo neanpe kamuy moromahpo. hemaka

昔々、とても美しい小さい娘が海のところより流れて陸に上がったという。そしてどこをみても人影がない。そのために、海岸の高いところの上に横になっていた。まもなく目が醒めて見ると白い犬が一匹そこにいた。数日のあとに、お互いに親しくなった。ある日、その白い犬はどこかに行ってすぐ帰ってきた。持ってきたものをみたところ織物を作る器具を又、木の皮も持ってきた。それを持って、厚子を織って着て、様々な山に、食べ物などをたべている挙げ句夫婦になった。それから子供もその犬もどこかに行って影もなくなった。それから生まれたものがアイヌであるということである。その白犬は神の美男子、その小さな少女は神の少女。終わり。

フシコオホタ テエコロ イラマシレアン ポンモロマツポ アトイオロワ モヌーワ タンモシリ オホタニヤンマヌイ

太古に於て 非常に 美しき事 小女が 海より 漂流して 此の島に 漂流した

husko ohta teekoro iramasrean pon moromahpo atuy orowa mon wa tan mosiri ohta ni? yan manuy.

古い ところに とても 美しい 小さい 女の子 海 ところ から 流れる ? て この 島 ところに ? 上陸する という

昔々、とても美しい小さい娘が海のところより流れて陸に上がったという。

(「モヌーワ」はmonn wa 「モ ㇴー ワ」や mon‿nwa 「モン ヌヮ」 のような連音(アンシェヌマン)かもしれない)

ネーテ ナーケネインカラヤハカ アイヌクリカイキ・イシヤン

夫れから 何處を見ても 人影も 無い

neeteh nakene inkara yahka aynu kuri kayki isan.

そして どこ ものを見る しても 人 影 も いない

そしてどこをみても人影がない。

ネアンベクシユ・マサラカータ・ヤヨチエアンテオカヤン

其故に 海岸の高い處に 橫になつて寢て居た

neanpe kusu masara kaa ta yayociwe=an teh okay=an.

それ だから 浜辺 上 に 横たわる=私が て ある=私が

そのために、海岸の高いところの上に横になっていた。

タニボカシノ モサンテ インカラアナーコ テタラセタシネヘ タアタアン

間もなく 目がさめて 見た處が 白い犬一匹 其處に居た

tani pokasno? mos=an teh inkara=an a koh tetar seta sineh taa ta an

今 劣る? 目が醒める=私が て 見る た ていると 白い 犬 一つ そこ に 居る

まもなく目が醒めて見ると白い犬が一匹そこにいた。

(pokasnoは不明、cf. 深澤 ci=kor pon menoko pokasno「此方の小娘よりも水れんなき者ゆへ」、tanipo kasino「今しがた・~よりもさらに」の可能性もあり)

ヘンパハート アンチ ウタシバ ウトヤシカラアン

數日を 經て 互に 親しくなつた

hempah to an cih utaspa utuyaskara=an

幾つ 日 ある すると? 互いに 親愛なる=私が

数日のあとに、お互いに親しくなった。

タンシネアント ネヤテタラセタ ナアケネタカオマン ナニホシビ

或日 其白犬が 何處へか行つて 直ぐ歸つて來た

tan sine an to neya tetara seta nakene taka oman nani hosipi

その 一つ ある 日 白い 犬 どこ だか 行く すぐ 帰る

ある日、その白い犬はどこかに行ってすぐ帰ってきた。

トラエヘアンベアヌカラーコ イカラオルンベ スイ ニイカハナー トラエヘ

持つて來たものを見た處が はた織機具 又 木の皮等を 持て來た

turaeh anpe an=nukara koh ikara orunpe suy niikah naa turaeh

連れて来る もの 私が=見る すると 織物する 装具 また 樹皮 も 連れて来る

持ってきたものをみたところ織物を作る器具を又、木の皮も持ってきた。

ネアンベアニ アハルシシタイキアン アンミー ウオヤアン キムン イベナー アネーテ オカヤナイネ ウムーレカナハチ

それを持つて あつしを織りて 着た 色々な 山は 食物等 食して 居る中に 夫婦になつた

neanpe ani ahrus sitayki=an an=mi woya an kim un ipe naa an=ee teh okay=an ayne umuurek=anahci.

それ 持つ 厚司 叩く=私が 私が=着る 他 ある 山 に 食べ物 も 私が=食べる て ある=私が するうちに 結婚する=私達が

それを持って、厚子を織って着て、様々な山に、食べ物などをたべている挙げ句夫婦になった

ネヤオロワノ ボーナ ネヤセタ ナアケネタカ オマンテ クリヘカ イサン

それより 子供が 其犬が 何處へか 行つて 影も ない

neya orowano poo naa neya seta nakene taka oman teh kurihe ka isan.

その ところから 子供 も その 犬 どこ だか 行く て の影 も ない

それから子供もその犬もどこかに行って影もなくなった。

タアーオロ ヘトクベ アイヌネーマヌイ ネーテ

それより 生れたのか アイヌ、人間と言ふ事 それで

taa oro hetuku pe aynu nee manuy nee teh

この ところ 出る もの 人間 である という である て

それから生まれたものがアイヌであるということである。

ネヤ テタラ、セタネアンベ カムヨロケ、ウボ ポンモロ、マハボネ、アンベ カムイ、モロマハボ

其の・白い犬と言うのは・神の美男子・其の少女と言うのは・神の少女と言ふ事

neya tetara seta neanpe kamuy horokewpo pon moromahpo neanpe kamuy moromahpo

その 白い 犬 それ 神 男子 子 少女 それ 神 少女

その白犬は神の美男子、その小さな少女は神の少女

ヘマカ

終り

hemaka

終わり

以上の一說はナイブチ(內淵部落)に於て明治四十一年十二月當地の熊祭を終へて九十歲の高齡を以て沒したるケーランケ、アイヌの傳說なり。

一、(四)義經とアイヌ

etoko ta yayre siiyupo tan mosiri ohta yayuyke aynu nispa cise ohta kohne kuni yaykar henpah paa an teh tan sine an to cise orun utara isam=ahci kanne aynu ciamah uh teh aynu cih sine oho teh atuy ika anpe netunne kanne ecipo teh neya keseke ta cise kor aynu hosipi wa nukara ya ike ciamah naa cih naa isan ruwe an tanpe kusu oya cih ani teekoro anah siyupu=an nospa yahka eyaykoyaakus teh teekoro eramuwente cise oho ta hosipi manuy

以前義經はこの島に渡来して、アイヌの長の家で婿となった。何年か経ったある日、家の人がいない隙を狙ってアイヌの宝物を盗って、アイヌの船で海上をとてつもない速さで船を漕いでいった。その後、家の主人が帰って見ると宝物も船もなくなっていた。だから別の船で一生懸命に追いかけても追いつけずに、とても落胆して家に帰ってきたという。

エトコタ ヤイレ、シユボ タンモシリ、オホタ ヤユイケ アイヌ、ニシパ チセ、オツタ コホネクニ、ヤイカラ

昔は・義經の事・此の島に・渡來して・アイヌの酋長・家に居る・聟となつた

etoko ta yayre siiyupo tan mosiri ohta yayuyke? aynu nispa cise ohta kohne kuni yaykar

以前 に 文化 大兄 この 島 のところに 渡来する? 人 長者 家 のところに 婿である ように 変身する

以前義經はこの島に渡来して、アイヌの長の家で婿となった。

ヘンパアパー アンテ タンシネアント チセオルンウタラ イサマハチカンネ アイヌチアマハ ウフテ

數年・經て・或日の事・家人の事・透を狙い・アイヌの寶物を・取て

henpah paa an teh tan sine an to cise orun utara isam=ahci kanne aynu ciamah? uh teh

幾つか 年 ある て この 一つ ある 日 家 のところへ 家族 いない=私達が 人 宝物? 取る て

何年か経ったある日、家の人がいない隙を狙ってアイヌの宝物を盗って

アイヌチシシン オホテ アトイイカ アンベ、ネトン、ネカーネ エチボーテ

尤も速かの早き舟・來りて・海上・一瀉千里の勢ひで・漕ぎつけた

aynu cih sine? oho??? teh atuy ika anpene tunne kanne ecipo teh

人 船 一つ 来る? て 海 上 本当の しつつ 船に乗る て したら

アイヌの船で海上を本当の速さで船を漕いでいった

ネヤケ、セケタ チセコロアイヌ ホシビワ ヌカラヤイケ チアマハナー チシナー イサン、ルエアン

其後で・主人が・歸つて・見た處が・寶物が・船も・無くなつてゐた

neya keseke ta cise kor aynu hosipi wa nukara ayke ciamah? naa cih naa isan ruwe an

その 終い に 家 持つ 人 帰る て 見る ? 時 宝物? も 船 も ない

その後、家の主人が帰って見ると宝物も船もなくなっていた。

(「ヤイケ」は (-a)[y]ayke < a hike か)

タンベク、シユ オヤチシ、アニ テーコロアナハシユブアニ ノシバヤツカ

それだから・別の船で・一生懸命に・追跡したが

tanpe kusu oya cih ani teekoro anah? siyupu ani nospa yahka

それ だから 別の 船 持つ て とても しては? 一生懸命やる の状態で 追う しても

だから別の船で一生懸命に追いかけても

(anah < anak < an yakは強調か?)

エヤイコヤークシテ テーコロ、エラムウエンテ チセオホツタ ホシビマヌイ

力及ばずして・大いに怨を吞んで・家に居る・歸つて來たと言ふ話だ

eyaykoyaakus teh teekoro eramuwente cise oho ta hosipi manuy

力及ばない て とても 気分を悪くさせる 家 ところ に 帰る という

追いつけずに、とても落胆して家に帰ってきたという。

(eyaykoyaakus < e-yay-koyaykus 「~で」+「自分と」+「状況でできない」)

此の一說に寶物の中には書類があると言ふ傳說あり。

評 義經が逃走したる方向は何處の方面であるか、一說には滿洲方面と言われる、以上は北海道石狩より歸島せるアイヌヨーチシチと言ふ故老人の說なり。

尙著者はかつて北海道沙流に行きたる事あり、沙流郡平取に於て義經神社を建設してあり一日同社を酋長故ベンリ氏の案內にて參拜したる事あり。

参考文献

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E9%83%8E%E6%B2%BB

https://www.aa.tufs.ac.jp/~mmine/kiki_gen/murasaki/asai01.html

謝辞

TwitterやDiscord上に解読にお力添えいただけた@okokkoiturenさん、@hima_nandaneさん、@aomido_langさん方ほか、どうもありがとうございました。大変勉強になりました。