ミライ構想カレッジ in 小布施 Session1の様子

2024年10月18日~20日、小布施町にて、ミライ構想カレッジ in 小布施Session1が開催されました。大学生運営メンバーのこころの目線から、Session1についてや開催当日の様子をお伝えします!本プログラムの参加者や、ワークショップの設計に携わったメンバーへのインタビューコーナーもありますので、是非最後までお読みください!

ミライ構想カレッジ in 小布施とは?

住民参加型のまちづくりで知られる人口1万人のまち・長野県小布施町には、長年にわたって住民一人ひとりの欲しいミライを自分たちの手で形にしてきたまちづくりの歴史があります。

そんな小布施町をフィールドとし、「経済」「環境」「共同体」の三つをテーマに掲げ、東京大学とNTT東日本、そして次世代の人材とともに来るべき2050年の日本社会のミライを構想・創造していくカレッジです。

ミライ構想カレッジ in 小布施では、多種多様な専門家・実践者による「レクチャー」、ミライに向けた仮説を考え実験する「ラボ」、カレッジ全体で創発された知見やビジョンを統合し、私たちが欲しい2050年をグランドデザインとしてまとめていく「カンファレンス」の三つの要素から成り立っています。

この3つの要素を行ったり来たりしながら、2024年10月から2025年2月までの間で、実装に取り組んでいきます。

10月18日~20日に開催されたSession1では、小布施町についてのレクチャーの他、テーマ別のフィールドワークで町中のプレイヤーや様々な場所を訪れたり、自己(個人の学びや問い)を見つめ直す2時間のフリータイムがあったり、これから取り組みたい課題・問いについて議論したり・・・

さらに!特別ゲストとして、「社会的共通資本」を伝える活動を展開されている占部まりさん、近著「インフォーマル・パブリック・ライフ」が話題の飯田美樹さんをお迎えしました!お二人の講演やトークセッション、そして、「社会的共通資本」や「インフォーマル・パブリック・ライフ」のレンズから見た小布施町の姿について語るまちあるき等、コンテンツが盛りだくさんの三日間でした。

この記事では、Session1で私が特に注目した、占部さん・飯田さんのセッションと、テーマ別フィールドワーク、自己を見つめ直す2時間のフリータイムの3つについて、ご紹介します!

「社会的共通資本」と「インフォーマルパブリックライフ」と「小布施町」

まず初めに、占部さんと飯田さんのセッションでは、占部さんによる「社会的共通資本」と飯田さんによる「インフォーマル・パブリック・ライフ」に関するレクチャーを受け、その後、お二人と一緒に小布施町を歩き、お二人から見た小布施町の姿について語っていただきました。そしてこのセッションの最後に、レクチャーやまちあるきでのインプットを受けて、お二人を交えての対話の時間がありました。

~~~社会的共通資本とは~~~

「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置」のことである。

社会的共通資本には

大気、海洋、森林、河川、水、土壌などの「自然環境」

道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどの「社会的インフラストラクチャー」

教育、医療、司法、金融、文化などの「制度資本」

という3つのカテゴリーが含まれる。

(参考:https://ideasforgood.jp/glossary/social-common-capital/)

~~~インフォーマル・パブリック・ライフ~~~

気軽に行けて、予期せぬ誰かや何かに出会えるかもしれない場所。リラックスした雰囲気が特徴的。※文章一部変更

(参考:https://www.la-terrasse-de-cafe.com/)

「小布施町には、町の魅力やこれまでの取り組みを活かしつつも、さらに魅力的な町となる新たなものを創っていきたいと考えているプレイヤーが多いように思う。占部さんと飯田さんとのセッションでは、社会的共通資本とインフォーマル・パブリック・ライフの二つのフレームを通して小布施町を見た時に生まれてくる新たな視点から、参加者らがアイデアを得て今後にアクションに繋がれば良いなと思っていました。」

本セッションの設計に携わった運営メンバーの小宮山さんは、「小布施のこういうところが良いよね」だけではなく「小布施がこうなったら・こんな要素があれば、さらに良くなるよね」という気づきを得ることが狙いだったと語ります。

小宮山さん自身も実際に参加し、本セッションで特に印象に残っていることが二つあると述べました。

大学ではソーシャルビジネスを専攻。現在は長野県長野市、小布施町、山梨県甲府市、東京都などで『自ら想像し、創造する人を育てる学び・土壌づくり(教育事業)』、『対話や本を起点とした住民向けのワークショップ』、『学生と企業・自治体との共創プロジェクト』などの設計やファシリテーション、コーディネートを行う。小布施町では、小布施まちイノベーションHUBに所属し、『小布施まちの人事部』や『小布施キャンパス化構想』などを行っている。

「共生」の意識を生んだ二人の姿勢 ー生の声を聴く、地域に寄り添うー

「占部さんや飯田さんは、自身の研究に対して答えのようなものを出している中で、地域によって特性が違うことを理解し、町の人たちとの対話を通じて、自分の考えに地域の想いを重ねているように感じました。お二人の姿勢がとても印象的でした。」

小宮山さんは、お二人の「生の声を聞く」「地域に寄り添う」という姿勢が、場の雰囲気を大きく変えていったといいます。

また、占部さん・飯田さんとの対話やまちあるきの時間を通して、お二人のこの姿勢から影響を受けた参加者が多くいるように感じた、と続けて述べました。

「お二人の講演やまちあるきを経ての対話の時間では、参加者からアイデアがポンポン生まれてきて、「これやりましょう!!」というような雰囲気になると思っていましたが、実際は、いい意味でイメージしていた雰囲気と異なっていました。本セッションを経て、参加者からは、新たなアイデアに対して自分たちが良いと思ったとしても、まずは地域住民の思い・意見に耳を傾けるべきだ、という意見が多く、これには本当に驚かされました。」

占部さん・飯田さんのセッションを通して、参加者らは新たな気づき・学び、そしてアイデアが得られたように思いますが、それだけではなく、町内外の人が混ざりあうこの町で「共生」の意識が生まれたことが、最も大きな収穫だったように感じられました。

小宮山さんのお話を聴き、私は、この「共生」の意識が生まれたことは、ミライ構想カレッジ in 小布施ならではだと感じました。

本プログラムの16名の参加者のうち、5名は町民で、それ以外にも、小布施出身で現在は東京在住の方、過去に小布施に関わっていた方なども多く、様々な属性の参加者と、まちづくりや社会システムに精通するゲストが混じりあって議論する、本プログラム。

異なる背景を持った人々が集うミライ構想カレッジ in 小布施だからこそこのような学び・気づきがあったのだと思います。

フィールドワークでの気づきと学び

ミライ構想カレッジ in 小布施 Session 1 Day 2では、「経済」「環境」「共同体」の三つのテーマに分かれて、それぞれのテーマに紐づいた場所・人を訪れました。

★未来構想カレッジ in 小布施のテーマ等の詳細について知りたい方は、ミライ構想カレッジ in 小布施公式HPをご覧ください。(https://mirai-college-obuse.com/)

テーマ別フィールドワークについて、経済チームに所属する佐藤さんにインタビューしました。

~佐藤さんについて少しご紹介~

佐藤さんは、地域と農業の関係性や農業の実態・現状を知るため、これまで日本各地の農業・農家のインターンや農業を主とする地方活性化プログラムに参加するなど、農業において様々な経験をされてきた方です!

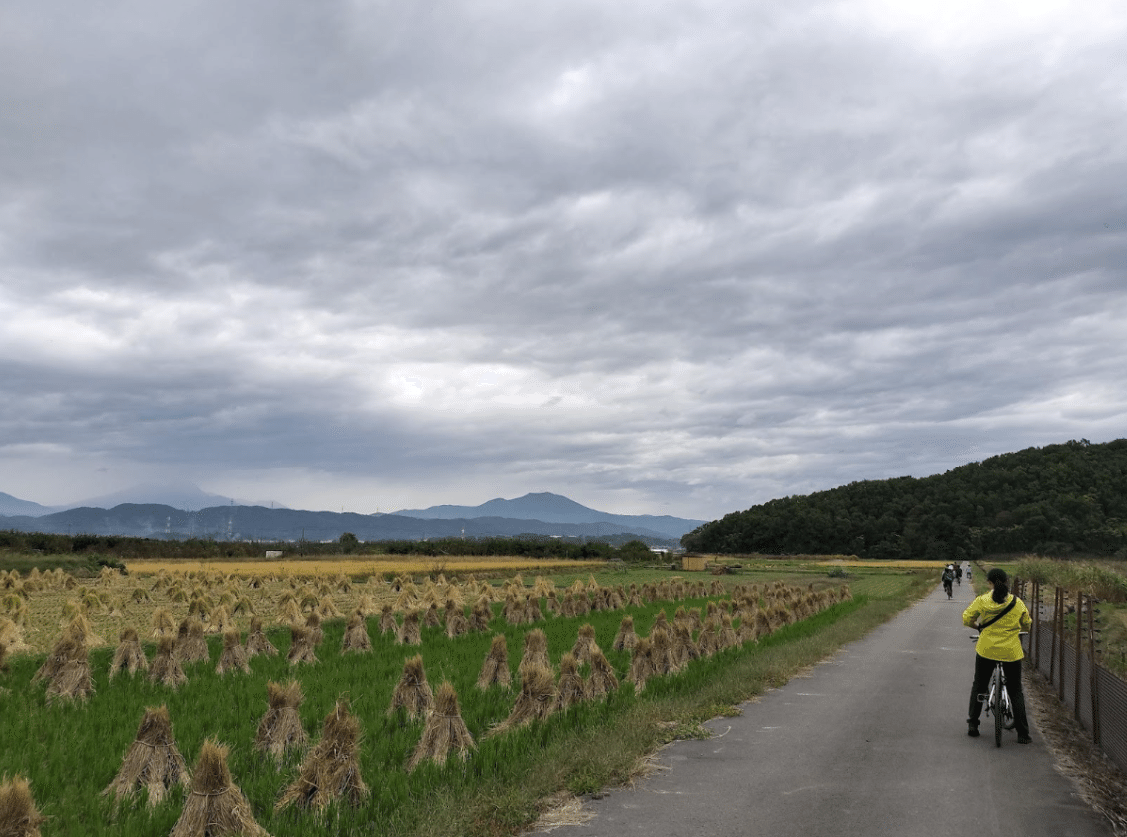

経済チームのフィールドワークでは、シャインマスカット農家を訪れて葡萄狩りをしたり、240年近く小布施で味噌を醸造する「穀平味噌醸造場」という味噌屋の蔵を見学したり、町の周縁部をサイクリングで巡ったりと、様々な体験コンテンツを楽しんだと、佐藤さんは話していました。

「経済テーマで農業とか見るんだ、と驚きました。」

「私は農業が専門です。今回このプログラムで所属している経済テーマでは、農業的分野は少ないのかなと思っていましたが、最初にシャインマスカット農家さんを訪れて葡萄の木の下で昼食を食べながら、農家さんの話を聞きました。今まで参加していたプログラムは、農業を主とした地域活性化プログラムで、頭の中は農業でいっぱいでした。このプログラムでは農業から一旦離れて参加してみようと思ったら、経済の観点から農業を考える機会になり、地域と農業の繋がりを再認識できました。」

また、味噌蔵見学時の味噌屋の社長のお話の中で、佐藤さんが印象に残っている言葉があったと話していました。

「来るもの拒まず、という社長の言葉が印象的でした。」

「穀平味噌の本店の横にたけさんラーメンという味噌ラーメン屋があって、そこの味噌は、穀平味噌さんが醸造した味噌を使ってると聞きました。ラーメン屋の店主に味噌ラーメン屋を始めるので味噌つくってくださいと依頼されて、ただただ味噌を提供するのではなく、本当にラーメンに合う味噌を開発するという話が面白かったです。」

味噌蔵見学の後、町の中心から少し離れた田園風景が広がる農村部へサイクリングに行ったそうです。

サイクリング中に訪れた岩松院では、小布施町を訪れている観光客の多さに驚いたと話していました。

「人の流れはすごいなと感じました。そこに行くためにみんなどうやって来てるんだろうと思って見てみると、ほとんどの観光客は車で来ていて、一部の方々はタクシーで来ていました。天井絵についてのガイド説明のスケジュールがあったのですが、全部満席で、こんなに人いたんだこの町!って驚きました。(笑)」

サイクリングに関して色々と話を伺っていると、農業を専門とする佐藤さんならではの視点から見た小布施町の農地の特徴について語ってくださいました。

「サイクリングしていると、稲の藁を立てて乾燥させてたり、長野らしい風景が沢山見られました。また、その風景がパンフレットの表紙等に宣伝材料として用いられていて、有名なのかなと思いました。」

「農業は65歳以上が平均なんですけど、果樹農家は比較的若くて、40代とか50代とかなんです。自分の経験上、農業系で最先端な取組みをしているのは若い農家の方が多い印象で、小布施は果樹園が多いし、実際にフィールドワークで訪問したシャインマスカット農家さんも20代の方だったので、今後果樹農家が町の経済を活性化させる可能性があるのではないかなと思いました。」

人も車も少ない走りやすい道で田園風景を見ながらのサイクリングは、純粋に楽しくて気持ちが良かったと、佐藤さんやその他の参加者は話していました。

町を知り、人を知る

Session 1では、銘々に時間を過ごす2時間の「自己と向き合う時間」がありました。特に2時間のミッション等は設けず、Day 1~Day 2でインプットしたことを整理するも良し、行きたかった店に行くも良し、ぼーっと過ごすも良し、文字通りの自由な時間です。

この2時間で佐藤さんはどんなことをしたのか聞いてみました。

「2時間の自由時間と聞き、とにかく小布施の食を堪能しようと思ってたんですけど、会場を出てすぐにおばあちゃんがいて、これは住民に話を聞くチャンスだと思って話しかけてみました。」

「自分は東京から来たんです、と自己紹介して早々、こんな町なにもないよって言われちゃって、マイナスな意見しかなくって(笑)その後、このプログラムに参加している町民の方と意見交換してると、地元の人はこの町に対してマイナスなイメージ持ってる人が多い傾向にあるかも知れないねって話をしました。」

そのおばあちゃんと話した後、佐藤さんは、Session 1中の宿泊先のゲストハウスに立ち寄り、ゲストハウスの管理人の方と、小布施町や農業についてお話をしたそうです。

「管理人さんとは、農業や味噌の話をしました。その管理人さんは、自分で味噌をつくっているらしく、味噌づくりワークショップをそのゲストハウスで開いているという話を聞き、食に興味がある人のコミュニティの場所の一つにもなっているんだと思いました。」

「あと、小布施町と関わりがある人・あった人たちが、小布施に戻って来た時に集まる一つの場所になっているんだなと、管理人さんの話を聞いていて思いました。」

その後、町のケーキ屋さんに行ってお菓子やケーキを買ったらしく、そこのイートインスペースで地元の学生達が楽しそうに会話していて、そのケーキ屋さんも一つの交流の場所になっているんだと感じたそうです。

その他にも、佐藤さんは、フィールドワーク中に訪れた味噌屋さんにもう一度行き、農業の観点でその味噌屋が取り組んできた話を聞いたり、お味噌を買ったりして時間を過ごしたそうです。

この2時間の自由時間は、佐藤さんにとって、Day 1でのインプットを自分の中で一旦整理するという意味でも必要な時間だったと話していました。また、この2時間は、地元の人と対話ができた点と観光客目線になれた点で有意義な時間となったと述べていました。レクチャーやまちあるきでは、「言われてみればそうだな」と全部受け身だったけれど、この2時間で自分で町を巡って、自ら発見したことが沢山あったと言っていました

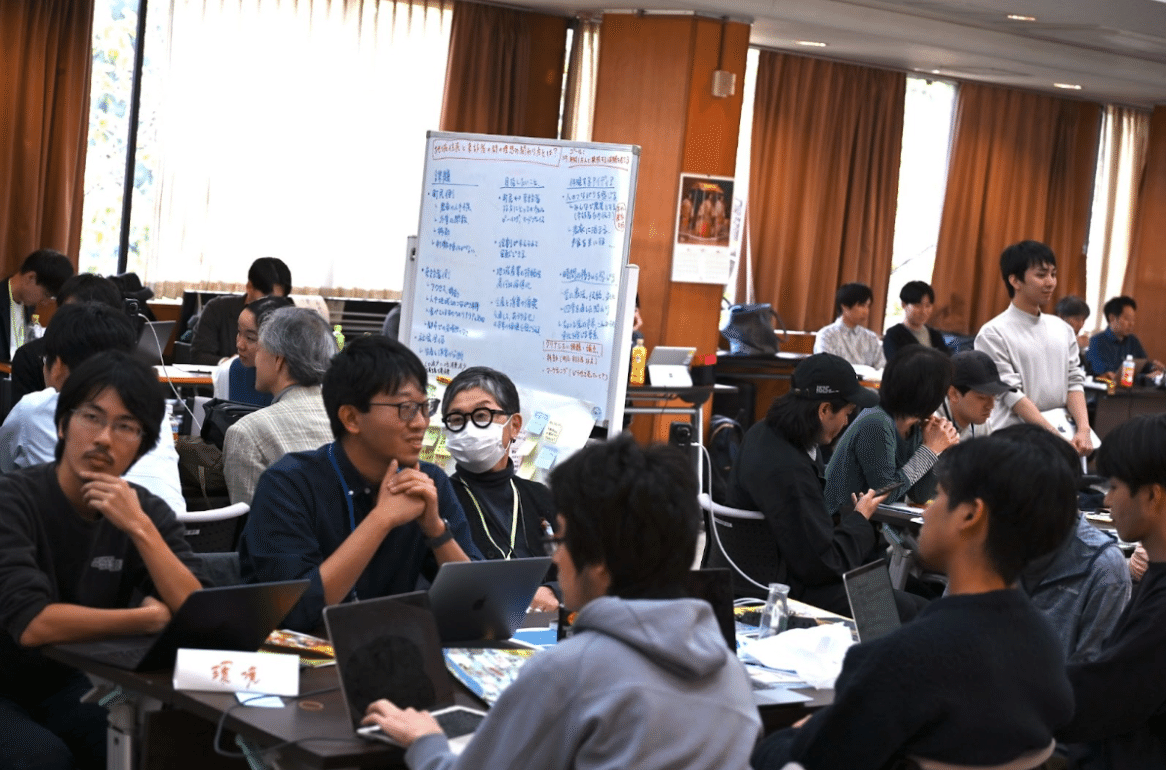

Session1の最後には、この三日間を振り返り、各テーマでこれから取り組む「問い」や「課題」について議論しました。

そして、全体発表の場では、経済、環境、共同体の各テーマが、三日間を通じてどんなことを経験し、学び、感じ、そして今どんなことを考えているのか、語っていました。

語り足りなかったのか、Session 1のプログラム終了後もチームメンバーで1時間以上熱く議論していたチームも見受けられました。

終わりに

人口一万人の町に、様々なバックグラウンドを持つ参加者の方々が集い、ミライを構想・創造するミライ構想カレッジ in 小布施。

まだ始まったばかりですが、参加者の皆さんや運営の私自身も、既に多くの学びや気づきを得ています。

ミライ構想カレッジ in 小布施 Session 2は東京での開催です。ゲストに中島弘貴さんを迎え、2050年のミライに向けて何と向き合い、何を為すべきかを考えます。

今後、参加者らによって繰り広げられるミライ構想に、乞うご期待!