息の音を変える具体的な方法について

一つ目の記事で書いた内容に関して、沢山の方から反響を頂きました。

中には「社会人になってからも楽器を続けていたが、今までできなかったことができるようになった」など嬉しい感想もある反面、「どうやって息の音を変えるのかがわからない」といったご意見も多数ありました。

そこで、今回は息の音をコントロールする具体的な方法について説明します。

喉の奥、口から遠ければ遠いほど良い

【具体的にどの筋肉を使うのか】に関してはまだ調査中なので明言はできませんが、【喉の奥の方、口から遠ければ遠いほど良い】と思ってもらえればうまくいくと思います。

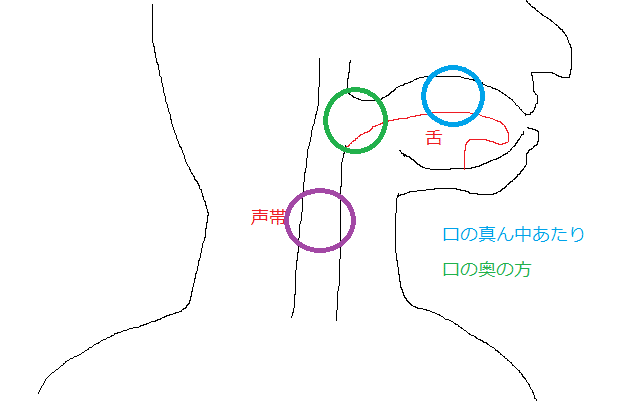

上の図で言うと声帯の近くの状態を変化させて、【喉が狭くなると高い音が出やすくなる】【喉が広くなると低い音が出やすくなる】といった具合です。

~~~~~~~2024/11/30 補足~~~~~~~

その後の研究で判明した、息の音はエッジトーン(のようなもの)ではないかという仮説について下記の記事で解説しています。

こちらの記事で【息の音を変える具体的な方法】に関して解説しているので是非ご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

その他、気を付けた方がよい点に関して補足しておきます。

口の状態(アンブシュア)はなるべく動かないように

顎を手前に引くと息の音が高くなりやすいですが、その状態で楽器を吹くとアンブシュアが大きく崩れてしまい吹きにくくなります。

【息の音が高くなる感じ】を掴むために一時的に顎を手前に引いてみるのはよいですが、最終的には【なるべく口の状態を変えないで息の音を変えられる】方法を見つけてください。

喉の奥以外はなるべく広く

高い音を出すこつとして【口の中を狭く】【息を細く】と説明する場合がありますが、狭くするのはあくまでも喉の奥(上の図の紫の丸のあたり)だけです。

それよりも口に近い側はなるべく広く保ちましょう。

もちろん、音色を暗くするためにあえて口の中(上の図の水色の丸のあたり)を狭くする場合はありますが、【高い音を出すために】口の中を狭くする必要はありません。

【補足】

ただし、アンブシュアの状態によっては【口の中(水色の丸のあたり)】を広げると音が出にくい場合もあるようです。

その場合は以下のどちらか好きな方を選択してください。

①今のアンブシュアのまま口の中をほどよい(吹きやすい)広さにして吹く

②口の中を広げた状態で吹けるようにアンブシュアを変える

口の中を広くした方が【響きの豊かな音】が出やすく【より高い音】も出しやすい印象がありますが、アンブシュアを変えるのは簡単ではないので無理に変える必要は無いと思います。

以上、息の音を変えるための具体的な方法に関してでした。

金管楽器奏者のみなさん、是非試してみてください。