連載日本史219 第一次世界大戦(3)

大戦後のパリ講和会議で民族自決の原則が提唱されたことは、植民地の独立運動を刺激した。1919年3月、日本支配下の朝鮮で「独立万歳」を叫ぶ大規模なデモが起こり、全土に拡大する。三・一独立運動である。総督府は当初は弾圧をもって臨み、水原郡の堤岩里では日本軍が村民の多くを虐殺するという事件も起こったが、200万人にも及ぶ運動の広がりに抗しきれず、それまでの武断政治を文治政治に軌道修正した。憲兵制度を廃止し、ハングルの新聞を一部許可し、朝鮮人の官吏登用の道を開くなど、懐柔策に転じたのである。一方で総督府は翌年から産米増殖計画を実施し、朝鮮内の米の増産と日本への移出を推進したため、朝鮮は慢性的な食糧不足に陥った。

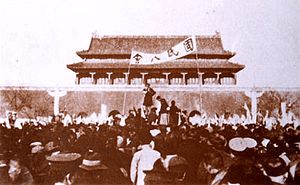

中国では、ベルサイユ条約調印拒否・日本の21ヶ条要求破棄・青島返還などを掲げた五・四運動が起こり、日本製品の不買運動や反日デモが拡大した。大戦後の国際秩序であるベルサイユ体制は、欧州での民族自決を認めながらアジアの植民地については列強の既得権を容認するという、ダブルスタンダードの側面を持っていたのだ。

ベルサイユ体制と並んで、大戦後の国際秩序の基調となったのは、1921年から22年にかけて行われたワシントン会議で結ばれた諸条約に基づくワシントン体制である。太平洋諸島における日・米・英・仏の相互尊重、中国の主権・領土の尊重と商業上の機会均等、主力艦・航空母艦の保有量を制限した海軍軍縮、山東省権益の中国への返還と青島からの日本軍撤兵など、大戦での甚大な被害の反省をふまえて、国際協調と軍縮の方向性を打ち出した新体制であった。これにより、日英同盟や石井・ランシング協定などの大戦前に結ばれた同盟・協定は破棄され、日本はワシントン会議全権委員で後に外相となった幣原喜重郎による協調外交路線を進めていくことになるのである。

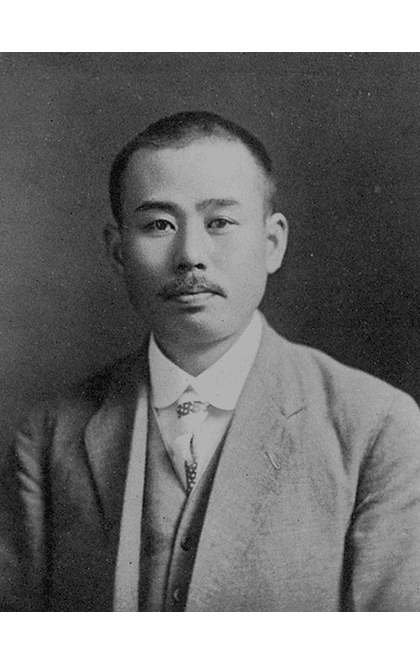

日本の帝国主義的植民地政策を批判する声も、一部ではあるが、大戦中から既に上がっていた。「東洋経済新報」の記者であった石橋湛山は、日本軍の青島占領直後に発表された社説で、朝鮮を含めた全ての植民地の放棄と軍備の撤廃を堂々と主張している。また、三・一独立運動に際して、美術研究家の柳宗悦は新聞紙上で、「反抗する彼らよりも一層愚かなのは圧迫する我々である」と述べて、日本の朝鮮政策を批判した。こうした声がもっと広がっていれば、その後の歴史も少しは変わっていたかもしれない。