連載中国史52 中華民国(2)

袁世凱の死後、各地の軍閥による主導権争いは激しさを増した。抗争の中心となったのは、馮国章の率いる直隷派と、段祺瑞の率いる安徽派である。直隷派を欧米諸国、安徽派を日本が支援し、軍閥抗争は列強の代理戦争さながらの様相を呈した。一方、知識人の間では、白話運動と呼ばれる文学革命が起こった。これは言文一致による新たな表現活動を通じて広く人々の精神の変革を目指すもので、運動の提唱者である胡適や雑誌「新青年」を創刊した陳独秀、そして「狂人日記」や「阿Q正伝」を著して人間の内面に潜む封建制や奴隷根性を痛烈に批判した魯迅らが中心となった。ひとりひとりの精神の自己変革のないところに真の革命はあり得ないという認識が、運動の根底にあったと思われる。

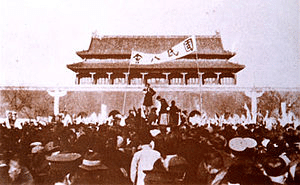

1919年、第一次大戦後のパリ講和会議において日本の対華21ヶ条が追認されると、5月4日、約3000名の北京大学生たちが天安門広場で抗議のデモを行った。いわゆる五・四運動である。抗議運動は全国に広がり、北京の軍閥政府は講和条約の調印を拒否せざるを得なかった。同じ年、孫文らは中国革命党を中国国民党へと改組。上海を拠点に、三民主義を基本理念とした新国家建設を目指した。一方、陳独秀らも1921年に上海で中国共産党を結成。1924年には軍閥支配に対抗して第一次国共合作が成立した。

孫文死後の1925年、上海で日本資本の紡績工場におけるストライキ弾圧と中国人労働者射殺事件に端を発した五・三〇運動は、反軍閥・反帝国主義運動となって広がった。7月には孫文の後継者である汪兆銘が広州国民政府を樹立。翌年には長江一帯に勢力を広げ、武漢政府と呼ばれるようになった。一方、北京では直隷派・安徽派の軍閥抗争を抑えて日本の支援を得た奉天派軍閥のリーダー張作霖が実権を握っていた。ここに北の軍閥政権と南の国民政府、ふたつの「中華民国」が並び立ったのである。

1926年、中国国民党の蒋介石を総司令官とする国民革命軍が、軍閥政府打倒を目指して北伐を開始する。蒋介石の背後には、上海を拠点とした浙江財閥の宋家がいた。宋家の三姉妹は、長女が財閥の御曹司に嫁ぎ、次女が孫文、三女が蒋介石と結婚し、国民政府の中枢に深く関わっていたのである。英米からの支援も受けていた蒋介石は、ソ連の支援を受けた共産党の台頭を危険視し、1927年、共産党を弾圧する上海クーデタを起こし、共産党を排除して武漢政府を統合し、南京国民政府を樹立した。辛亥革命から15年、中華民国は北方軍閥政権、南京国民政府、共産党の三つ巴の争いとなり、ますます混迷を深めていくのであった。