奴隷制とブラジル・日本移民

国連・奴隷制度廃止国際デー(12月2日)を前にまとめます。「奴隷制はあまり関係がない遠い話」と思っていましたが意外と身近でした。

搾取されないために。

知っておいて損は無い話です。

◇◆◇

1888年のブラジルを最後に

奴隷制は違法となりました。

Image:Hồ Ngọc Hải on unsplash

なぜ奴隷制は違法になったのでしょうか?

「人間の良心が許さなかった」

「自由な社会を実現するため」

現在のわれわれが共有する人権感覚。

しかし単なる後付けかもしれません。

Image:Markus Spiske on unsplash

奴隷制が廃止された理由とは?

きっかけはインフレが進んだ19世紀初頭

英国資本家たちの闘争。

労働者の賃上げ要求に悩んだ工場経営者

VS

植民地のサトウキビ農園経営者(奴隷主)

Image:Robert Anderson on unsplash

「砂糖の値段を下げたい」

工場経営者たちが議会に対してロビー活動。

それが功を奏し、英国の奴隷制は廃止に。

Image:Shot by Cerqueira on unsplash

1822年ブラジルはポルトガルから独立し

英国に従属する国となりました。

修道院も奴隷を使役するほど

奴隷制に依存していたブラジル。

Image:ElevenPhotographs on unsplash

単に奴隷制をやめようという世界的な風潮

はありました。

が同時に経済的な理由も。

「奴隷を使うよりも移民を雇用するほうが

生産性が高いという認識」

(増田2000. pp.294-295)

1888年、ブラジルの奴隷制は廃止されました。

Image:Anastasiia Chepinska on unsplash

奴隷が去り労働力が不足したプランテーション。補ったのは日本などからの「出稼ぎ民」でした。

「とにかく労働者がほしい」サンパウロ州は

日本からの渡航費を半分負担したほどです。

ブラジルを「舞楽而留(楽しく舞い留まる)」「コーヒーは金を稼げる」と喧伝した起業家。

【モデルケース】

一日の収入目安(一人当たり):

1円20銭〜1円50銭

内訳:

コーヒー袋1つ(約50リットル)の労賃が30銭。一人で一日平均5-6袋の収穫見込み。

生活費が30銭。

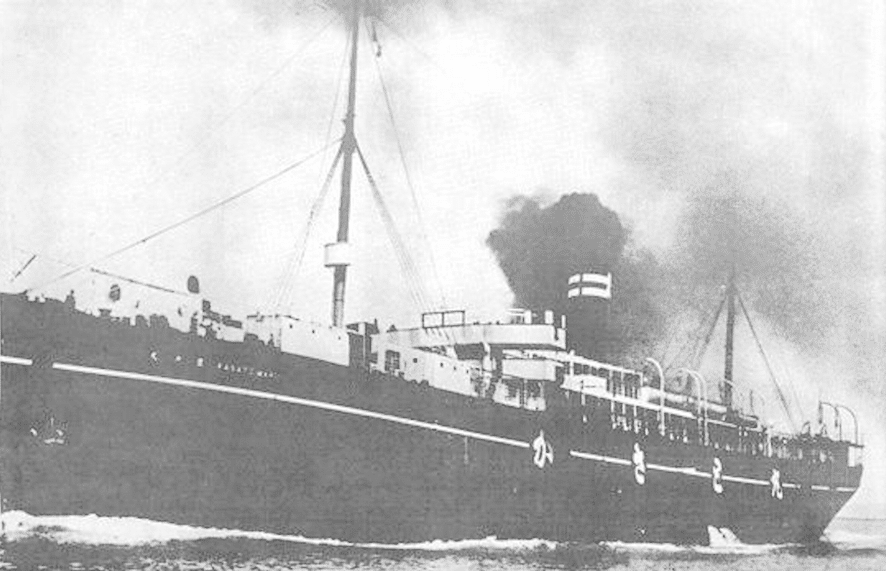

Image:Wikipedia

1908年、781人の契約労働移民が渡伯。

多くは数年だけ滞在するつもりだったそう。

大人一人あたりの渡航費用は約130円でした。

1円:現在の約4,000円

(基準:小学校教員の初任給50円)

Image:Markus Spiske on unsplash

Image:Masaaki Komori on unsplash

はたして投資は回収できたのでしょうか?

「借金はかさむ一方」

奴隷のような厳しい住環境に過酷な労働。

コーヒー価格の不況。異なる風土。不作。

過剰供給による薄利。日用品の法外な価格

(搾取の構造:販売元は農場主の関係者)

Image:Hennie Stander on unsplash

複合的な理由から農場を後にする日本人

後を絶ちませんでした。

とはいえ

「稼がず日本に帰るわけにいかない」

コーヒー農場

→鉄道敷設の作業員

→スモールビジネス

◇◆◇

ブラジルに日本人が渡った約80年後

ブラジルから日本への「移民」が起こりました。

【在日ブラジル国籍者数】

1990年 → 2007年

56,429 名 → 316,967 名

物価高なのに所得が増えないブラジル。

「日本にデカセギ、ブラジルで起業(進学)」

◇◆◇

デカセギから30年目、2020年。

【在日ブラジル国籍者数】

2020年12月末 208,538 名

「今さらブラジルには帰れない」という人たち

◇◆◇

今から約200年前

賃上げを嫌った起業家たちが

奴隷制を廃止に追いやりました。

「油や小麦粉の値段が上がった」

物価が上がっても所得は増えない現代日本。

我々が歴史から学べることは何でしょうか?

▼参考文献

増田義郎・編著『ラテン・アメリカ史 II』山川出版社, 2000.

丸山浩明・編著『ブラジル日本移民百年の軌跡』明石書店, 2010.

国立国会図書館「ブラジル移民の100年」

(おわり)

表紙:Tim Mossholder on unsplash

リオのガイドします✋

▼DMお待ちしています(Instagram or Twitter)