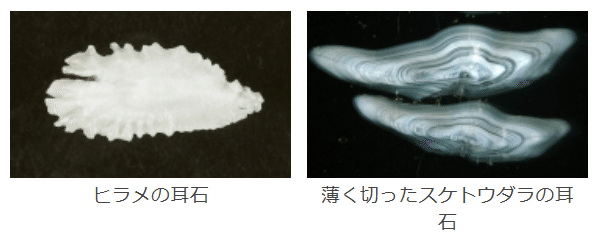

Fisheries science goro 水産知識11魚を調査する際のサンプリングに使われる耳石

おはようございます。もう仕事納めの方もいるのではないでしょうか?

世の中は9連休ということでその間にも社会を支えて働く労働者の方々に感謝ですね!

本日は久しぶりのFsg テーマは「魚のサンプリングに使用される耳石」について

耳石は魚種によって形や大きさが違うので、耳石から魚種が特定できる場合もある。

水温等の変化に応じて日輪の間隔が変わるため、年輪のようなものが形成されることがあり、年齢推定などに利用される。

上記のように魚は直接触ってしまうとすぐ死んでしまうものもいるため、サンプリングなどの調査にはこの「耳石」という魚の体部に存在する炭酸カルシウムの結晶を使う手法などがあります。

魚も人間と同様 体の中の器官に年齢や成熟度合を測ることができるという好例だと思います。

そのため、医学と水産学はタッグを組めばものすごい進歩があることは歴史が証明しています。(ウッズホール海洋研究所というノーベル賞を多数輩出する研究機関がアメリカにはあります。)

なのでイノベーションというのは融合して生まれると思っています。

まだまだ未知の世界が広がっていますね・・・