感じる学びからはじまった、あたらしい教育のかたち

先日、「感じる学びからはじめる、あたらしい教育のかたち」

というイベントを企画しました。

慶應義塾大学で観想教育のシンポジウムに行ったことがきっかけで、

「観想教育について体験&対話するイベントやりたいな~」

と思っていたところ、

流れとタイミングが合い、対話のプロフェッショナルであるカズさん(中村一浩さん)とご一緒させていただけることに!!(カズさんの書籍⇩)

互いに英国シューマッハ・カレッジへ教育視察に行った同志でもあり、

カズさんの対話塾に参加させていただいたご縁でもありました。

個人的に今月いちばん楽しみにしていたイベントで、

わたし自身もたくさん気付きがあった時間でした。

この感覚を出来る限りの言葉で真空パックにして残しておきたい意欲が湧いたので、久しぶりに筆をとっています。

教育の歴史から、存在へのいくつもの奇跡とつながりの結晶であることを体感した

このブログ(note)を読んでくださっている方はご承知だと思いますが、わたしは2023年に英国のちいさな大学院大学シューマッハ・カレッジに教育視察に行ったことで、

理想とする学び舎がイギリスのちいさな街で実現していることにいたく感動し、帰国後はシューマッハ・カレッジでの体験を日本でも再現すべく様々な場をひらいてきました。

シューマッハ・カレッジの教育法であるhead,heart,handを重視し、

画一的な知識の詰め込みではなく、心の教育、対話、自己表現を重視した場づくりを大事にしてきました。

そんなわたしですが、今回のイベントをきっかけにはたと気付きました。

「画一的な詰め込みスタイルの教育ではなく、心や自己表現を重視した教育スタイルを大事にするって言うわりに、その逆にある現行の教育システムがなぜ生まれたのかという背景をあまり知らないのではないか?

そもそも、現行の教育システムって、どのように出来たんだろう・・・」

シューマッハ・カレッジでは、「システム思考(※)」の授業もあり、

対象が何で出来ているか、だけではなく、どのように出来ているかを知る視点も大切にと言われていたのに、わたしは教育システムにおける歴史や成り立ちを知らないではないか!!!

とズドーンとわたしがやるべき課題がふってきたので、日本の教育の起源と、どのような変遷を歩んで現在に至ったのかをがっつり時間をとって調べてみることにしました。

※システム思考とは

システム思考は、原因と結果を一対一の関係で見るのではなく、相互のつながりに着目する「木を見て森も見る」という考え方です。システム思考では、大局の流れを観ること、つながりを含む全体像を観ること、根本を観ることによって、複雑なシステムにおいてもより本質的で持続的に成果を創り出すことを意図します。

結論、今回、現在の教育システムの起源やこれまでの変遷を調べ味わうことができて、めちゃくちゃ良かったです。

それは過去の人たちから今につながれた願いや愛を受け取るプロセスでもありました。

note読者のみなさんともこの感動をわかちあいたいので当日の資料の概略と日本の教育システムの変遷をご紹介しますね。当日参加できなかったけれど興味があるよって方はぜひご一読ください。

(興味ない人はすっ飛ばしてください!)

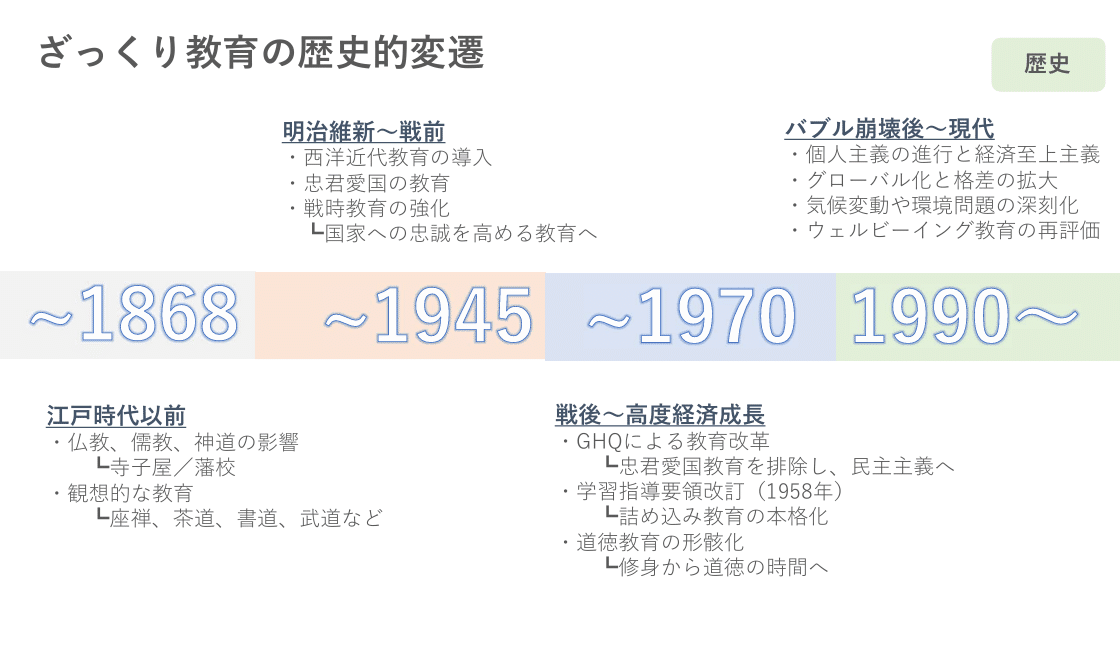

今回はざっくりと4つの時代にわけて社会的な背景と、ポイントとなる教育のシステムのターニングポイントと変遷をたどりました。

江戸時代以前は、教育は、仏教や儒教などを基盤とした官吏などの特権階級のためのものでした。この頃には茶道や座禅、俳句文化などを通じて内面の成長および私的な表現活動も満たされていました。江戸時代には庶民の子どもへの読み書きの普及を推し進めるべく、寺子屋なども登場します。が、依然として身分によって教育内容が異なる、というのが実情でした。

1868年の明治維新を経て西洋技術の到来などを通じて、日本は諸外国からの植民地化の脅威に晒されます。そこで発布されたのが「教育勅語」。教育に関する天皇からの命令です。内容は、親孝行や国家への忠誠を誓うものでした。(勅語には、「お国のために命を捧げよ」とも記載がありました)

社会的な背景を鑑みるとよくわかるのですが、教育勅語は日本を外圧から守るための国家アイデンティティの形成戦略でもありました。

そして二度の世界大戦が勃発。日本は無条件降伏、敗戦を余儀なくされます。当時戦勝国も痛手を負い人員、経済的にもボロボロだったという状況もあいまって日本の植民地化は免れましたが、GHQ主導のもと日本の戦後処理が進みました。

戦後の教育改革では、「日本の教育勅語が軍国主義を招き、戦争を長期化させた」と批判を受け、教育勅語は廃止されました。代わりに、「民主主義」「個人の尊重」を重視した教育方針が掲げられ、「教育は人格の完成を目指す」と規定されました。

(日曜劇場「御上先生」で話題にあがった教科書検定が開始されたのもこの頃です。)

戦後の高度経済成長期には、戦後の焼野原からの復興を国一丸となって目指します。個人的な仮説ですが、この経済成長期の復興を支えたのもまた、教育勅語によって高められた愛国精神の影響があったのではないか、と思うとすべての出来事はつながっていて意味があるな、と感じます。

日本がサッカーやオリンピックなどの団体戦で活躍する背景には、国家としてのワンチームを支えてきたDNAが受け継がれている、という側面もあるかもしれません。

高度経済成長期には、詰め込み教育も本格化し、日本は製造業を中心に経済復興を遂げ、一時は「ジャパン アズ ナンバーワン」と言われるまでとなりました。

しかしバブルは長続きせず1990年以降、バブル崩壊を迎え経済低迷期に突入します。バブル崩壊後、詰め込み教育の反動で、「ゆとり教育」が導入されました。わたしも小学校の途中から授業が少なくなり、ブルマがショートパンツになり、振り返るとあの頃の教育界隈に様々なゆらぎがあったのかもしれません。

そして現在は、インターネットの普及により世界中とつながれるようになった結果、気候変動やSDGsが意識され、グローバル教育が注目されるようになりました。

不登校児も年々増加し、これまでの教育システムは限界だ、という意識も高まっています。あたらしい教育方法に移行しようと探究学習やSTEAM教育、ALなどの実践も取り組まれています。

・・・・ふう。(深呼吸)

ざっとですが以上が今回わたしが調べた教育の歴史的変遷(超ざっくりver)です。

いかがだったでしょうか。これだけでも、教育が社会情勢と密接にかかわりながら変化していることがわかりますよね。

わたし今回、教育の変遷や社会背景を知ることができて、本当によかったなあと感じたんですよね。

シューマッハ・カレッジに行って、日本でも場づくりをするようになって、

どこかで既存の教育システムを批判している自分がいたんです。

人間を資源としてみなすような、機械的で画一的な現行の教育システムはダメだ、って。

でもそれって、いま思えば、日本で育ち、日本の教育を受けて育ったわたし自身を否定することでもありました。

もちろん、批判的思考としての立場、意見があってもいいとは思います。

でも、こうやって歴史を遡って変遷を辿るとわたしの中に過去~現在までの社会や、人々に対する「感謝」と「リスペクト」の気持ちが泉のごとく溢れました。

そしてわたしもまたそのイチブであるという感覚に浸ることができました。

ぜんぶきっと意味があってやってきたことだし、

おそらく過去に教育に関わった誰もに、悪意はないんだろうなって。(結果的に批判されることはあるにせよね)

むしろ誰もがその時々の最善を尽くしていた。

だから起こることには意味があったし、ぜんぶ、つながっている。

今あることの奇跡のような輝きを再発見する感覚があったんですよね。

(そしてこれは、シューマッハ・カレッジでも体感しました。今思えば今回は教育におけるDeep Time Walk(※)をしたんだなと気付きました。)

※ディープ・タイム・ウォーク(Deep Time Walk)とは、地球の46億年の歴史を4.6kmのウォーキングコースで体感するプログラムです。英国シューマッハ・カレッジで開発されました。

そりゃあ今の価値観からしたら、ぎょっとするような命令や子どもへの関わり方があったとは思うけれど。それも含んで、当時は最善だと思っての選択だったんじゃないかって感じたんですよね。

そうそう、最近友人に勧められて「小学校~それはちいさな社会」というドキュメンタリー映画を観てきたのですが、その時に感じた感情とちょっと近い感覚。

「それ、やりすぎじゃない?」と思うような関わりはゼロじゃない。でも、それをも含んで、必ず願いがあるし、想いがあるんだなということを感じる映画でした。

(その関わりが正しいかどうか、という視点ではなくね)

核保有国を2年半かけて、無一文で巡礼したシューマッハ・カレッジの創立者であるサティシュは、その経験をもって「すべては、愛」だと言います。

わたしは「愛」というワードが抽象的であまりしっくり来ていなかったのですが、今回教育の歴史を学んだことでその感覚につながれたような感じがしています。

感謝が湧くのは、あるものがあると心から感じられたとき。

どんな過去も含めて、あるがままを受け取ったとき。

過去のすべての出来事がすべて自分につながり、今があると肯定したときに溢れてくる感情でもあります。

対話の時間に参加者の1人で現役大学生のMちゃんが、こんなことを言ってくれました。

「教育の歴史を今回学んだことで、自分は無力感を感じていたんだけど、希望が見えて安心した感じがした。そっか、これでいいんだって。これまでもなるようになってきたのなら、これからもなるようになっていくんだと気付いた。」

起きることはちゃんと意味があって起きる。

その大きな流れに委ねたらいいんだよね、という感覚は、今この瞬間に在ることを感じさせてくれるのかもしれないですね。

感じる世界はひとつながり

今回のガイド役、カズさんから『ホリスティックな学び』についてこんな説明がありました。

「ホリスティックって全体性って意味なんだけど。全体って、分けることができないし、言葉にできないんだよね。分かつことができないから全体なのであって。感じることでしか、わからないのが全体性。だから、シューマッハ・カレッジの学びは感じる体験が多いんだよね。」

わたし、『ホリスティックな教育』をいつもうまく言葉にできなくて困っていたので、この説明がとっても粋だわ!と目を見張りました(笑)

そしてメインテーマは、『感じる学び』。

ということで、ランチ後はみんなで明治神宮~竹下通りを歩きにでかけました。わたし1人だったら、日曜日の竹下通りにわざわざ行こうというアイデアが無かったので、新鮮なチョイスでした。

カズさんは言います。

「竹下通りも、明治神宮の森も、住宅街も、ぜんぶ自然だからね~」

そう、何かを区別して分けるのはいつだってわたしたちの思考。みんな同じ原子から生まれており、大地という視点では全部つながっている。

どこに意識を置くかでこんなにも世界の見え方感じ方は変わるんだよなあとハッとさせられました。

街歩きはの最初は、東郷神社の御神木からはじまりました。午前中に「統合」の話をしたばかりで「東郷神社」。なんだかシンクロニシティを感じて御神木が「統合の木」に見えてくるから人間の認知って面白い。そしてわたしの思考回路は単純だなと感じます(笑)

ゆったりと感覚をひらきながら街を歩き、今度は注目の竹下通りへ。

日曜日の竹下通り。思った以上の

人、人、人。

「人も車もみんな動物だと思ってみて~。はぐれてもいいから、自分のペースで歩いてきてね」

人混みが嫌いで、普段だったら絶対に避けて選ばない竹下通り。

電車や人混みに出くわすと、自分の中の内なるムスカ(某ジブリキャラ)が登場して「はっはっは~、人が〇〇のようだ~!!」とサイコパス化するのですが(笑)、今回は不思議なくらい平穏でした。

「サモエドカフェ」「ピッグカフェ」など動物カフェが目白推しで謎にカワウソが人の肩に乗っていたかと思えば甘ったるいクレープの匂いが充満し、多様な言語が行き交う竹下通りはまさにカオスでしたが、カオスに平穏な存在としている感覚が、わたしの中で新しい感覚に出逢った時間でした。

一時、行き交う人に勢いよくぶつかられたときには、バウンダリーを侵害された感覚で不快を感じた瞬間もありました。それでも行き交う人を同じ動物だと意識してぼーっと歩くだけでこんなにも感覚が違うのか、というのは驚きでした。

もっと疲弊するかな、と思ったけれど意外とすっと竹下通りを通り抜け、明治神宮へ。

それでも鳥居の前につくと、ふーっと一息ついた自分に気が付きました。

すこし木々の中に入るだけでスッとする葉の香り。気が調う冷たい空気、木々の下ではしっとりとした湿度。

大地に横たわる枯葉は手ですくって嗅いでみるとウッディな天然のアロマでした。

ふかふかの落ち葉の音を踏み鳴らしながら、ぼーっと木々の隙間から見える空を眺めるだけで、変性意識に誘われるような、ジブリの世界に迷い込んだんじゃないかという半ば夢のような感覚に。

竹下通り~明治神宮の森歩きを通じて、自然は切り分けられない感覚をたっぷりと味わいました。

そして、シューマッハ・カレッジでサティシュが言っていたことの言葉を思い出しました。

人間と自然の間に隔たりはない。

人間は土から生まれた倫理的な存在だ。

人間は木々や鳥や動物や川や山や丘と同じように自然なのだ。

私たちが自然に対して何をするかよりも、私たちが自然であることを理解した瞬間に、私たちは成熟する。

竹下通りも、明治神宮も、森も、住宅街も、わたしたち人間も、ぜんぶ、同じ自然。

言葉にすると、竹下通り、明治神宮と「場所」が"概念的に"切り取られるけれど、感じる世界において境界はなく、「全てが同じ存在である」という感覚を久しぶりに思い出しました。(ついつい、忘れちゃうんだよなあ)

感覚が変われば、認知が変わり、認知が変われば、現実が変わる。

日本でもこの感覚を体験できたことで、新しいとびらがまたひとつふわっと開いた、そんな体験となりました。

対話は、言葉のやりとりだけじゃない

今回、竹下通りと明治神宮というそれぞれの極を歩いたからこそ、対話の概念が拡張するきっかけにもなりました。

わたし、対話って、自分との対話と、他者との対話の2つだけだと思っていたんですよね。「木が言っていることがわかる」「野菜の声が聴こえる」という友人たちの話を聴いて、わたしにはその声が聴こえないから、自然との対話はできていないんだろうな~、という感覚がありました。

でも、今回ちょっとだけその感覚が拡がった気がしたんですよね。

竹下通りから、明治神宮の森に入ったとき、あきらかに自分の身体の感覚が変わりました。

呼吸が自然と深くなり、神経がふわっと解き放たれる感覚があって。木々と自分の身体が呼応している感じで、これは自然とわたしの身体との対話が起きているのかも!!と嬉しくなりました。

声は聴こえないけれど、それでいいんだ~って。

途中、参加者Mちゃんからの提案で、ペアになって1人ずつ目を瞑って歩いてみるワークもやったんですよね。

言葉を発していないけれど、つながれた手からあたたかさを感じたり、目をつむっているのに障害物を気配で察して立ち止まることができたり、行き交う人のエネルギー(声色、人柄、速度など)を感じたり、木々から芝生に移ったときの場の匂いがまったく違うことを感じたり・・・。

目を閉じているからこその、言葉以外の対話を楽しむことができました。普段慣れ親しんでいる視覚や、言葉を封印したら、別の可能性にひらかれます。感じる学びってこんなにも可能性にあふれていて、だから楽しい!!

そんな感じで、明治神宮の森をゆったりと1時間くらい歩いて、最終地点の芝生へごろーん。

山に登ったわけでも、走ったわけでもないのに、森をゆったりと歩いたらすっごくお腹が空いて。身体の内臓や細胞たちが森と呼応してうごめきはじめたようでした。まるでサウナでととのった後のような感覚になり、会場のあわいのへやに帰ってから食べたドーナツは絶品でした。

言葉にすることで、現実が創造されてゆく

今回のテーマは、「感じる学び」でした。全体は、感じる世界でしかわからない、だから言葉のあいだにあるものを大切に、とする一方で、カズさんは「感じたことを言葉にすることも大事だから、自分の中で湧いているもの、感じていることを言葉にしてみて。」と言います。

言葉にすること と 感じること

一見相反するようなこの2つのどちらもが無くてはならない理由が、今回のイベントを通じてわたしの中に深く腑に落ちました。

言葉にすることは、話すことでもあります。

「話す」の語源は、「放つ」だと言います。

そして「放つ」には、自由にする、解き放つという意味があります。

自分の内側にあるものを、解き放つ。

それが話すこと=言葉にすることだと思ったのです。

そして言葉は、「言葉を通じて世界を動かす行為」でもあるなと気付きました。

今回のイベントは、こんなきっかけで実現しました。

カズさんとオンラインで対話するなかで

「最近、観想教育興味あるんですよね。教育をテーマに観想的な教育を体験しながらこれからの教育を対話するイベントやりたいなとまとまっていないんですけど、感じていて・・・・・」

とまだまとまりきらない想いをカズさんに向けて放ちました。

するとカズさんは

「お~!俺も観想教育、最近興味あるんだよね!いいね、それやろう」

と応答してくださり、話が盛り上がり、あれよあれよと企画が実現していきました。

振り返って今回のイベント(場)がこの世界に生まれた瞬間だったな、と思うのは、

まとまっていないけれど、

言葉にして放ち、それを受け取ってもらった瞬間

だったように思います。

この"まとまっていないけれど"、が結構重要なポイントだと思うのです。

わたしたちはついつい、

「ちゃんと計画してから発言しないと」

「相手に伝わるようにしてから言葉にしなければ」

と言葉にすること、行動することを躊躇しがちです。

でも、"まとまっていなくても"、あえて言葉にすることで

思いもよらない展開が起こり、現実がつくられていく。

これはわたしが最近ものすごく感じていることです。

シューマッハ・カレッジの創立者サティシュも、こんなことを伝えてくれました。

「芸術という言葉の意味は、"つくる人"という意味です。 生きることはアートであり、話すこともアートなのです。

そして話すことのできる人なら誰でも言葉をもっており、詩を生み出すことができます。

芸術とは一部の芸術家のものではなく、わたしたちは誰もが詩人であり、特別なアーティストなのです。」

これ、ほんとうに誰もが言葉によって世界を動しているってことだと思うんですよね。

わたしたちは、誰もが創り手に"なれる"のではなく、

すでに"なっている"ということでもあります。

わたしたちが毎日何かしら発しているその言葉は、

誰かに何かの影響を与えているのだろうし、

必ず何かを生み出している。

ついつい「できていないこと」「足りないところ」に目が向きがちですが、

すでに「生み出している何か」に意識を向けてみると、

自分の世界の見え方が変わるかもしれません。

他者に"目撃してもらうこと"が大事な理由

先ほど、今回のイベントが生まれたきっかけには、

「わたしが言葉にして放ったこと」

と

「カズさんがそれを受け取って応答してくれたこと」

の2つの条件が重なって起きたことを書きました。

「言葉にすること」も大事なのですが、

それと同時に、「他者に目撃してもらうこと」も同じくらい大切だと思っています。

つまり、自分しか見ることのできない日記やスマホメモに書くだけではなく、友人に話したり、SNSで投げてみたり、他者に目撃してもらえるような場で放ってみることです。

これはなぜかという理由が、量子力学の粒子性と波動性で説明できることが、カズさんのプチ講義によってつながりました。

(カズさんは、物理学出身!!←初耳)

量子力学では、

・すべての存在は量子的には波としての性質を持っている

・観測されると波は収縮して粒子のように振る舞う

という性質があります。

それに今回の具体例をあてはめると、

わたしが内面に抱いていた「想い」とは波のような存在であり、

それが言葉(音)として放たれ、カズさんに目撃されることによってこの世界に粒子として現実化したということも考えられるんじゃないか?と感じたんですよね。

これはわたしの仮説であり、体感であり、見えない世界なので科学的に正しいのかどうかはわかりませんが、わたしの体験としては知識と実体験が結びついた感じがして非常に納得したのです。

そして、あらゆるムーブメントは1人からはじまり、目撃者(賛同者)がいることで拡がっていきます。

この動画は「ムーブメントをどのように起こすか?」で有名な動画です。

このように、場が生まれるとき、拡がっていくときには必ず目撃者がいるのです。

今回のイベントも、カズさんという心強い目撃者にはじまり、他にも8名の仲間に目撃してもらいました。

1人から2人へ、2人から10人へと場が拡がっていき、またその10名がそれぞれの源から行動することで、1人の想いは波紋を拡げていくんだなあと。

どのように波紋が拡がるのかは、自分でコントロールできません。

だけどそのきっかけとなるのは、

内面に感じる想いや願いを自らがキャッチすること

勇気をもって言葉にして放つこと

目撃され、受け取ってもらうこと

だと思うのです。

「あたらしい教育のかたち」とは?

対話の時間に「わたしが企画したけれど、わたしも場を通じてハッとさせられたり、学ばせてもらっている感覚なんです」と言ったら、カズさんがこんな話をしてくれました。

古巣リクルートでは、「自ら機会を生み出し、機会によって自らを変えよ。」という言葉があるんだよね。それを今回、みづきはやったんだね。

なんか、それがすごい嬉しかったんですよね。

自らが創り手となって生み出すことの喜びを、改めて感じた瞬間でもありました。

(実はここ数か月、インナー引きこもりモードで発すること、外に出ることが億劫だったのでこの場がとっても必要な時間でした。)

参加者の方々からは、こんなメッセージを頂きました。

改めて昨日はありがとうございました!!

自分にとっての良い学びは、ポジティブネガティブ問わず、何度も思い返して、何度も意味づけをしたり、理解しようと考える体験や経験のことだなと思うのですが、まさに昨日はそういう日だったなと思いました。

歴史を感じることで得た繋がりに思いを馳せる感覚や、先人たちからの贈り物への感謝の気持ち、違和感をもとに対話をする面白さ、考えるタネ、竹下通りから受けた息苦しさや動的な生のエネルギー、明治神宮で感じた匂い、感触、音、静なるエネルギー…みんなで円になって、浮かび上がってくる言葉を出して一緒に観察することを楽しんだアート鑑賞的な対話の心地よさ…

無理に感じたことを言葉にしきらなかったことで、余白が残っていて、そこに今後の経験と紐づいた学びがくっついていくんだろうなと思います。

記憶力が悲しいくらいに皆無な私でも、感覚は覚えておけるので、私の身体が、心がこれから何に反応して、昨日の出来事をどういう学びに変換させていくのかが楽しみだなと思います。

AかBのどちらかではなく、それをも包みこむような全体性があると感じることができました。から人へと伝わってくるものであり、身体を通して分かるものがあると感じました。 今日、この場、みなさんとの出逢いがあったからこそだと思ってます。ありがとうございました。

1日盛り沢山のイベントの企画と準備と開催ありがとうございました。 ほとんどの方が初めましての空間でしたが、アットホームを感じながら、過ごすことができました。今回の教育の歴史はとても面白くて、だから今に繋がっているのかという納得することができてとても良い学びとなりました。現代は自分とのつながりを取り戻す時なのかなと思ったりしました。 教育は誰かから教わるのではなく、地球で、自然から、周りにいる人全員から学ぶんだなと実感した1日でした。

今回、「あたらしい教育のかたち」というテーマがありましたが、「結果として何があたらしい教育のかたちなの?」という問いに対する明確な答えはありません。

人によっては、モヤモヤしたり、未消化な感じで帰った方もいたのではないかなと思います。

でも、それこそが「あたらしい教育のかたち」であり、

そのはじまりの場だったんじゃないかなと、Cちゃんのメッセージを受けて心底わかったんですよね。

あえて「答え」や「解釈」を渡さない。

1人1人の中にそれを委ねる感じが、とっても心地よい。

Cちゃんが、「知識はこぼれ落ちるけれど、感覚は覚えておける」と言ってくれたように、

わたしもまた、

「あたらしい教育のかたちがはじまった感覚」

を身体と心に留めておきたくてこのnoteを書きました。

あっという間に10000字超で、書いたというよりも、依代となって書かされた感覚です。わたしを通じて、何かが世界に語りかけたいのかも。

これからも、こんな場をひらいていきたい。

感じて、言葉にする(表現する)場を拡げていきたいなと感じています。

ありがとうございました。

*********************************

《お知らせ》

■今後のイベント、ワークショップはこちらをフォローお願いします◎

感じることと、表現すること、自分と世界とつながることのどちらをも大切にしている場です。

★公式LINEではワークショップやお試しコーチングなどの無料クーポンを発行しています。

■対話からはじめよう ~「自分、他者、自然」とつながる対話のレッスン~最後に、今回ご一緒したカズさんが出版された対話の書籍をもとに(現在は完売)、対話を実践しあうレッスンの場を企画しています。

いいなと思ったら応援しよう!