展示『あの世の探検―地獄の十王勢ぞろい―』を見てテンションを上げる回

先日観たNHKの番組。

人の手によって彫られた仏様とかを紹介するんだけど、いわゆる民間の間だけに生活文化として広まっていたであろう素朴な仏様を紹介している番組。

ちょっと抜けているような表情だったりでなんか可愛い仏様がいっぱい出てくる。

その中に閻魔大王の使いである十王が登場。

これがなんとも怖くなくてちょっと可愛いのだ。

静嘉堂美術館ではそんな十王と地獄にスポットを当てた展示が開催されていた。

ここに出てくるのは抜けているキャラっぽいものではなく文化遺産としてのマジの十王たちだけれど、なかなかの見応え。

こんな感じで結構いかめしい。

面白いのは、ちゃんと10人一人一人が掛け軸に描かれているのだけれど、それぞれにちゃんと役割がある。

仏教において、死んでから七十七日間はするっとあの世にはいけない。十王たちの審判を受けることになるからだ。

約2か月半の長旅…「安らかに」どころか結構疲れるスケジュールだ。

十王はこの期間、順番に審判をくだしていく役割を持っている。

「こんなに詳細に分かれてるんだ!?」という驚きもあるけど、現代の少年漫画の設定のようなアツさも感じてしまうのは私だけだろうか。

宗教と創作を一緒くたにしてはいけないけど、結構昔の人もノリノリで設定考えてた説はありませんですか?

ギリシャ神話とかもなんか現代の同人誌くらい内容すごいし。

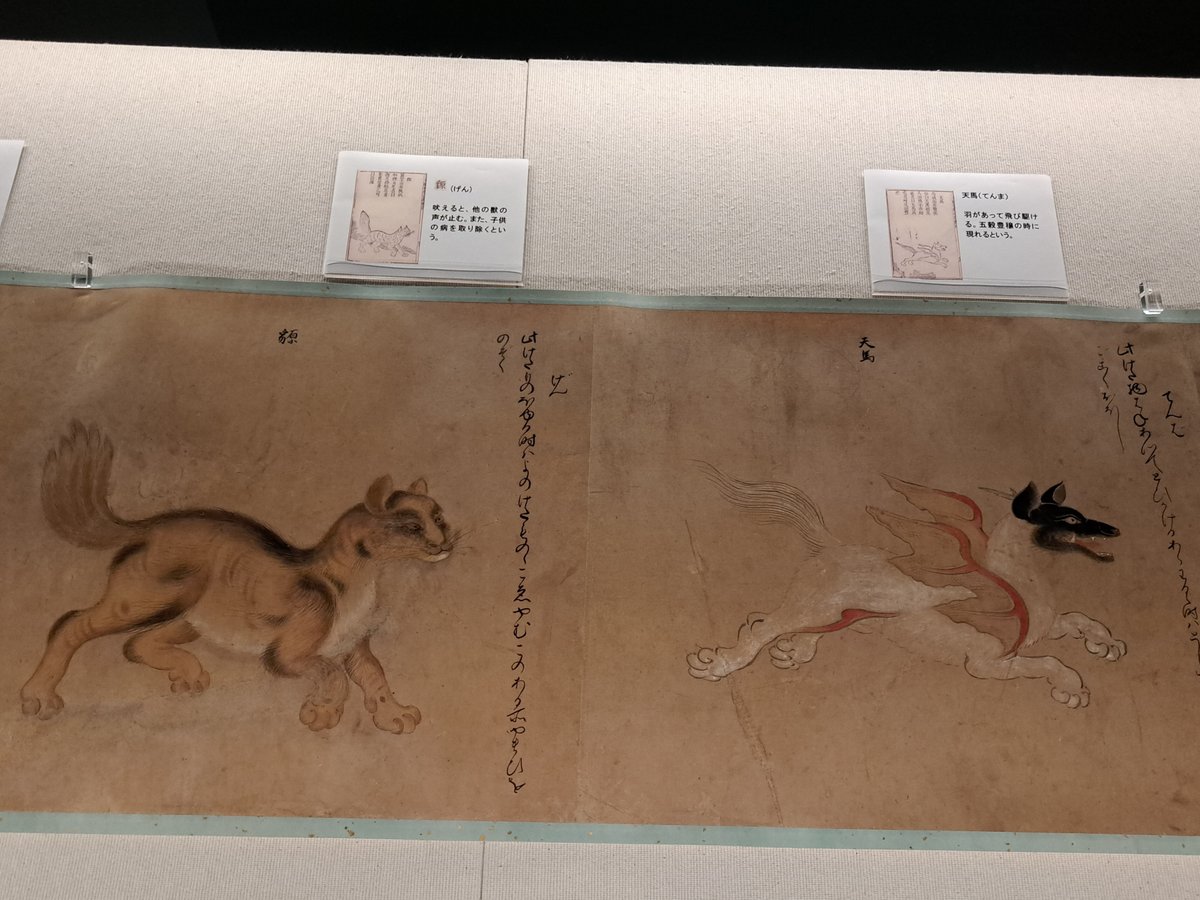

あと、みんな大好き霊獣くんもいた。

子ども部屋に貼って厄除けにしていたという慣習も良い。

当時の子どもも、きっと怖い般若面を置くよりもこういう動物チックなお守りの方が喜んだのかも。

写真を撮れないゾーンがどうしても多いからざっくりではあるけど、コンパクトに当時の人々の地獄のイメージがまとめられていて、タメになるとか以前に面白さがある。

オカルト的な側面に思えたとしても、そういう部分含めて時代背景を表す文化の一部なのだろう。