御代田(みよた)という語の意味を考察③「代」の意味を考察

代はかわるがわる

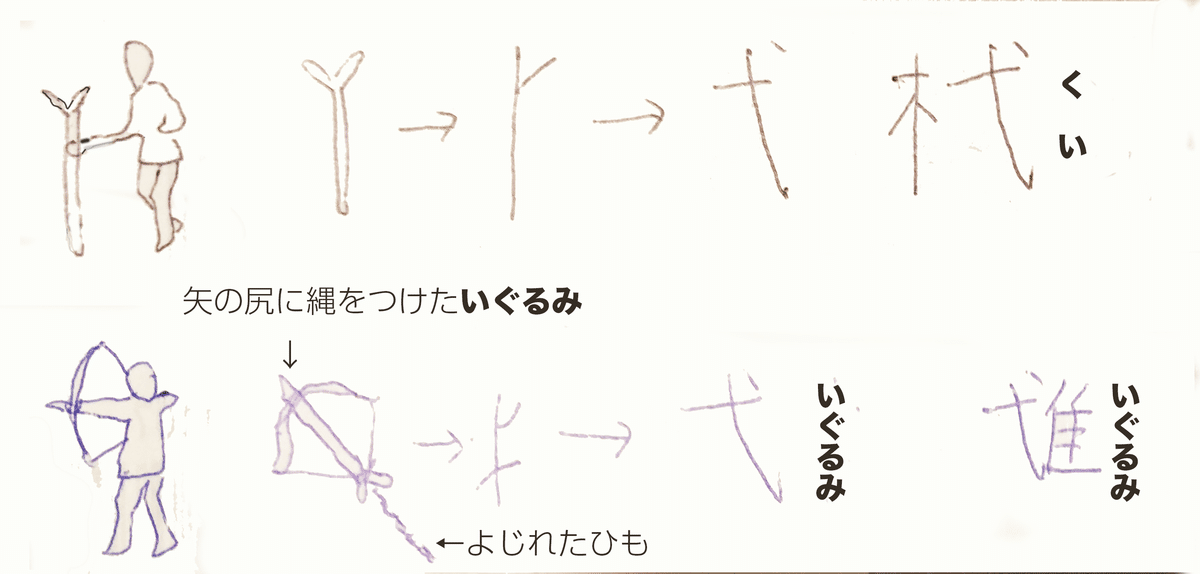

代はよじれる、いれかわる意味をもつ字です。

(代の右側)は杙(木編に代の右側:くい)の原字であり、棒ぐいが古代の大切な工具であった。棒ぐいを用いて(代の右側に鳥:いぐるみ)が作られる。いぐるみは矢の尻に縄をつけ、鳥や獣によじれてまといつく。

代とは、Aが出たあとBが出るーというようにかわるがわる登場するのが原義

代という字のもつ動作を図形化すればよじれた形となるとのこと。

よじれることが、かわるがわる連続している感じですね。

「代」の文字の成り立ちは「横からみた人」と「2本の木を交差させ作ったくい」から人が互い違いになることからきており、すなわち「かわる」を意味する漢字です。

また「代」は「天子や君主がその地位にいる期間」を意味し、「世代」という言葉の「代」でもあります。別の人やものに肩代わりする意味をもちます。

代は、もともとはよじれて続いている感じの意味なので、世代の意に用いて「三代」「五代」などというのは、その派生義であろうと思います。

代はかわるといっても、変化するものではないニュアンスを含んでいます。

在位のトップは代わっていくものの、その背景として大いなるもの、例えば王朝そのものは代々続いているという感じですね。

代は、見た目が代わっても本質がかわっていないという意味をもつのではないでしょうか。

依代としての代

古代の人々は、人間や動物などの生物だけではなく、植物、天体、無機物のものまで、すべてのものに霊魂が宿っているという自然信仰をしていました。

人々は自然を神様として崇敬し、その崇敬の心から祭る(祀る)ようになっていきます。そして、祭りのたびに、神様をお招きすることで、神様が山や木、岩に宿りそれが依代(よりしろ)となると考えられてきました。

神様が降臨するとは、神はそのものでは姿がみえないので、依代たる山や木や岩に神が宿ることです。神様が山や木や岩に変わるのではなく、神様に代わって山や木や岩が存在する状態です。

そのことが続いていくことで、その場所は聖地となるのです。

これこそが、神社の起源であると考えられてきました。

代は見た目が代わっても本質が変わらないという意味であるとするなら、ぴったりの字ですね。

(とり)