矛盾するノーベル平和賞 ―佐藤栄作とヴィリー・ブラントの対照

ノーベル財団は2日、12月にスウェーデン・ストックホルムで開かれるノーベル賞授賞式にロシア、ベラルーシ、イランの大使を招待しないと発表した。授賞式にはスウェーデンに駐在するすべての国の大使を招待するのが習わしらしいが、ロシア、ベラルーシはウクライナ侵攻、イランは国内人権問題がその理由となった。しかし、人権問題を語るのならば、パレスチナ人たちをガザ地区に15年以上も閉じ込めたり、ガザを空爆し子どもたちや老人の犠牲をもたらしたりするイスラエルの人権侵害も問題にされなければ公平ではない。また、ロシアやベラルーシの「侵攻」を問題にするならばアメリカのイラク戦争の時に、アメリカ大使が招待されなかったということはなかっただろうか?

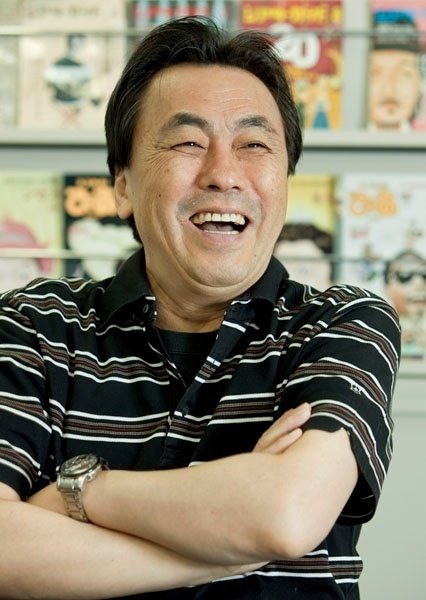

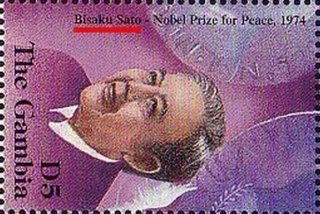

日本の佐藤栄作元首相はアメリカのベトナム政策に協力していたにもかかわらず、1974年にノーベル平和賞を受賞した。日本で唯一のノーベル平和賞受賞者である。受賞の理由は「核を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を宣言し、アメリカなど5か国以外の核兵器保有を禁止するNPT=核拡散防止条約に1970年に署名したことなどが理由に挙げられたが、NPTの締約国は191カ国もあり、なぜ特別に日本なのか。また、「核兵器を積んで日本に入港していた」というラロック元海軍少将の証言や、米国が日本に核兵器を持ち込もうとする際は事前協議をすると確認した沖縄への核持ち込みに関する日米政府間の「密約」も後に明るみに出た。

ノーベル平和賞がいかにいかがわしいかは、1939年1月、ヒトラーのドイツがポーランドに侵攻する8カ月前にスウェーデン社会民主党のエリック・ブラント国会議員はヒトラーにノーベル平和賞を授与すべきだという書簡をノルウェーのノーベル委員会に送ったことにも表れている。その書簡にはヒトラーは「地球上の平和の君」とか、「(第三帝国の)輝ける平和主義者」と書かれてあった。ノーベル委員会元書記で歴史家のゲイル・ルンデスタド(Geir Lundestad)氏はAFPに対し「候補者になることはとてもたやすい」が「受賞するのは、はるかに難しい」と語っているが(2019年10月11日付の記事)、しかし実際に受賞した中でも佐藤栄作氏のように疑問符がつく受賞者は少なくない。

ヘンリー・キッシンジャーは過日も紹介した通り米軍のカンボジア空爆の中心的役割を担い、また第三次印パ紛争ではパキスタンを支援し、300万人とも見積もられる東パキスタン(バングラデシュ)の大虐殺をもたらした。さらに1973年にチリのアジェンデ政権転覆のクーデターを企画し、ピノチェト独裁体制への道を開いた。

「世界貿易センタービルのテロ事件による死者数はおよそ3000人で、確かに大変多くの人々が命を落とした。しかし、チリのクーデターでは、チリのサンチャゴ・スタジアムだけで3万人以上が虐殺された。これに関して何の式典も行われず、涙も流されず、どのような国際的な機関も団体も、この犠牲者を悼んでいない」(ケン・ローチ監督)

1973年にノーベル平和賞を受賞したイスラエルのメナヘム・ベギン元首相はエジプトとの和平合意が受賞の理由だが、その後1982年6月にレバノンに侵攻し、3カ月間でレバノン人の死者17、825名をもたらし、また30、000人以上が負傷した。

1971年にノーベル平和賞を受賞した西ドイツ第4代首相のヴィリー・ブラント(1913~1992年)は「平和が全てではないが、平和がなければ、全ては無である。」と語った。彼は、ナチス政権を嫌い、ノルウェーに亡命し、ジャーナリストとして活動した。西ベルリンの社会民主党(SPD)を指導して1957年に同市長となり、1964年にSPD党首となる。1964年に自由民主党(FDP)との連立政権で首相となった。

「接近による変化」という考えに基づいて敵対するソ連や東欧諸国に接近し、これらの国の変化を促そうとした。東西冷戦の最前線にいる国として、核兵器をはじめとする重大な軍事的な脅威にさらされてきた西ドイツで外交による平和を実現しようとした。「接近による変化」は中国や北朝鮮をはじめとして近隣諸国との対話姿勢が希薄ないまの日本外交にも教訓を与えるもので、彼のノーベル平和賞受賞もふさわしいものだった。