クルド人ヘイトを煽る政治家、メディア

衆議院選挙が公示されたが、16日の産経新聞に「川口クルド人問題、突如衆院選争点に浮上『私におまかせを』埼玉2区、全く触れない候補も」という記事が出た。「私にお任せを」という表現から「川口クルド人問題」に取り組む議員こそが投票にふさわしいとでも言いたげだ。

16日の記事では日本維新の会前職の高橋英明氏の「ルールを守らない外国人はいったん国に帰ってもらって、きちんとした在留資格で来てもらう。支援団体もそういうことを手助けすべきだ」という発言を紹介している。高橋氏の言う「いったん国に帰ってもらって」という発言も無責任で、帰国したらどのような仕打ちを受けるかは知ったこっちゃないということか。高橋氏は日ごろ、難民認定問題などに関心がないことだろう、日本ほど難民認定に消極的な国はない。

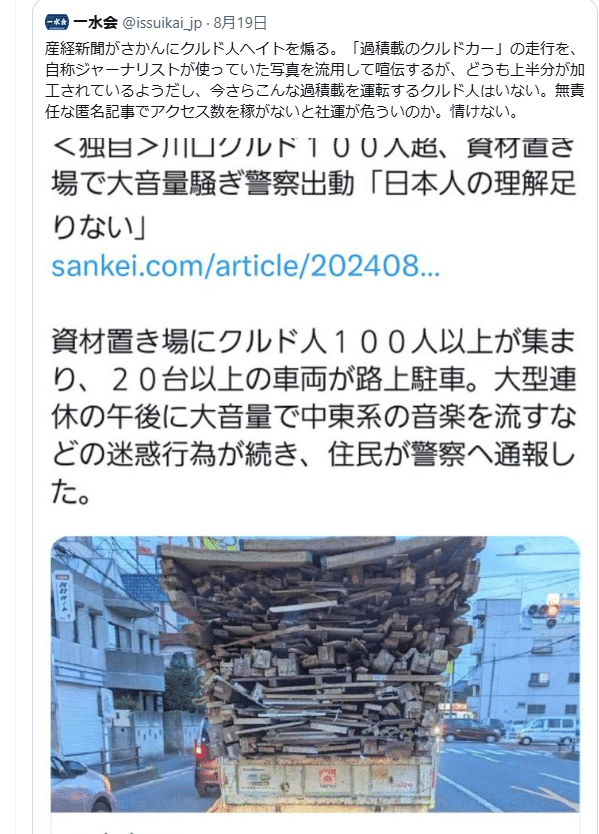

産経新聞は川口の「クルド人問題」でクルド人に対する誤解や偏見を煽ってきた印象だ。産経新聞は5月2日付の記事でも「川口の地元住民からは『中東系の外国人が過積載のトラックを運転し、改造車が走り回っている』といった声が絶えない。」などと書いているが、そこで掲載された過積載らしきトラックの画像もクルド人のものではないと日本クルド文化協会は抗議した。

ドイツ・ナチズムによるユダヤ人・ヘイトはメディアのジンゴイズム(好戦的ナショナリズム)によっても煽られたが、産経新聞のクルド人に関する論調はまさにそのジンゴイズムを彷彿させる。

クルド人に対しては暴力や殺戮を煽るような犯罪的書き込みも見られるようになり、実際に川口市に来てクルド社会など見たことがない人物が多く投稿している。「クルド人怖い」などの差別的な書き込みが見られるようになったが、「川口市、発砲事件、犯人はどうせクルド人でしょ」「クルド人は野蛮な人種だから強制送還した方が良い」「クルド人はテロリスト集団」などの書き込みが✕には続き(東京新聞今年7月15日)、さらには「帰れ クソゴミクルド人 犯罪者、トルコへ帰れ」「お前らクルド人全員殺してやるからな 覚悟しとけ」「はよしねよクルド人 気持ち悪い人種は生きんな はよじさつしろ」「皆殺しにして、豚の餌にしてやる」など聞くに耐えない犯罪と言えるものもある(「マガジン9条」雨宮処凛さんの記事、今年9月4日)。本当に怖いのはヘイトを煽られるクルド人のほうだろろう。読者の興味や関心を引きたいメディアもこうしたヘイトに乗っかっている印象だ。

冒頭の衆議院選挙の立候補者たちにもうかがえるが、ヘイトを煽ることは政治家の求心力を高めるのに都合が良い手段だ。ナチスはユダヤ人へのヘイトを煽ることで支持を集めようとした。ゲッベルス宣伝相は「ユダヤ人というのは本質的に我々と正反対なのである。彼らは我々の民族を辱め、理想を汚し、国民の力を萎えさせ、道徳を堕落させた。」とユダヤ人に対するヘイトやデマを煽っていく。

ユーゴスラヴィア連邦のミロシェビッチ元大統領はクロアチア人やムスリムに対するヘイトを煽り、旧ユーゴ内戦を悲惨なものにした。米国でもトランプ前大統領は「イスラムは我々を嫌う」などと述べながらも、自身がアメリカの歴代大統領の中で最もイスラム嫌いを顕著にしていた。イスラエルの極右政治家たちもまたパレスチナ人に対するヘイトで支持を拡大しようとしている。「シオニズ」ムというイデオロギーによって、ユダヤ教の聖地であるエルサレムにユダヤ人の国家として成立したイスラエルであったが、増加するアラブ人人口や、紛争に辟易としてイスラエルから出国するユダヤ人たちが増すにつれて、国内アラブ人の位置づけや対パレスチナ政策など国としての在り方を検討する必要に迫られている。

特にクルド人へのヘイトがあるのは、日本ではイスラムは薄気味悪いとか、さらには物騒という感情が先だってその文化が正しく理解されていないこともあるように思う。外国人が背負った文化を正しく理解しない限りは外国人嫌いの感情のほうが先だってしまうだろう。冒頭のような政治家たちはイスラムという文化に習熟していないことだろう。日本のヘイト問題は国際社会における日本への信頼を低下させるが、政治家たちがしなければならないのは、ヘイトを煽ることではなく、外国人をいかに日本社会に円滑に取り込んでいくかを考えることだろう。日本では、少子高齢化が進むが、外国人の社会的役割を拡大することで、高齢化への対応もできるはずだ。

表紙の画像は在日クルド人少女を熱演・嵐莉菜、マルチルーツの私が「絶対にこの役をやりたかった理由」

日本、ドイツ、イラン、イラク、ロシアと、5カ国にルーツを持ち、雑誌『ViVi』の専属モデルとして活躍する嵐莉菜の映画初出演・初主演作『マイスモールランド』が、5月6日に劇場公開する。嵐が演じるのは、埼玉に住むクルド人の高校生・サーリャ。幼い頃に生活していた地を逃れて来日し、日本の同級生らと共に“日本人らしく”暮らしてきたサーリャだったが、ある日、家族とともに難民申請が不認定となったことで、苦しい境遇へと立たされていく。自身の経験にも重なることがあったという同作への思いや、今後の展望などを嵐に聞いた(前後編の前編)。