オーストリアの「ブドウ畑の村のプロジェクト」が5年越しに完成するとき(3)

5年前、タウンホールのコンペで一等をとったことから始まった私とオーストリアの「小さなブドウ畑の村」との関係。村長さんが代わったと思ったら、プロジェクトの大きさも内容も変わってしまい、設計もまた一から。二転三転して迎えた地域の人との最初のワークショップ。とうとう始まります!

まずは、よそ者の私を村の人はうけいれてくれるのか。

*これまでの話は下記をお読みください。

建築家なのに何のプロジェクトも手にしないで、最初のワークショップに向かったのは、この仕事をして初めてだった。

それは、こんな理由からだった。

地域の外からここに乗り込む私たち。

まず、地域の人に心を開いてほしかった。

そして、彼らが自分たちの地域に何が必要なのか、何が欲しいのかを聞いて一緒に考えたかった。

「私たち建築家は、まず、皆さんの話を聞きます。」ということを示したかった。

建築を考えるのは、それからでいい。

最初のワークショップ~いきなり上勝町の葉っぱビジネスの話

民間有識者でつくる「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会が2014年に公表した将来推計の結果。

「2040年自治体の半数が消滅の危機に瀕する可能性」

この発表は日本中に大きなショックを与えた。そして、2011年の震災。ここ10数年で日本は今までの価値観を考え直し、それを自分なりに行動に移す人が増えた。

今この記事を読んでくださっている皆さんも含め、日本で、自分、家族、友達、地域とのかかわりを真剣に考えている人との関りが、私の発信活動を支えているのではと最近思う。海を越えているけれど、一緒に頑張っていきたいと思うから。

多民族がひしめく歴史を踏襲してきたヨーロッパの持続性、多様性、自由性、自立性などを学ぼうという人が日本には多い。この姿勢はいつも日本という民族を前に前に進めてきた。(それが、たまに間違った方向だったり、早すぎたりした弊害も含めて)

でも、「地域を考える」という公私におよぶ活動の「多さ」と「思い」においては、いま、日本が一番先進国であると私は思う。それを、私はオーストリアに紹介したいと思った。

そうだ、ワークショップで、日本の地域問題と上勝町の葉っぱビジネスの話をしよう。

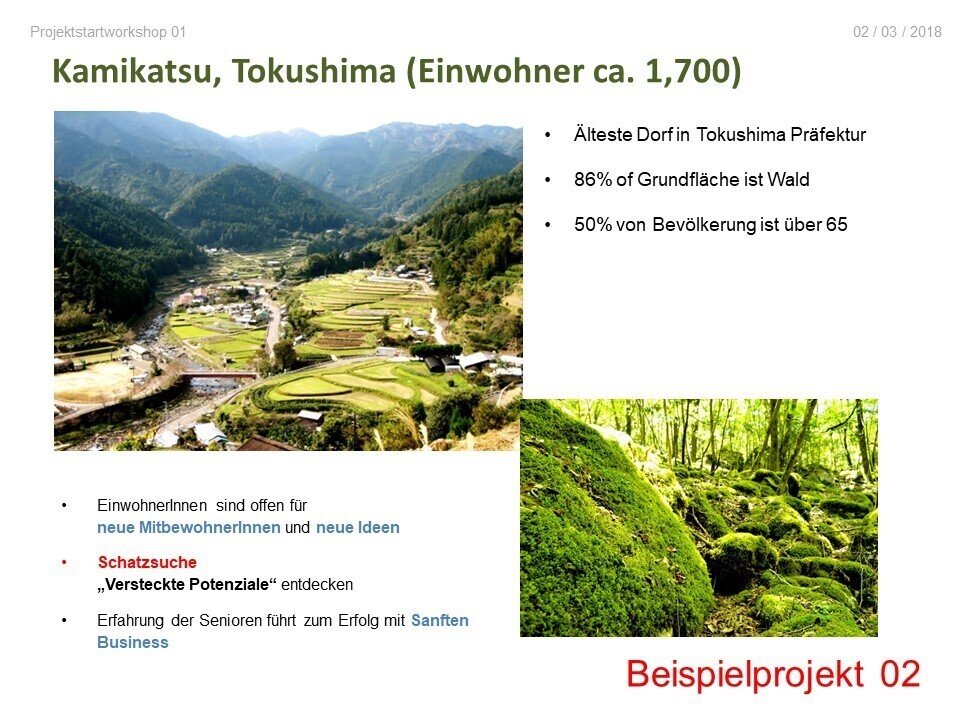

当時人口1700人ほどの徳島県上勝町は、消滅の危機に瀕した限界集落であったところから、「ゼロウェイスト」や「葉っぱビジネス」などの数々のユニークなプロジェクトで地域おこしに成功し、今や「地域おこし」を手掛ける公民の視察者が絶えないほどのモデルケースとなった。まだまだ進化を続けていて、これも私が注目している理由だ。

この日本の農村を、オーストリアの「ブドウ畑の村」で紹介しようと思った理由は、

人口1500人のこのブドウ畑の村と規模が同じこと

インフラから閉ざされていること

自然が豊かなこと

そして、何より「大きな決断を責任をもってし、皆を引っ張っていく覚悟を決めている村長さんの存在」も大きかったと思う。

とはいえ、地球半周廻ったどこかの知らない村で起こっている変化なんて、こちらオーストリアの村の人が聞くだろうか…

確信はなかったけど、「伝えたい!」という情熱だけはあった。

実際、プレゼンをして、見えた反応。日本とオーストリアの地方の違いは?

上勝町の詳しいことはグーグルで調べていただくとして、実際のプレゼンで分かった反応を記してみたい。

まず、オーストリアの地域(村)おこしの例から。

オーストリアの西側、山岳地域のいくつかの村は村おこし先進地域である。日本からもいくつかの地域おこしの専門家や地方自治体がすでに訪れている。

村人のための、タウンホール、広場、商店、図書館、幼稚園などを地域の人々の主導で作った例である。(写真はフォーアルベルグ州ランゲネッグの例)

人口1000人ほどの小さな村が自分で何が必要か考えた例。その思いが詰まった建物は地域の建築材料を使って。もちろん、木材が選ばれた。

そして、日本、徳島県上勝町。

"ここどこ?へー、日本の田舎?!私たちのところとなんか似ているねー"

よかった!親近感を持ってくれた!

続いて、廃材を使って建てられたブル-ワリ―のはなし。

"面白いねー。フーン、廃材を使ったの。けど、新しい材料の方がやっぱり、良くない?"

古民家などの廃材を利用することが、ここでは、それほど大切なミッションであるとは(まだ)思われていないのか。

続いて、ゼロウェイストや葉っぱビジネスの成功の話。

地域の何気ない資源が、産業につながるんだよ!みんな気が付いていないだけなんだよ!というメッセージは?

しーん ...

みんなイマイチ、腑に落ちていないようだ。そして、その活動が、セミナー施設や研究施設、ホテルにまでなった上勝町の例をみても、「気が付かない資源」が村の将来を救うかも!というテーマにはピンと来ていない様子。ただ、

「こんな大きい施設が出来ると、村の就職場所が増えていいね。」と…

と、実に受動的でコンサバな感想。自分たちで何かしよう!という思いには簡単につながらない。

ここで、気づいた。

いまや日本の地方や田舎でも当たり前の「地方創生」意識が

ここでは皆無だと…

意識が高いとか、低いとか、ミッションとか、そういうことではなくて、ここでは自分たちが見て、触れて、理解できるものしか受け入れられないと。

他の地域がどうしているかなんて、関係ないのだと。

いい意味でも、悪い意味でも、頑固で、地に足がついている人たちなのだ。

この人たちと、私はこれからプロジェクトをつくっていく。

そして、

このプレゼンの最後、

葉っぱビジネスで仕事をしている上勝町の「おばあちゃんの眩い笑顔の写真」を写したとき、

彼らから笑顔がこぼれた。

どんな説明よりも、この写真が一番伝わったんだなと思った。

このシートに私たちは「一番のタカラは、人と自然」と書いたのだった。

さあワ-クショップでの意見交換がはじまる

プレゼンの後、グループに分かれてのワークショップが始まった。

私が、今もワークショップで一番最初にする一番大切なこと。

首から、「MIYAKO」と書いた名札を下げること。

そこには、建築事務所の名前も、私の日本語の苗字も、所属も、肩書も書く必要はない。

日本語の名前は、みんな一回では覚えられないから、「MIYAKO」と書いて、呼びかけてもらえるようにする。これが、唯一たいせつなこと。

じゃないと、みんなと語り合うのは難しい。

3つのグループがそれぞれのテーマで、自分たちの村には何が必要か、意見とアイデアを出し合う。

ちなみに、3つのテーマは、

「タウンホールと村役場」「幼稚園・小学校-子供たち」「村の広場とイノベーション」

私の班は「村の広場」には何が必要かを話し合った。

はじめてこの村にできる「村の中心」

それはみんなにとって、村にとって、そして村の未来にとってどんな広場?

村の人はワークショップをするのが初めてで、多分どうしたらいいか途方に暮れてしまうだろうと思い、事前に用意していたA1サイズの特大の用紙を取り出した。

6つの大切なテーマのもと、意見を言ってもらい、書いていく。

1.みなが健康で幸せに生活するために

2.地域の土地と自然を有効に大切に使うために

3.資源や経済を他の地域に頼らない自立した地域にするために

4.環境と経済が持続していくために

5.子供たちと若者の未来のために

6.外から私たちの地域にやってくる人(そこにとどまる人、とどまらないけどまた来てくれる人)と私たちの関係は?

最初戸惑っていた村の人たちも、徐々にいろいろな意見を言ってくれるようになっていった。そして、最後は大切だと思い描くことを自由に絵と言葉で書いてくれるようになった。

地域の人とのワ-クショップは、ふたを開けるまでどうなるかわからない。そして、それは地域によって違う。

それを私たちは地域を「一緒に作らせていただく一員として」一生懸命読み取る。でもなにより、大切なのは、

村の人が自分の村のことを、村の未来のことを自分事として考え始めてくれた、こと。

そして何より、村の人と、心を開いて話し合える入り口に入れた、ということが私には本当にうれしかった。

道路沿いに発展した村の中心をどうやってつくるか

ちなみに、私たちが最初のコンペで出した案の大切な柱の一つは、

タウンホールと村役場の敷地と向かい側の幼稚園・小学校を分断している道路を村の広場にする

ということだった。

そもそも、道路の左側が小学校と幼稚園。右側の建物があるところが新しい村役場とタウンホールの敷地。道路で真っ二つに分断されていた。

コンペでの私たちの最初の提案は、

「道路をシェアードストリートにかえて、学校と村役場の間を新しい村の広場にする」

ということだった。

シェアードストリートとは、車も人も自転車も道を分けずに譲り合いながら通ることが出来るということ。なので、広場を通る車は歩行者テンポで通過する。歩行者天国を車が人に気を付けながらソロソロと通る感じ。

ヨーロッパでは、北欧での実現を最初に、ここオーストリアにも取り入れられている。当然、安全性の問題が出てくるが、皆が気を付けるので、事故がほとんど皆無。もちろん、歩行者が最優先である。

道路の下側が小学校・幼稚園。道路の上部分の敷地の右部分が当初のコンペでの村役場とタウンホールの敷地。

この案については、村の人からとてもポジティブに受け入れられたことを、このワークショップのなかの議論で確信した。中には、車は別の道で遠回りをしてもいいから、この道をなくしてしまおうという意見もあった。

「よし!これを変更案では、もっと、充実させていこう!」

「木造なんてすぐ古くなるからやめたほうがいい」と言ったのは…

当初のコンペ案のもう一つの柱は、「現存の建物をなるべく残す」ということだった。

当初のコンペにあったタウンホールの敷地にはもう使われていない農家の倉庫があった。

私たちが提案したのは、この躯体を残してその上に新しい階を木造で作るということだった。

レンガに白いスタッコ壁、そして木造の屋根はこの地方の典型的な構造である。それを、踏襲する試みだ。

ちなみに、この既存の建物を使う方法は、私たちがコンペで勝った大きな理由の一つであったと後に講評で聞いた。

だが、グループワークの時、この木造をつかうということに対して、異論を唱える村人がいた。

木造なんて、すぐ古くなるからイヤだ。だいたい維持が大変じゃないか。

「木は環境にやさしいし、建築資材としても管理をすればずっと使える」

と言う私に対し、断固としてひかなかった彼は、大工だったと後で聞いた。

そして、今はやめてしまったと。

環境にやさしいとか、地方の伝統とか、そんな理想の言葉では簡単に納得できない個人の経験や歴史も現場にはあるのだ。

思い知らされたのも、このワークショップだった。

現場の声を拾う、思いを感じる。

そんな大切な経験をもとに私たちは設計の変更案を作り始めていった。

そして、日本人の私は彼らにとって異星人だった?

自分たちの村のほうが、ウィーンなんかよりずっといい、と言う誇り高い人々の住む村。

他の地方は、他の地方、自分たちは、自分たち。という頑固な人々。

こんな村にウィーンから乗り込んだ私たちは、このワークショップで村人に少し受け入れられたのだろうか。

そして、彼らと見た目が違う日本人の私は異星人?

私のグループの集合写真がいろいろな意味でそんなことはなかったと教えてくれているように思う。

ワークショップに参加してくれた(おそらく)最年少の、そして皆に愛されているアフリカ生まれの村人くん。

私の右にいるのが彼の(育ての)お母さん。抱っこしているのは、お父さんではなく、村の人のひとり。

田舎は頑固とか、コンサバとか、外部の人を受け入れないとか、新しい考えを受け入れないとか…

こんな考えを持っていたのは、私の方だった。

次に続く。

*************************

ここまで読んでくださりありがとうございました。次は、いよいよ、設計変更後の最終案、そして、施工業者の入札の後に私たちの前に立ちはだかった壁について書きたいと思います。地方特有の事情でプロジェクトが消滅の危機に…ここだけでお話しできることですが…まだまだ、波乱万丈は続きます。お楽しみに!

************************

<講演のお知らせ>こんなところでお話もします。ご興味あればどなたでもご参加ください!

来週11月18日木曜日18時よりZOOMにて「地域づくり」を考える講演&トークをします。アジアの都市・地域の専門でもいらっしゃる布野先生、スイスのバーゼルで20年近く実務に携わっていらっしゃった木村さん、そしてウィーン在住30年の筒井が世界3地点を結んで「これからの日本の地域づくり」の可能性について本音のトークをします。3人の建築家によるトークですが、ヨーロッパ・地域・まちに興味のある方、ぜひご参加ください!視聴・参加には登録が必要です。下記のリンクをご覧ください。↓

https://virtue-way.com/fx/eFQo6M

******************

#オーストリアの田舎 #建築 #地方創生 #私の仕事 #建築家 #地域づくり #ワイン村 #ワイン畑の村のプロジェクト #建築事務所 #建築家の仕事 #地域づくりワークショップ #住民参加

MIYAKO NAIRZ ARCHITECTS ホームページ

Instagramオーストリア・ウィーンの日常を記しています

twitter ウィーン通信ー今日の新聞から

MIYAKO NAIRZ ARCHITECTS online ウィーンより暮らしとインテリアの講座をお届けしています

いいなと思ったら応援しよう!