肩甲帯と胸郭から考えるトレーニング

フィットネスやスポーツ現場において頚部や肩関節に問題を抱えている場合に肩甲骨や胸郭のマルアライメントを有していることは非常に多いのではないでしょうか。

胸郭は肩甲骨と肩甲胸郭関節を構成し、肩甲骨と関節を構成する上腕骨の運動にも関与し上肢の機能に大きな影響を与えます。

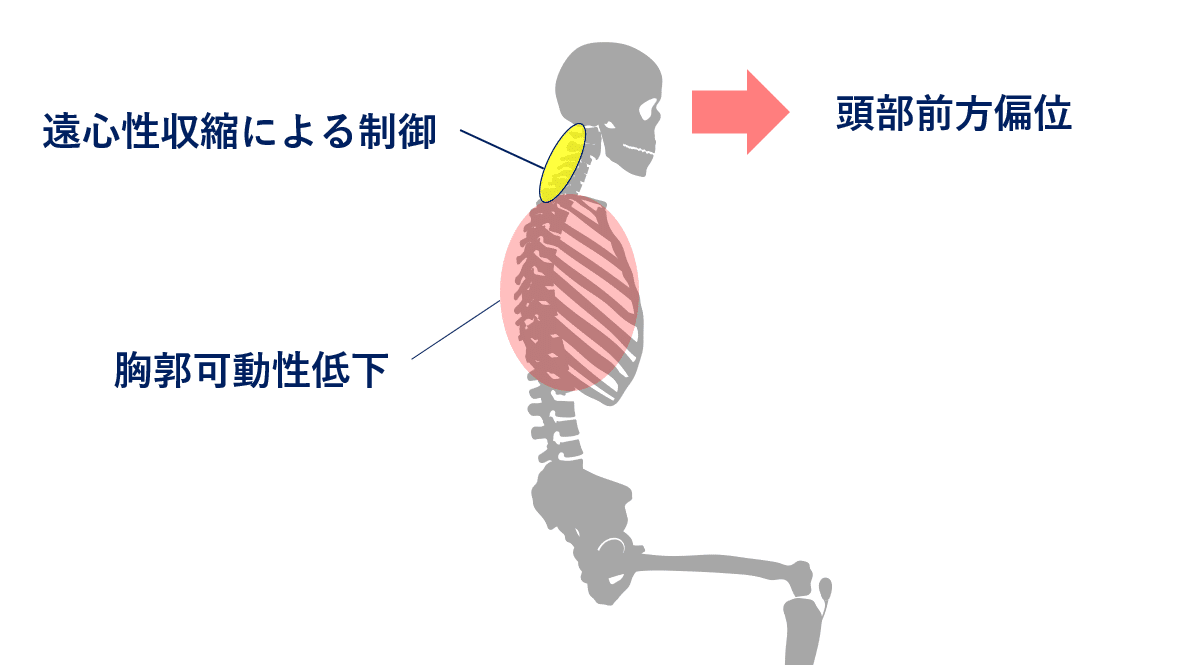

胸郭は頭部とも頚部筋群によってつながれおり、隣接する胸郭のマルアライメントは頭部にも影響を与えることから、肩こりなどの日常生活の不調にもつながることが多い印象があります。

頭部の代表的なマルアライメントである頭部前方偏位では頚部後面筋群による持続的な遠心性収縮が強いられることによって、肩こりなどにつながる可能性があると考えられます。

この原因としては胸郭の可動性低下による不良姿勢によるものが非常に多い印象があります。

胸郭は呼吸、肺や心臓など内臓の保護、肩甲骨・骨盤を介して四肢と連結することによって運動の基盤となるため可動性の低下は、身体運動を行う弊害をもたらす可能性があります。

また胸郭には上半身の重心である上半身質量中心(Th7~9)が存在するため、下半身の重心である下半身質量中心(大腿骨1/2~1/3)と関係性を保つことによって重心の位置を制御する上でも非常に重要な役割を果たすと考えることができます。

実際の運動指導の現場の中でも胸郭の運動を改善する優先度は高くなります。

今回は胸郭と隣接する肩甲帯にも注目し、胸郭に対するトレーニングの考え方について解説していきたいと思います。

胸郭の形状が肩甲骨に与える影響

1|上位胸郭

胸郭後面には肩甲骨が筋と連結することによって肩甲胸郭関節を構成し、機能的な関節として上肢の運動に関係しています。

肩甲胸郭関節の運動は肩甲骨が胸郭上を移動することで運動が可能になりますが、胸郭の形状が変化することによって可動しやすい運動方向が変化します。

つまり目的とする動作を行うためには胸郭の形状を留意することが観察やトレーニングのポイントになります。

胸郭後面が丸みをおびたアライメントは遭遇することが多く、上肢の挙上制限を有しているケースもあり、肩こりや肩関節周囲の痛みを抱えている場合もあります。

胸郭後面が丸みを帯びることについて考えてみましょう。

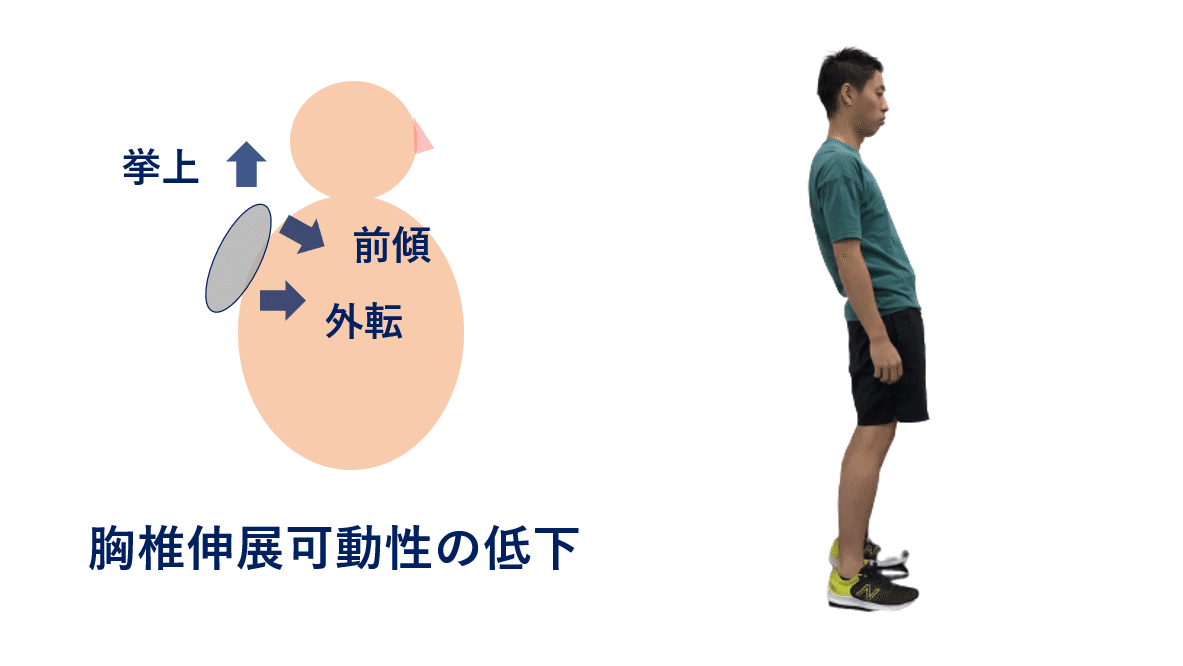

胸郭後面が丸みを帯びる場合には、外転・挙上・前傾の方向に運動しやすくなります。対して胸郭後面が平面のような形状になる場合には、内転(外旋)・下制・後傾の方向に適した形状となると言われています。

この二つの中でも胸郭後面が丸みをおびたアライメントはかなり多く遭遇することがあり、同時に肩関節の可動域制限を有しているケースもあります。

まずは胸郭後面の丸みについて考えていきたいと思います

胸郭の形状を変化させるためには脊柱の矢状面上の運動が求められるため、目的とする動作に合わせた脊柱の運動を獲得することが重要になります。

胸郭後面は丸みをおびることにより胸椎後弯を招くことは動作に上肢挙上時の肩甲骨の運動を制限するため、オーバーヘッドスポーツにおいては不適切な姿勢であると考えることが出来ます。

また肩甲骨は第2~7肋骨と同高位に存在しているため、肩甲骨が位置する上位胸郭(第1~6肋骨)の可動性は肩甲骨の可動性にも関連していると推測することができます。

上位胸郭は第1~6肋骨によって構成され、肋椎関節の運動軸が前額面に近いことから前後径に拡張する運動(Pump-handle motion)が主となり、吸気時には前上方に動くことが知られています。

もし上位胸郭の前後方向への可動性が低下した状態では、胸郭の形状は平面化することが困難になるため、肩甲骨の運動を制限する可能性が高くなることが予測されます。

姿勢から考える胸郭

では胸郭後面が丸まる現象を姿勢から考えていきたいと思います。

スウェイバック

胸郭後面が丸まるといわゆる猫背のような姿勢となり胸椎の後弯が増加していることが予測されます。

スウェイバックのような姿勢での骨盤前方偏位に伴う、胸椎が後弯する場合には胸椎伸展可動性の低下により、胸郭後面の形状が丸みを帯びることが予測されます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?