現代宮城風土記#49:宮城県内の蔵元

自醸蔵

仙台伊澤家 勝山酒造

仙台市泉区福岡の酒造店。元禄年間に創業した「勝山企業」の酒造部が2010年に分社して設立されたグループ企業。勝山(伊澤酒造)は幕末には藩の御用酒屋となっており、県内に現存する唯一の御用蔵である。現在は23の国と地域へ輸出し、売上の海外比率が35%以上を占める。代表銘柄は『勝山』『戦勝政宗』。

・勝山企業

仙台市青葉区上杉に本社を置く企業。元禄年間に創業。1965年に『伊澤酒造本店』から組織変更して成立した。現在の上杉付近に広い敷地を有し、戦後は調理師の専門学校、アイススケート場、ボウリング場、レストラン、宴会場など多角的な経営をしている(一部はすでに閉業)。

森民酒造本家

仙台市若林区荒町にある酒造店。商号としては『森民総本家』。1849年に創業。初代は創業前から甘酒の行商をしていた。創業以来の現在は仙台市中心部唯一の酒蔵で、創業以来の『森乃菊川』と代表銘柄の『森民』を販売している。また『甘酒カフェ 森民茶房』が併設されている。

佐浦酒造

宮城県塩竈市本町にある蔵元。「鹽竈神社」の御神酒酒屋で「浦霞」を製造・販売している。1724年に創業。『本社蔵(享保蔵・大正蔵)』『矢本蔵』を有する。本社に『浦霞 酒ギャラリー』を併設し、販売と日本酒文化の発信を行っている。また『宮城酵母(協会12号酵母)』の発祥蔵。

・浦霞

「佐浦」で製造・販売されている日本酒の銘柄。大正時代に当時の摂政宮(後の昭和天皇)に献上した際に、鎌倉幕府3代将軍・源実朝の詠んだ塩竈の歌から『浦』と『霞』をとって命名された。フランスへの輸出を目指して昭和中頃に誕生した『純米吟醸 浦霞禅』もロングセラー。

阿部勘酒造

宮城県塩竈市にある酒造店。銘柄は『阿部勘』『四季の松島』『於茂多加 男山』。古くから「鹽竈神社」の門前で商店を営んでいたが、1716年に藩の命により鹽竈神社の御神酒の御用酒屋として酒造りを始めたと伝わる。魚に合う辛口の日本酒といわれる。近年は焼酎も生産している。

佐々木酒造店

宮城県名取市閖上にある蔵元。1871年に創業。東日本大震災の津波で蔵と店舗が全壊し、2019年まで名取市下余田の復興工業団地内の仮設蔵で醸造していた。現在は再度閖上に蔵を構えている。代表銘柄は古くからの『宝船 浪の音』と、2012年に震災を免れたタンクで販売し始めた『閖』。

相傳商店

宮城県岩沼市にある酒造店。1821年に創業。戦時中の企業整理で酒造りが一時途絶え、酒造りの副産物である酒粕を使用した『奈良漬』を開発し、現在でも人気商品になっている。代表銘柄は『名取駒』で、蔵を構えた村が旧名取郡で馬の集積地であったことと「竹駒神社」に由来する。

大和蔵酒造

宮城県大和町に本社を置く酒造会社。山形県高畠町にあった『大観酒造』が後継者不足や設備の老朽化で「やまや」に譲渡され、1996年に創業した。代表的な銘柄は『雪の松島』で、純米酒や吟醸酒など30種類以上の日本酒を生産している。工程の多くが機械化されている。

内ヶ崎酒造店

宮城県富谷市にある酒蔵。宮城県で最古の酒蔵で、1618年に富谷宿を開設した内ケ崎織部の子孫が、1661年に創業した。現在の蔵は慶応年間に建て替えられたもの。生産している銘柄は「鳳陽」で、この名称は唐の李善感の時の故事の「鳳明朝陽」よりとられたとされる。

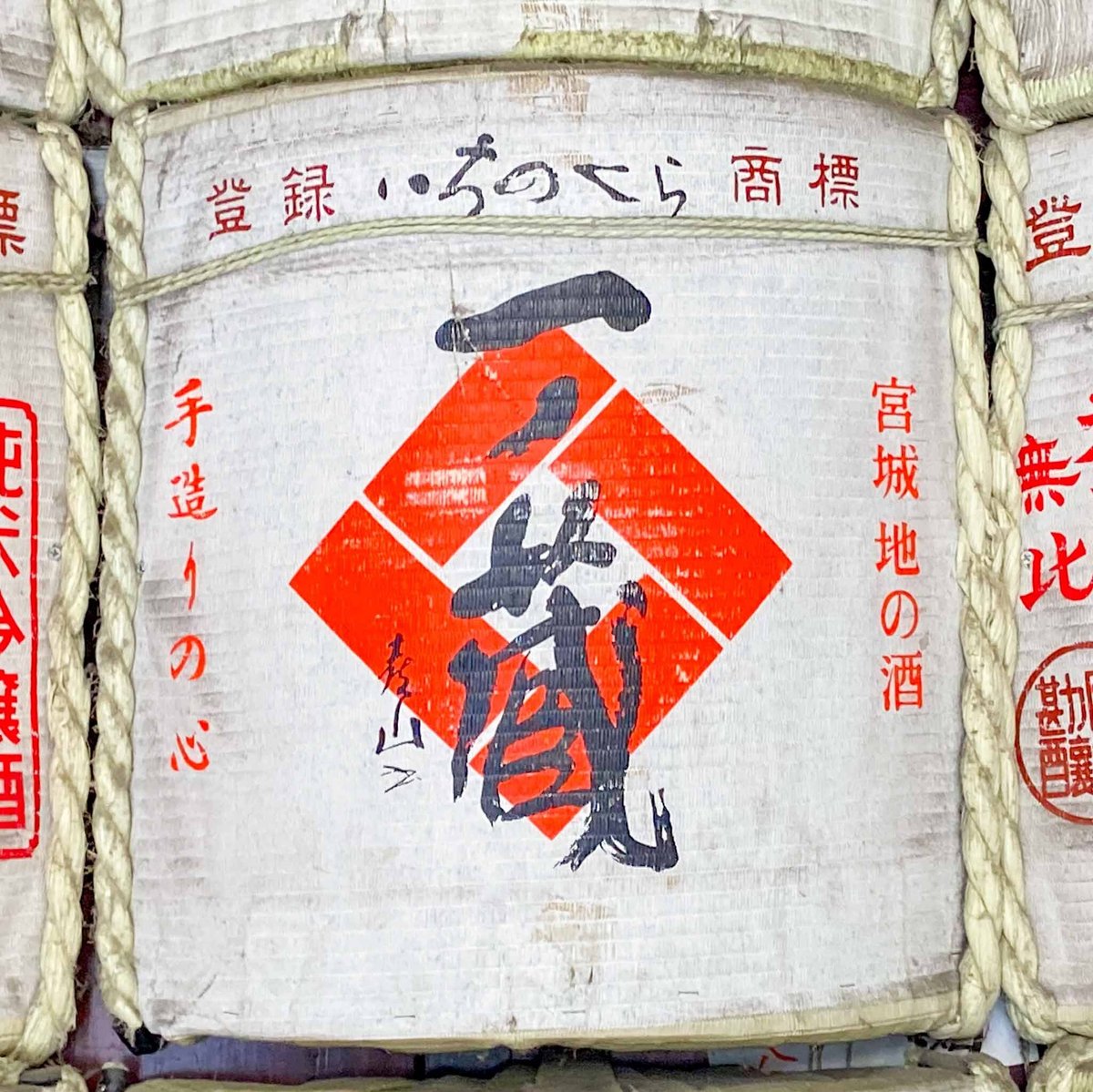

一ノ蔵

宮城県大崎市松山千石にある日本酒の蔵元。1973年に宮城県内の4つの酒造店の経営統合で設立された。「無鑑査本醸造」を始め、様々な銘柄を生産している。また、1991年から一迫町(現・栗原市)で1862年創業の酒蔵を第二蔵『金龍蔵』として継承し、銘柄『祥雲金龍』を生産している。

・一ノ蔵無鑑査本醸造

宮城県大崎市の蔵元「一ノ蔵」が製造する日本酒。かつて日本酒は国の級別制度によって等級と税率が決まっていたが、1977年に一ノ蔵があえて国の審査に申請せず税率の低い二級酒として「無鑑査」を発売した。飲み手が買い求めやすい良質な酒として大ヒットした。

・一ノ蔵の合併前の会社

「一ノ蔵」は1969年の自主流通米制度の導入に危機感を持った宮城県内の4つの酒造店の経営統合で1973年に誕生した。松本酒造店(松山町、現・大崎市)社長の松本善作が呼び掛け、桜井酒造店、浅見商店、勝来酒造が参加。現在も跡取り4人が順番に数年ずつ社長を務めている。

森民酒造店

宮城県大崎市岩出山にある酒造店。1883年に創業。現在も創業以来の建物を使用し、蔵内の釜場にある井戸の軟水で洗米から仕込みを行う。銘柄は『森泉』。1974年から長期熟成酒にも取り組んでいる。店舗兼主屋、釜屋、煙突が国の登録有形文化財になっている。昭和レトロ館を併設。

寒梅酒造

宮城県大崎市古川にある酒造店。1918年に地主だった初代が創業。地元の米を用いた『誉の高川』の醸造を開始した。戦争による中断を経て1956年に醸造を再開。1957年に会社設立。震災で仕込み蔵が全壊したが再建した。代表銘柄は『宮寒梅』『鶯咲』など。果実酒なども製造している。

新澤醸造店

宮城県大崎市三本木に本社を置く酒造店。1873年に『新沢商店』として創業。1895年に『新澤酒造店』、1907年に改称した。東日本大震災で3棟の蔵が全壊判定となり、川崎町に蔵を移転。主要銘柄は『愛宕の松』『伯楽星』。また県内初の日本酒を使ったリキュール『佐藤農場の梅酒』を発売。

浅勘酒造店

宮城県大崎市古川にある酒造店。1919年に創業。ろ過機を通した純水を使用している。2002年からは東京都の醸造機器メーカー『塚本鑛吉商店』が事業を引き継いでいる。代表銘柄は『酔舞』で能楽の『猩々舞』に由来する。近年は微発砲清酒やリキュールも製造している。

男山本店

宮城県気仙沼市にある酒造店。1912年に創業。社名は京都・石清水八幡宮(旧称・男山八幡宮)に由来する。宮城県初の酒造好適米である「蔵の華」を積極的に使用している。代表銘柄は『気仙沼男山』た『蒼天伝』『美禄』。魚町店舗、酒造蔵、客座敷の3棟が国の登録有形文化財。

角星

宮城県気仙沼市にある酒造店。1906年に呉服商、塩問屋などを営んでいた斉藤屋の14代目が岩手県折壁村(現・一関市室根町折壁)で創業。屋号は醸造安全祈願の際に酒を満たした一升枡に映り込んだ明けの明星に由来。代表銘柄は『水鳥記』『金紋両國』また震災後からの『船尾灯』など多数。

墨廼江酒造

宮城県石巻市千石町にある酒造店。1845年に石巻で海産物・穀物の問屋だった家系の2代目が創業し、後に本業となった。北上川の伏流水を使用している。東日本大震災では機械類が全滅したが後に復旧。主要銘柄は『墨廼江』で、名称は航海を司る神様『墨廼江の神』に由来する。

平孝酒造

宮城県石巻市清水町にある酒造店。岩手県盛岡市の『菊の司酒造』から分家し、1861年に名水の湧き出る地だった清水町で創業した。主要銘柄は1990年に誕生した『日高見』で、名称は日本書紀に記載されている伝説上の国「日高見国」に由来する。寿司・刺身に合うと評価されている。

大沼酒造店

宮城県村田町にある酒造店。1712年に創業で宮城県内で2番目に歴史が長い。原料米として飯米の「ササニシキ」を使用している。主要銘柄は『乾坤一』で、当初の銘柄は『不二正宗』だったが1870年に初代・宮城県知事からの提案で改称した。『乾坤』とは陰陽や天地を表す言葉。

川敬商店

宮城県美里町にある酒造店。涌谷伊達家の御用金物商の家系だった初代が、1902年に涌谷町で『橘屋』として創業。後に南郷町(現・美里町)に自作田を取得して現在地に移転。代表銘柄は創業地・涌谷に由来する『黄金澤(旧称・金時)』と、かつての屋号で特約店限定銘柄の『橘屋』。

田中酒造店

宮城県加美町に本社を置く酒造店。呉服商だった初代が1789年に酒造業を始めた。2009年に67年ぶりに『生酛づくり』を復活させた。2021年に宮城県の酒造店として初めてヴィーガン認証を取得。代表銘柄は『真鶴』『田林』。真鶴は中新田城主・只野図書が東華正宗から改称を下命した。

中勇酒造店

宮城県加美町にある酒造店。奥州探題・大崎氏の家臣の流れを汲む家系。1906年に創業したが、戦争の米不足や二代目の急逝で一度廃業。戦後に酒の小売や冷菓の製造を行っていたが、1957年に自醸を再開。生産量の約9割が県内で消費されている。代表銘柄は『天上夢幻』。

山和酒造店

宮城県加美町にある酒造店。1896年に初代が家業だった薬屋を廃業して酒造業を開始して創業。1950年に会社設立。代表銘柄は『わしが國』また2005年からは限定流通銘柄『山和』の醸造を始めた。わしが國の名称はは藩内出身の第4代横綱・谷風を讃える民謡の冒頭に由来する。

蔵王酒造

宮城県白石市東小路にある酒造店。1873年に創業。1913年に『株式会社渡邊醸造部』に改組し、1970年に社名変更した。醸造は年に冬季の1回で、それ以外の時期には酒類販売のほか保険代理店業も行っている。代表銘柄は『蔵王』で、1931年に『白石梅政宗』『羽衣の露』から変更された。

石越醸造

宮城県登米市石越町にある酒造店。登米市で唯一の酒蔵で、1920年に地元の有志で創業し、1927年に株式会社に改組。代表銘柄は『澤乃泉』で、当初は『澤乃友』として販売していたが1961年に商標を変更した。出荷の8割は宮城県内向けで、特に地元では圧倒的なシェアを誇る。

・おかわりモーネー

「澤乃泉」の期間限定商品。2021年に登米市の『西城酒店』が企画し「石越醸造」で製造された。登米市で撮影された2021年のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」のパロディ商品で、売上の一部は飲食店の寄付に充てられた。パッケージには牛のおじさんが描かれている。

萩野酒造

宮城県栗原市金成有壁にある酒造店。1840年に「旧有壁本陣」の向かいで創業。1923年に会社設立。戦時中に醸造を一時中断したが1948年に再開し、現在に至る。代表銘柄は、土地の旧称に由来し創業当初から製造している『萩の鶴』と、現蔵元によって開発された『日輪田』。

金の井酒造

宮城県栗原市一迫にある酒造店。1915年に製材業を営んでいた初代が、自分の飲む酒を自ら醸造したいと思い『錦屋酒造店』として創業。当時の代表銘柄は『金の井』で、1973年に会社設立の際に社名となった。現在の代表銘柄は『錦屋』で、1996年に食中酒として開発された。

千田酒造

宮城県栗原市栗駒中野にある酒造店。1920年に旧・金成町で農業と麹作りをしていた初代が、鴬沢町の造り酒屋を譲渡されて創業。当時の銘柄は『奥鶴』。1937年に現在地に移転。代表銘柄は昭和50年代に誕生した『栗駒山』で、名称は栗駒山の伏流水を用いていることによる。

委託醸造等

現在も銘柄は存在するが、経営の悪化や蔵の被災等の理由で自醸を辞めた蔵元が複数存在する。

千松島

仙台市青葉区国分町に本社を置く企業。1660年に国分町に酒造業で創業。1969年に酒造を共同醸造化して酒蔵跡に飲食テナントビルと駐車場を建設し、ビル・駐車場管理業に進出した。現在はテナントビル3棟と自走式駐車場1件を有する。尚、清酒『千松島』は現在でも販売されている。

麹屋酒造店

かつて宮城県塩竈市にあった蔵元。1881年に『麹屋』として創業。味噌醤油の製造、酒麹の営業から始め、1902年から酒造を始めた。代表銘柄は『福釜正宗』等だった。現在は自醸をやめ「新澤醸造店」に委託し、銘柄『しおがま』を販売している。石蔵は「佐浦酒造」に引き継がれている。

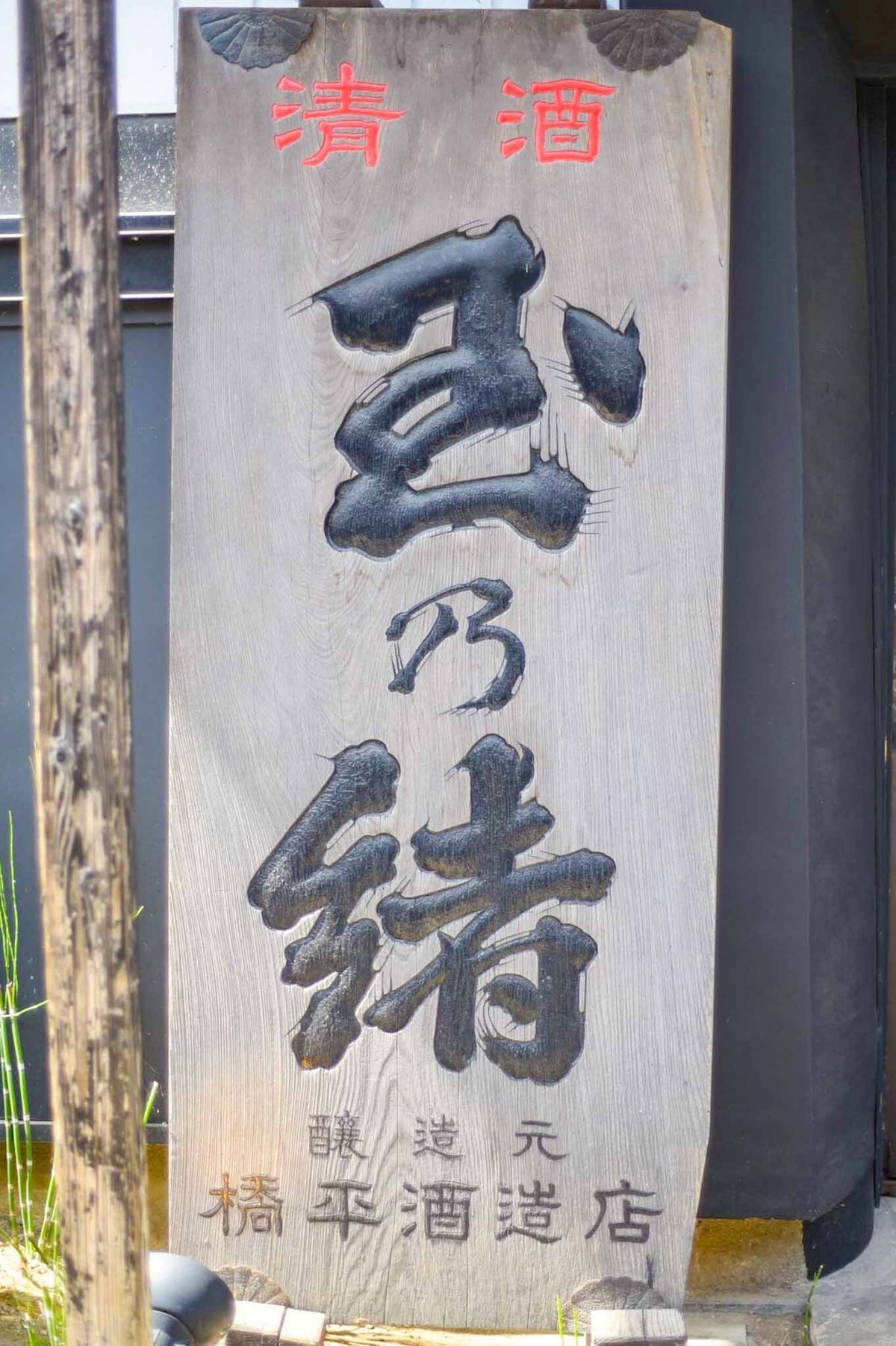

橋平酒造店

宮城県大崎市古川にある企業。1790年に酒造業で創業。1793年からは味噌・醤油の醸造も行っていた。1985年に自醸をやめたが、代表銘柄『玉の緒』や『醸室』『をだえの橋』は委託醸造されている。蔵や屋敷が改装され、2005年から「食の蔵 醸室」として再利用されている。

・食の蔵 醸室

宮城県大崎市古川にある複合テナント施設。名称は酒造に関わる『醸造』と『麹室』を組み合わせた造語で『かむろ』と読む。「橋平酒造店」の江戸時代末期から昭和初期かけてに建てられた大小10棟の蔵や屋敷を改装し2005年に開業した。複数の飲食店、カフェ、特産品の販売店等がある。

門傳醸造

宮城県栗原市一迫にある酒造店。1872年に門伝家が創業。門伝家は藩政時代以来の豪農で、創業者も幕末に肝入を務める有力者だった。流通量が少なく大半が市内に出回っている。代表銘柄は『太閤』『坤輿』『ほでなす』で、ほでなすとは仙台弁で『愚か者』等を意味する。現在は萩野酒造に醸造を委託している。

石川酒造店

宮城県石巻市住吉町にある酒造店。1882年に米問屋から分家して創業し、1940年に酒造業を開始した。1996年の台風・大雨の被害で工場が全壊して自醸をやめているが、代表銘柄『北上川』は田中酒造店に委託醸造されている。かつて自醸したものを長期熟成させて『樹齢』として販売した。

はさまや酒造店

宮城県栗原市高清水にある酒造店。1757年の創業。1978年の「宮城県沖地震」で蔵が倒壊し、別の酒蔵で酒造りを続けていた。代表銘柄は『桂泉』『阿佐緒』。2019年に『七清水農園醸造所』を設立し、自醸蔵の復活や熟成酒やリキュール造りなど新しい商品の企画などを行っている。

コラボ商品:うららとくらら

「佐浦酒造」と「一ノ蔵」によるコラボレーション企画で醸造された数量限定の日本酒。名称は「浦霞」と「一ノ蔵」が由来。『日本酒の固定観念を変える』という企画テーマで、両蔵の原酒を持ち寄って調合している。パッケージデザインはカエルをモチーフとしている。

おわりに

廃業したところもいつかまとめたい。

更新履歴

2024年10月14日:記事を作成。