「視点をわける」の重要性

困難は分割せよ。

人は複雑なシステムの全体をそのまま理解したり表現したりすることはできません。中にはできる人もいるかもしれませんが、多くの人にとっては難しいので、できる人が表現する「システムの全体」は他の人には伝わりません。

そこで、システム思考やシステムズアプローチでは「視点を分ける」ことが重要になります。対象をシステムとして描く際には必須と言ってもよいです。冒頭に示したデカルトの有名な言葉や、ビル・ゲイツが良く口にするという「問題を切り分けろ」という言葉は、システムズアプローチにおいても大変重要なのです。

システム工学の分野などでは「視点を分ける」ときの視点を「View:ビュー」と呼びます。単に視点という日本語を英語で言っているだけな気もしますが、ここでは分野の用語に習ってビューと呼ぶことにしましょう。

レヴィがビューを説明するときには、よく次のような図を使います。

対象のシステムについて考えたり表現したりするときに、システム全体をまるっと取り扱うのではなく、機能・運用・物理などのように様々な視点に分けて考えましょうということです。

システムズアプローチでは、対象を「システムモデル」という図で表すことが多いですが、このシステムモデルを描くときに「ビュー」が必要になります。下の図のように、ビューは対象をシステムモデルとして表すときの枠となるのです。

枠がないとシステム全体を表現することになってしまいますが、冒頭で述べたように、人は複雑なシステムの全体をそのまま理解したり表現したりすることはできないのです。つまり、ビューがないと(視点をわけないと)システムモデルを描くことができないのです。

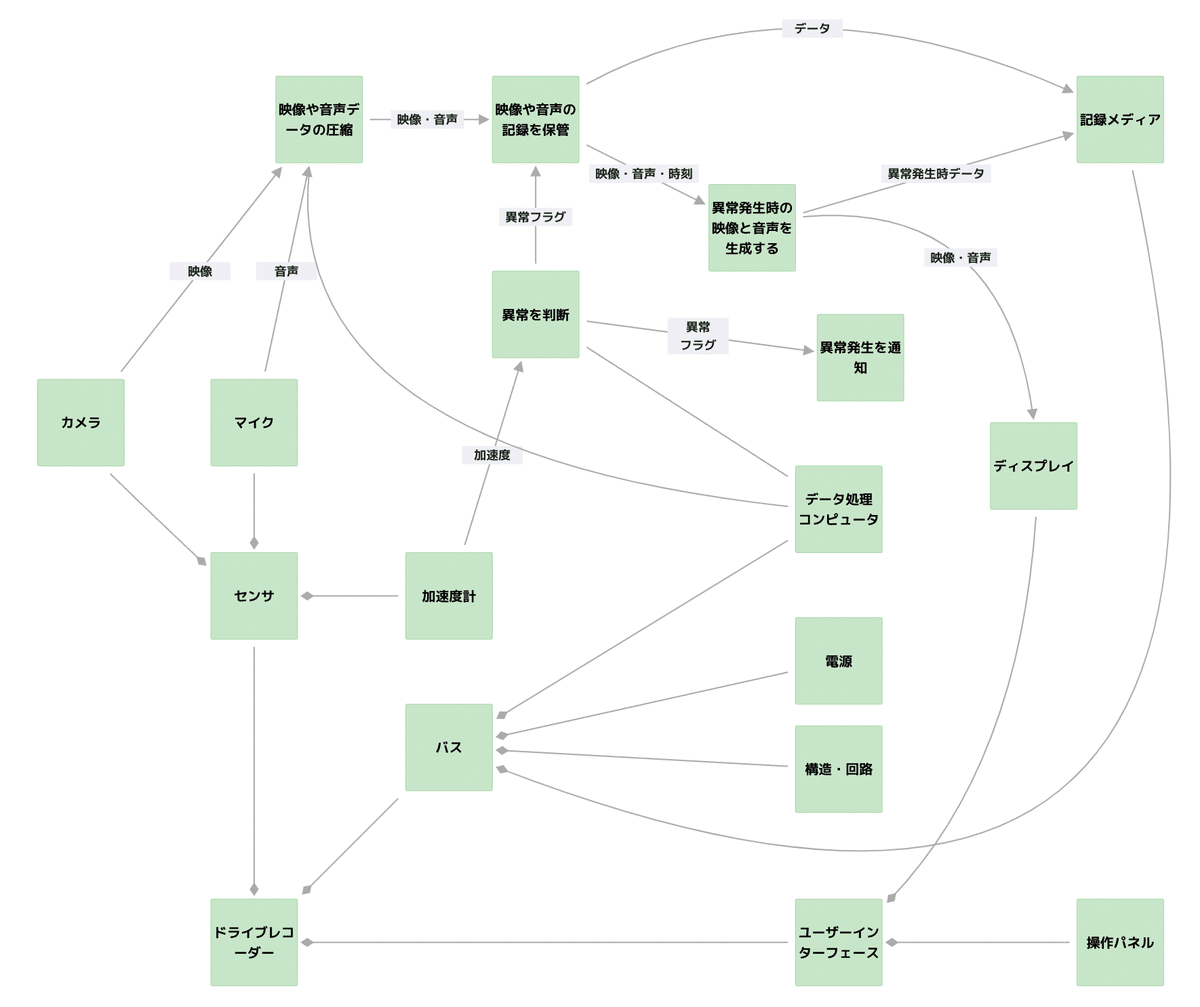

少し抽象的な話になってしまったので、一つ具体的な例を挙げてみます。次のシステムモデルは、ドライブレコーダの「物理的な構成」と「機能間のつながり」を無理やり一緒に描いてみたものです。

この例では「システム全部」ではなく、機能の視点と物理の視点を混ぜただけなので「全然わからない」とまでは言えないかもしれませんが、なかなかわかりづらいですよね。

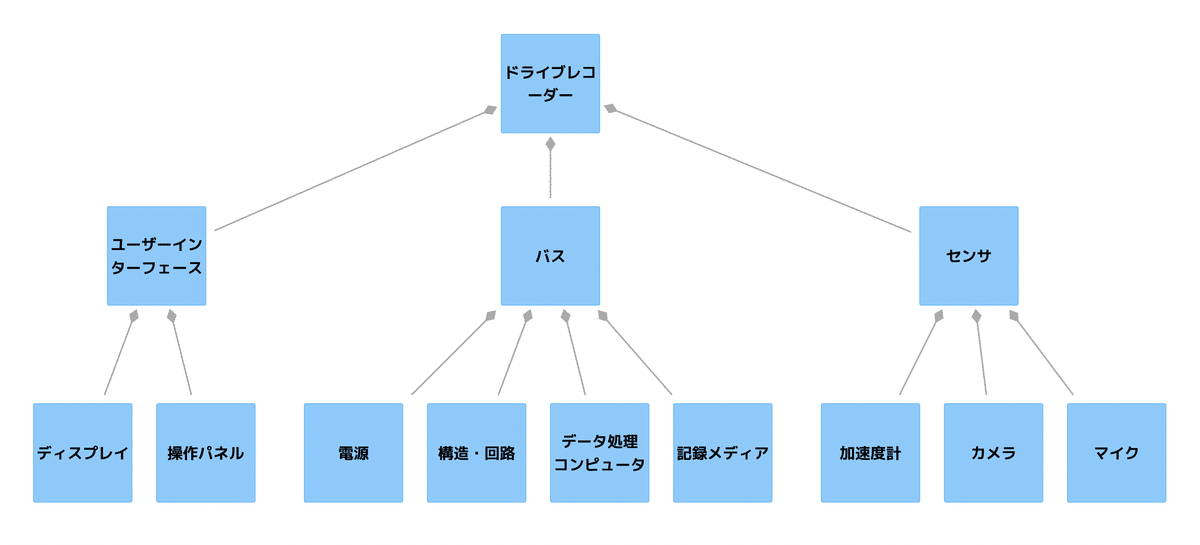

次は視点をわけて「物理的な構成」と「機能間のつながり」をそれぞれのビューで描いてみます。

視点をわけることで、だいぶわかりやすくなったのではないでしょうか?

視点をわけてそれぞれのビューからモデルを描くことで、対象システムについて理解しやすい、考えやすい、伝えやすいという状態をつくり出すことができます。

「視点をわける」は、複雑さを扱うための第一歩であり、システムズアプローチおいてとても重要な考え方なのです。