吊り革から考える、わたしたちの倫理。

電車に乗ると、いつも吊り革が目に入る。

けれど、その吊り革が何のためにあるのか、考えたことは一度もなかった。満員電車のなかで、手をかけて揺れをやり過ごすもの。その程度の認識だった。

森鴎外の『藤棚』という本に、吊り革が出てきたときも、最初は、なんて事のない、たわいのない話だと思った。でも気づけば、それが何か大きなことの象徴に見えてくる。

元々ドイツでは、吊り革は車内を歩くときに、人々がふらつかないように手をかけるための道具だったそうだ。ところが日本に入ってきた頃には、その使い方が変わったという。ドイツでは、「座席が埋まったら満席」という考え方のもと、安全に移動するために手をかけるものだったのだが、日本では、最新技術を輸入したのはいいものの、ぎゅうぎゅう詰めの電車に変わり、吊り革は「押し込むための道具」に成り果ててしまったという。

道具が本来の目的から離れてしまうのは、よくあることだと思う。でもその背景にあるのは何だろう?と思った。現地に暮らす人々の心の底にある考え方や想い、文化を知ることなく、技術を生かす余裕や発想がないままに、形だけを真似て本質を見失ってしまう姿。吊り革の話は、そんな現実をそっと映している気がする。

滅多に外に出ない秀麿は、事新しくベルリンの電車と違ふ所を考へた。あっちでは座席が一杯になれば満員である。吊革は運転中に電車の中を歩く時掴まるために吊ってあるのだから、それを持って立ち留まると車掌が小言を言ふ。同じ交通機関が出来ても、こっちのはなんとなく物足らない心持がする。洋行帰の人の中に、此心持を誇張して、故郷をのろふのなんのと云ふものの出て来るのは、面白くない現象ではあるが、何につけても此物足らなさの離れないのを、全然抹殺することはできないと思ったのである

夏目漱石が語る「倫理」について

夏目漱石は『私の個人主義』で「倫理」について語っている。最初読んだときは、すぐには理解することができなかったけど、『14歳からの個人主義』という本が読みやすく、面白かった。再度立ち返ると、漱石の言葉はもっと柔らかくて、深くて、今にも通じることばかりだった。

そもそも漱石の言う「個人主義」という言葉は、英語で言う「selfish(利己的な、自己中心的な)」ではなく、「individualism(個人の尊厳や自己決定を大切にし、幸福を追求する)」ような意味で使われていた。そして、併せて倫理の大切さが説かれていた。

漱石のいう倫理とは、「他者の痛みや苦しみを理解しようとすること」だ。ルールを守るとか、正しさを押し付けるとか、そういう話ではなく、もっと感覚的なもののように思う。自分の内面を深めると同時に、相手の痛みや立場を想像し、自分の中でその重みを受け止めること。それが倫理だと漱石は言っているように思った。そして、個人主義というのは、倫理の上に成り立つように言っていた。

現代を生きる私たちに、この倫理はどれだけあるのだろうか。たとえば、自殺された方や、性被害を告白した女性に向けられる冷たい視線。「自分にも非があったのでは?」とか、そんな言葉が簡単に飛び交う。それは、少し強い言葉になってしまうが、漱石の言う「倫理」の欠如した状態だと私は思う。まずは、他者の痛みに耳を傾け、自分の中でその痛みを感じること。それができれば、そんな言葉はきっと出てこない。

とはいえ、そのような発言をする人の後ろにも、きっと何かしらの痛みがあるのだろうとは想像するのだけれど…

ぎゅうぎゅう詰めの社会で声を出すこと

森鴎外が語る吊り革の話は、詰め込みの象徴でもある。物理的なぎゅうぎゅう詰めだけじゃなく、心の余裕や時間、痛みを受け止める力までもが押し込められている社会のことでもあると思う。吊り革に手をかける余裕もないほど詰め込まれた車両の中で、「もう降りたい」とつぶやいている声が聞こえる気がする。でもその声は、ぎゅうぎゅうに詰まった空気の中に消えていく。消されていく。

「支える」ということの始まり

漱石が言った「倫理」も、森鴎外が語った吊り革の話も、昔の話のようには思えない。むしろ今の私たちの話だと思う。他者の痛みを想像すること、理解しようとすること、自分の行動が誰かにどう響くのかを考えること。それ日々の中で実現できる「小さな倫理」だと思う。

吊り革は本来、人を支える道具だった。ぎゅうぎゅう詰めの象徴になってしまったけれど、「支える」ための道具としての役割を、私たちもまた誰かの心に寄り添うことで、その役割を果たせるのかもしれない。

最後に

夏目漱石や森鴎外のような文豪たちが残した言葉を、現代にも継がれ読むことができることは、とても素晴らしいことだと思う。なぜなら、彼らを応援してきた人が居るということだからだ。彼らは勿論のこと、彼らの思想が世に引き継がれているのは、読者や応援するものの存在があると思う。私は、ずっとこのことを書きたかった。

突然だが私は以前、新書を販売する大きめの本屋さんで働いていたことがある。面接で本屋が好きな理由を書いた。私が大きめの本屋が好きな理由は、大きな声も小さな声も、どれもが等しく横並びに存在しているからだ。店主のこだわりの選書が見られる小さな本屋も大好きだが、どんな存在も同じ棚の中に在る。そのことに嬉しく感じる。

<<今日の料理のコーナー>>

食の世界に限っては、押し込むことで美味しいものがいくつかある。

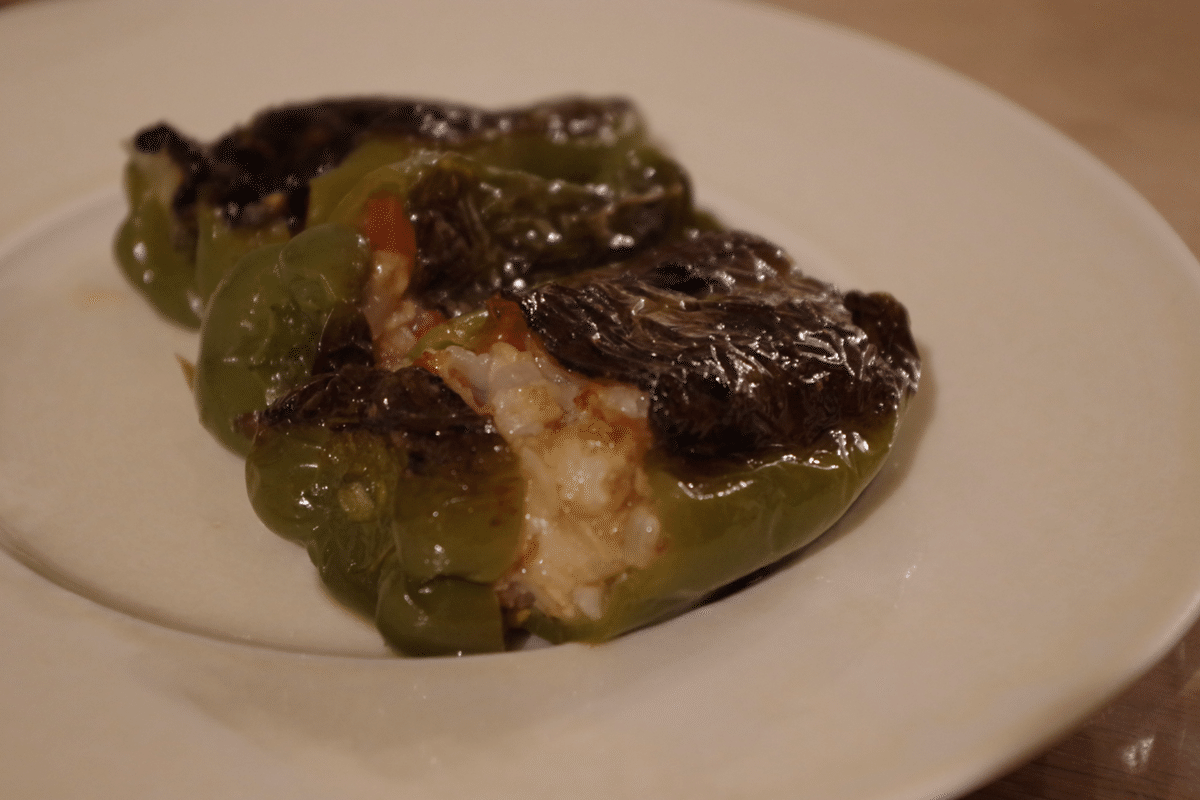

そのひとつ、ピーマンの肉詰め。

「押し込む」というよりも、「詰める」だが、わりとたっぷり詰めると美味しい。

丸ごと焼くと、捨てるところなく頂けて、肉汁もたっぷり美味しい。

お肉に加えてトマトやピーマンや玉ねぎなど野菜をたっぷり入れることと、焼きすぎでは!?と思うほど焼くのがこだわり。