B級GS(グループサウンズ)名曲集①~ダイナマイツ、タックスマン、スケルトンズ、バニーズ等12曲 +GS小史

GSブーム到来

1960年代後半に起きたGS(グループサウンズ)ブームの歴史は意外に短く、実質的には1966年から1969年までの僅か4年間。その内、熱狂的な大ブームと呼べるのはタイガースがデビューした1967年から1968年までの2年間とごく短期間。

1968年のGS全盛期は有名グループが毎日のようにテレビに出演、ラジオに映画、雑誌の特集やインタビューなどに引っ張りだこ。勿論、コンサートのチケットは即日完売で、毎回大入り満員の大盛況。

あくまで私見ですが、GSが当時の若者たちに熱狂的に受け入れられた理由は以下の通り。

〇それまでの若者音楽の主流だった橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦の元祖御三家など歌謡曲の歌手と違って、当時のGSがビートルズのように自分たちでギター、ベース、ドラムスなどの楽器を演奏しつつ歌うというスタイルが目新しかったこと。

〇ビートルズスタイルの長髪の髪形やファッション(例えば、ミリタリールックにかかとの高いブーツなど)が新奇だったこと。 〇若者音楽の傍流だった外国のヒット曲に日本語の歌詞をつけて歌う「カバーポップス」と違って、楽曲が日本オリジナルだったこと。(カバーポップスは本家と比べると、どうしても見劣りします。) 〇歌謡曲よりはアップテンポで、リズムも洋楽っぽかったこと。

〇メンバーのルックスが良くアイドル的な要素があったので、女性ファンに受けた。等

要するに高度経済成長と共に日本国民の生活スタイルの洋風化が進み、戦前からの歌謡曲に古臭いものを感じていたところにビートルズという極めて大きな外的衝撃が加わって新しい音楽の魅力に目覚めた当時の若者たちのニーズにGSの楽曲や演奏スタイル、ファッションなどがぴったりはまったということです。

GSの歴史はビートルズの日本公演を契機に始まったようなものですから、これは当然の事です。ただし、当時のGSはビートルズだけでなくベンチャーズからもかなり大きな影響を受けており、ベンチャーズ来日後に巻き起こった空前のエレキブームの中から生まれたバンドの一部もGSに流れ込んでいます。例えば寺尾聰が参加していたサベージは、テレビの「勝ち抜きエレキ合戦」から出て来たGSです。

GSは歌と演奏がヘタだった

以上が日本でGSブームが巻き起こった理由だと考えられますが、実はこれらの強みが反面では、GSの弱点でもあったのは大いなる皮肉です。

楽器を演奏しつつ歌うと言っても、多くのGSは演奏技術の修練とキャリアを積んでいないため、GS全体の演奏技量と歌唱力は一部を除いて、とてもプロとしての及第点を付けられるレベルには達していませんでした。

最良のテイクを切り張りして編集し、またプロのスタジオ・ミュージッシャンのサポートを受けて制作されるレコードではごまかせても、ライブとなるとそうはいきません。例えば、デビューしたての頃のタイガースもテレビ(「ヤング720」)のライブで加橋かつみが『僕のマリー』の簡単なギター間奏を間違えることがあり、子どもにも演奏が下手くそなのが一目瞭然。まあ、岸辺修三(当時)のベースはその頃からたいしたものだったらしいですが、これは例外。

一部の実力派GSを除き、演奏力と歌唱力の低さは最後までつきまとい、音楽評論家たちに「人気の高さに技量が全く追い付いていない。」と酷評され続けました。

GSの楽曲が抱えていた問題点

また、肝心の楽曲にも大きな問題がありました。当時の歌謡音楽業界には楽曲は専属や契約の職業作詞作曲家が提供すると言う不文律があり、GSのシングル曲の多くは橋本淳、すぎやまこういち、阿久悠、なかにし礼、鈴木邦彦などの職業作詞作曲家(以下「職業作家」)の手になるものが殆どでした。人気絶頂期のタイガースでさえ、やっとメンバーの曲を出してもらえたのは、8枚目のシングル『青い鳥』(作詞作曲 森本太郎)からでした。

この一事だけでも、初期のカバー曲を除き、ほとんどの楽曲をメンバーが自作していたビートルズやストーンズとは雲泥の差。 確かにテンプターズの場合、1枚目のシングル『忘れ得ぬ君』と2枚目の『神様お願い』はメンバーの松崎由治のオリジナル曲だったのは事実です。人気が出てからはメンバーの曲と職業作家の曲を交互に出す形になりますが、これは例外的な幸運に恵まれたものと言っていいでしょう。

ワイルドワンズもシングルレコードの作曲は主にリーダーの加瀬邦彦が任されていますが、加瀬はぽっと出の若者ではなく、慶応大学在学中に音楽的才能を見込まれてホリプロと契約。ワイルドワンズの結成前にスパイダースや寺内タケシとブルージーンズに参加していた実績を買われてのことだったのは明白です。

逆に実績のないほとんどのGSバンドは所属プロダクション及びレコード会社との力関係(契約条件)から、グループの基本的コンセプトにしても、楽曲の選定にしても会社上層部の指示に唯々諾々と従うしかなかったのです。実力派と呼ばれたゴールデン・カップスやモップス、ダイナマイツでさえ、初期のシングルはすべて職業作家の作品ばかりでしたから。

その上、職業作家たちが作る楽曲自体も概ね歌謡曲に毛の生えたような安全運転のものが多く、GSのメンバーたちが海外の音楽状況を見聞きし、様々な音楽経験を積むにしたがって強まっていく「自分たちの音楽をやりたい!」という欲求と、やらされる楽曲とのギャップがどんどん大きくなって行き、その矛盾の狭間でもがき苦しむことになります。

音楽業界の体質

音楽業界の「売らん哉」的体質も大きな問題でした。「ブームに乗り遅れるな!」の掛け声の下に芸能事務所や各レコード会社が楽譜も読めず、楽器も満足に弾けないような若者たちを促成の俄かGSに仕立て上げて雨後の筍のように続々とデビューさせました。

肝心の楽曲のほうも「質より量」とばかりにどれも似たり寄ったりのシングル盤を矢継ぎ早に発売したためGS業界全体のマンネリ化を促進してしまい、さすがにファンも飽き始めて1969年以降はヒット曲の数も減少。

自分たちが望む本格的なロックやブルースなどがやれないというストレスや不満が、1968年ごろから頻発するメンバーの脱退や内紛、所属プロダクションとの軋轢などにつながり、GS全体の活力を失わせてゆくことになります。(ゴールデン・カップスやダイナマイツなど一部のグループは、コンサートでは結構やりたいようにやっていたらしいですが。)

相次ぐ不祥事と社会的バッシング

数年後の人気凋落を予感させるGSの大きな不祥事は早くも1967年に起きています。11月に奈良市で行われたタイガースの野外コンサートにおいて、外で2回目のコンサート開始を待っていた約八千人のほぼ十代のファンが入口めがけて一斉に殺到。幸い死者は出なかったものの、押されて将棋倒しになった20数名が重軽傷という大惨事に。

また、元祖失神バンドオックスのコンサートでは、キーボードの赤松愛の失神パフォーマンスに反応して観客の失神が続出。倒れた少女たちが担架に載せられ、次々に病院に搬送される様子が大々的に報道されて社会問題化しました。 オックスコンサートでのこの失神騒動は、映画『パッチギ』でも面白おかしく描かれています。

1969年10月には、ザ・ボルテイジを中心にした数組のB級GSが女性ファンに対する婦女暴行容疑で警察の取り調べを受け、悪質とされた3名が逮捕される事件を起こしています。

相次ぐGSの不祥事やマスコミ報道に危機感を抱いた保護者やPTAの要望を受けて、生徒がGSのコンサートに行くことを禁止する学校も続出。NHKのドラマ『You May Dream 〜ユーメイ ドリーム』(2018)では、主人公であるシーナたち数名の女子生徒が、会場入り口で見張っていた学校の教員にスパイダースのコンサートへの入場を阻止される場面が描かれていました。

世論を気にしたNHKは奈良市の事件の後、上層部の決定としてすべての番組から長髪のGSバンドを完全に排除(長髪=不良)。その結果、NHKのお眼鏡にかなったのは短髪で年季の入ったおっさんGSブルーコメッツとアイビールック風で清潔イメージのワイルドワンズのみ。結局、GSで現役時代に紅白歌合戦への出場を果たしたのは、ブルーコメッツただ一組だけでした。

GSブームの終焉

元々GS自体に内在していた矛盾が外部環境の悪化(不祥事に対する社会の反発やバッシング)よって一気に噴き出し、それが有名グループの内紛やメンバーの脱退、失踪騒ぎ等の続発に繋がって行きました。

外部環境としてもうひとつ見逃せないのは、70年安保を前にした新左翼過激派iによる激しい街頭闘争や頻発する大学紛争です。60年安保の再現のような騒然とした雰囲気が社会全体に広がり、時代の空気が一変。これに関連した社会派フォークの台頭も手伝って1969年にはまるで潮が引くようにGS人気は一気に凋落して行きました。

中には歌謡コーラスグルーブ化したり、逆に「ニューロック」化したり、スーパーグルーブを作ったりと懸命に生き残りを模索する動きもありましたが、それも長くは続きませんでした。結局は持ちこたえられなくなって、1971年頃までには多くのグループが解散したり、自然消滅したりしました。

最盛期の持て囃され方がド派手で華やかだっただけに、1969年以降の尾羽打ち枯らしたような急激な没落ぶりには哀れささえ感じさせる程。

以上、駆け足でGSの栄枯盛衰を見てきました。

GSの再評価

同時代の男性洋楽ファンたちからは、「歌と演奏がヘタすぎ。」とか「歌謡曲とどこが違うの?」などと嘲笑されたり、馬鹿にされたりして長らくマイナスイメージが付きまとってきたGSですが、今、改めてフラットな気持ちで彼らの楽曲を聴いてみると、意外によい曲が多いのに驚かされるのは私だけでしょうか。

音楽ジャンルに関わらずよいものはよいので、海外の音楽ファンからも「日本のガレージロック」として、高い評価を受けているのも頷けます。 たとえそれが歌謡曲っぽくても、当時の凄腕職業作家たちが腕によりをかけて作った曲ですからあなどれません。

B級GS名曲集

GS好きな人は所謂A級GSのヒット曲などとっくに「耳タコ」でしょうから、ここからは、それ以外の知られざる?B級GSの名曲を聴いていくことにしましょう。

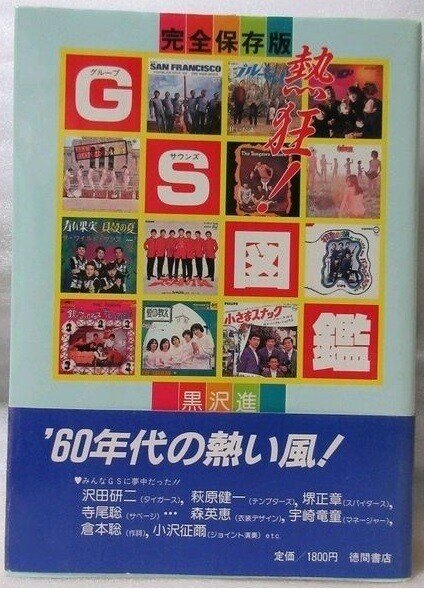

B級GSの名付け親は『熱狂!GS図鑑』をはじめとする研究書や伝説のコンピレーションCDシリーズ『カルトGSコレクション』などを手掛けたGS研究家故黒沢進氏ですが、どこまでがA級で、どこからがB級なのか今一定義がはっきりしていません。考えていくと何やらややこしいことになりそうですので、ここでは基本的に所謂10大GSのヒット曲以外ということにしておきます(例外あり、一人GSも含む)。結構いい加減です。

ダイナマイツ『恋はもうたくさん』

ダイナマイツは、東京杉並区阿佐ヶ谷の同じ中学校出身の若者たちが集まって結成。当初はモンスターズと名乗って米軍キャンプなどを回って演奏力をつけました。「勝ち抜きエレキ合戦」にも出場しましたが、こちらは後にエレキインストバンドとしてGSデビューするフィンガーズに敗退。

デビュー曲『恋はもうたくさん』は『トンネル天国』のB面ですが、B級GS屈指の名曲。発売後、意外にもラジオの音楽番組に『恋はもうたくさん』のリクエストが殺到、B面とA面を入れ替えて急遽再発売するという一幕も。

シングル盤にはバックにオーケストラが入っていますが、アルバム収録曲の方は明らかにテイクが違い、オーケストラもありません。

瀬川洋『恋はもうたくさん』(ライブ)

リーダーだった瀬川洋は10年ほど前から?元気に演奏活動を再開しています。

聴き比べで、ダウンタウンブギウギバンド『恋はもうたくさん』

ほぼ全曲GSのカバーアルバム『GS』から。

ダイナマイツ『ユメがほしい』

橋幸夫の「リズム歌謡」とそう変わらないような気もしますが、普通にいい曲です。当時、北海道限定でヒットしたという噂もありました。

ダイナマイツ『のぼせちゃいけない』

ブルースハープやファズギターをきかせて、かなりガレージロックっぽい作りになっています。バックでわいわいガヤガヤ奇声を発するところもダイナマイツらしいです。そもそもシングル曲ではないので、多少の自由は許された模様。

ダイナマイツ『真夏の夜の動物園』

3枚目のシングル。全くヒットませんでしたが、今でも隠れた名曲だと思っています。動物たちの雄叫びをこれでもかと目一杯入れて、ダイナマイツらしい仕上がりになっています。特に間奏が秀逸です。

タックスマン『ヨットと少年』

黒沢進が『熱狂!GS図鑑』を出版した頃、黒沢自身が出演して放送されたラジオ番組「B級GS名曲ベストテン」(?)の中で初めて聴いた曲。 GSというよりは、ほとんどカレッジ・フォークに近いです。

スケルトンズ『星の王子様』

こちらも上記のラジオ番組で初めて聴いた曲。 夢見る少女たちに受けそうなメルヘン調GSの代表曲。

GSとの関係はありませんが、

鈴木賢三郎「星の王子さま プチ・プランス」(1978)

1978~1979年にかけて放送されたテレビアニメ「星の王子さま プチ・プランス」の主題歌。ボーイ・ソプラノで歌われるメロディが美しい。

4・9・1(フォーナインエース)『星空を君に』

昔は「何じゃ、この訳の分からないバンド名は?」と思っていましたが、実は深い?意味があったのですね。メロディラインが地味に美しい曲です。

ブラック・ストーンズ『ヘイ・ミスター・ブルーバード』

ローリング・ストーンズより「黒っぽい!」ということはないですね。 横浜伊勢佐木町界隈で活動していたグループなので、この曲も横浜地方限定でマイナーヒットしたらしいです。 黛ジュンの一人GS曲『恋のハレルヤ』のバックバンドは彼らとの説もありますが、真偽の程は不明です。

寺内タケシとバニーズ 『愛のリメンバー』

流れるような美しいメロディライン。名曲です。

寺内タケシとバニーズ 『太陽野郎』

このライブはお得意の間奏での「あッ」とか「うッ」とか言う掛け声(うめき声?)が聴けないので、少々物足りないかも?(笑)

モップス『朝まで待てない 』

GSブーム終焉後は、日本初のサイケデリック・バンドとして1974年まで頑張りました。ダイナマイツとは同じ会社(日本ビクター)なので、テレビには一緒に出ていたことを朧げに覚えています。