アクティブラーニング後のテストは、何のために必要なのか?

本日、定期考査が終わりました

その後に、レポートの提出をお願いしました

このレポートの内容と、考査の点数に関連があるのかも気になります

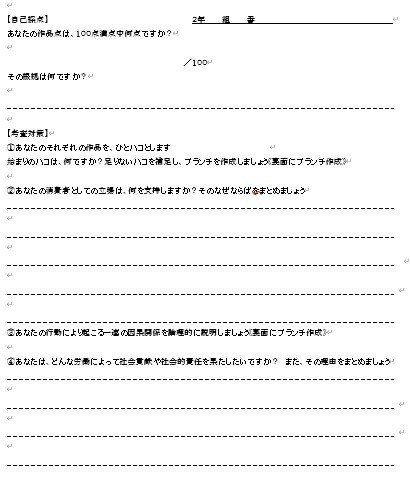

『自己採点』はこれまでに描いた4個のブランチと1つのクラウドの

5点を指定しました

一枚20点満点の計算です

これは、『考え直す4つのチェック』を真剣にやって欲しいから設けました

最初のチェックでは、✖や△だったものを何回も考え直して

最終的に〇や◎になる方が高得点としました

つまり、最初から直すつもりのない子や、高得点を取りたいが故の

自分の願望・妄想で『バッチリだ!◎』という安直な評価をして欲しくなかったのです

単元の違う5つのモノが、自分の頭の中ではどう繋がったのか?

それを、他者と共有するための①の課題です

考査対策に、記憶を求めるものは一つもありません

「あなたは、何をどう考えているの?(思考)と

それを、教えて(対人関係)」ということです

考える訓練と、他者と交わる訓練です

このレポートを一枚一枚ジックリ理解して、その子の考査の点数との関係性があるのか否か?

まだ、全クラスの丸付けは終わっていませんが

考査を終えて分かったことが有ります

それは、「ツールを使った授業でも、考査はやったほうが良い」ということです

既に、一桁から8割以上の高得点にまでバラケました

あくまでもわたしの経験だけですが

記憶を求める授業を行って、こうなったことはありません

ツールだけを評価した時も、こうなることはありませんでした

「実際に、現場でやってみないと分からないこと」の一つでした

レポートの提出も求めなかったら、検証としては弱かったでしょう

レポートを読み解くのに時間をかけて、新学期の教材に反映させたいと思います

そして、学年末の考査は

3学期の考査ではなく、一二三学期の学年末考査としてみようかと

今の段階では思っています