基礎中の基礎!「労働生産性が最大のときは利益は最大ではない」という話

はじめに

「つながる本棚」では初めてのコラム的な内容になる。

わざわざ書こうと思ったのは、「GDPや利益を増やすためには労働生産性を上げなければならない」という誤った言説が、あまりにも流布しているからだ。

以下でそれが誤っていることを解説したい。

なおこれは、ミクロ経済学では基礎中の基礎である。

普通は儲かることからやり、だんだん儲かりにくいことをやっていく(収穫逓減の法則)

「労働生産性が最大にときに利益が最大にならない」理由は上記の一言に尽きるのだが、解説したい。

ある企業があるとしよう。

事業内でやれることはいろいろある。

あるいは、様々な商品が扱える。

このとき、最初に何に着手するだろうか?

当然、儲かるものから手をつけるはずである。

(なお、本記事で使う「儲かる」とか「利益」は、「粗利益」ではく、「営業利益」や「経常利益」のことである)

まずは1の労働量で10の利益の業務をする。

次は、もう一番儲かる10の利益の業務はしているから、1の労働量で9の利益の業務をする。

その次は1の労働量で8の利益の業務をする。

このように追加的な利益(経済学では限界利益という)はどんどん減っていく。

これを「収穫逓減の法則」という。

続けると以下の表・グラフのようになる。

10の労働のときにもう利益は1になっているから、11の労働では利益はゼロである。

やってもやらなくても利益は増えない。

つまりここで企業の利益は最大化する。

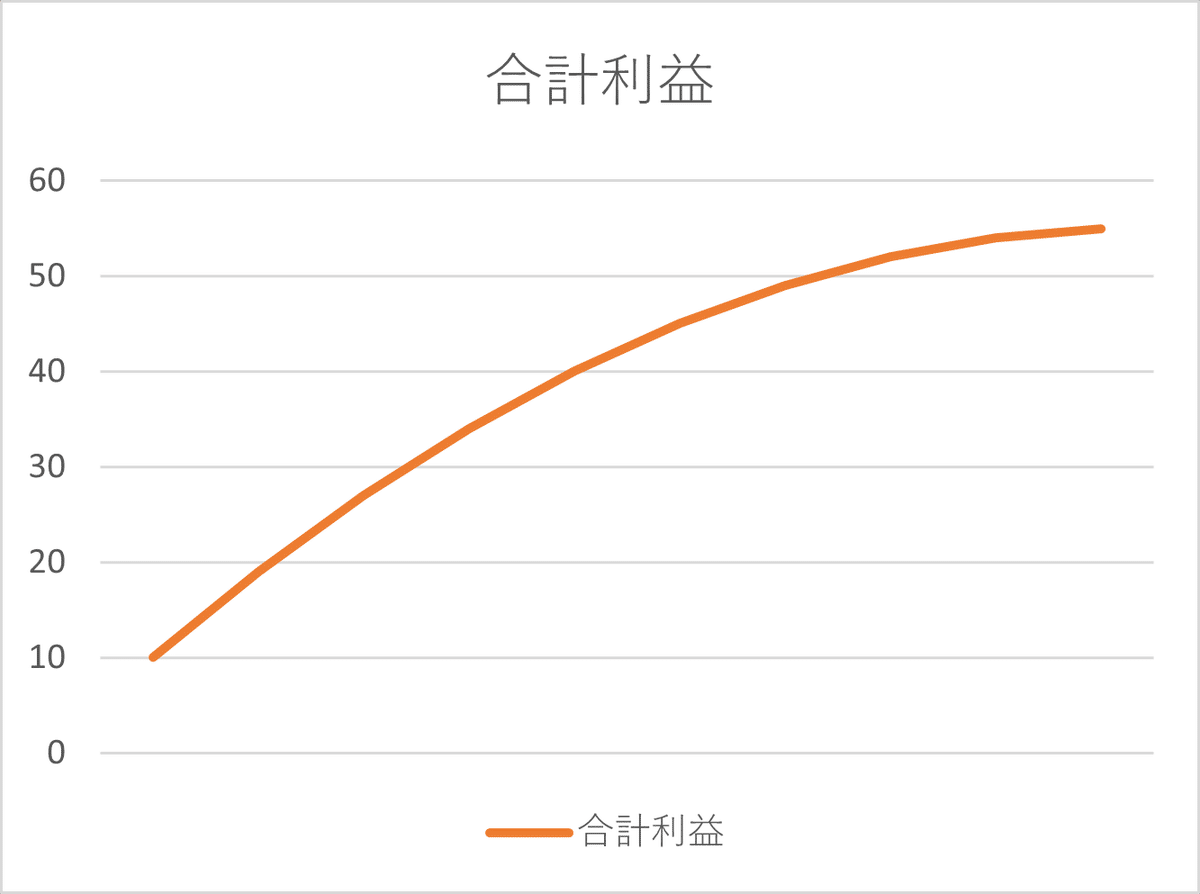

上記の「追加的な利益」を足し算して積み上げる(合計する)と、以下のようになる。

さて、お察しの良い方はもう気づいたと思うが、「労働生産性を上げると利益が最大にならない」ことを以下で解説したい。

ここから先は

495字

/

1画像

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?