あいトリ 「昭和天皇の写真を燃やす」映像作品とは

あいちトリエンナーレ2019の企画の一つである「表現の不自由展・その後」の展示作品の中で、天皇の写真を燃やしていると一部から問題視された映像作品がありました。

大浦信行氏の映像作品「遠近を抱えて PartⅡ」です。

作家自身、「天皇制を批判するために天皇の写真を燃やしたという、そういう政治的な文脈で受け取られたのかもしれませんが、それは全く違います」と言っており、作家が意図しない方向で騒がれています。

映像作品(「遠近を抱えて PartⅡ」)とは

この映像作品は、全20分程度あります。映像作品内で「昭和天皇の写真を燃やしている」と解されるのはそのごく一部です。映像作品の中で、燃えているのは、作家の版画作品(「遠近を抱えて」)です。

もともとあった映画に、当時公開予定だった映画の映像を加えたとしています。

「「表現の不自由展・その後」に展示した20分の動画は、前作の映画『靖国・地霊・天皇』の映像を中心に、来年(2020年)公開予定の『遠近を抱えた女』の映像を少し加えたものです。」

映像の物語は戦争の記憶にまつわるものであり、映像作品の主人公である従軍看護婦に、皇民化教育によって抱え込まれた「内なる天皇」を見つめそれを「昇華」することを託したものである、ということのようです。

大浦氏の言う「内なる天皇」とは、戦前の皇民化教育によって日本人一人一人の心の中に培われたものを指しているようですね。それを燃やすことは「祈り」であるというのが作家の考えのようです。

「登場するのは従軍看護婦の女性で、出征する前の日に母親に別れを告げ、次は靖国で会いましょうと語る。これは実話をもとにしたもので、前作『靖国・地霊・天皇』の映像です。次の作品である映画『遠近を抱えた女』は既に海外の映画祭に出品しているのですが、同じ従軍看護婦の女性が主人公です。」

「その女性に抱え込まれた「内なる天皇」、それを「昇華」させていくというのが、『遠近を抱えて』を燃やしていくシーンなんですね。」

「僕自身には天皇を批判するとか冒涜する意図は全くありません。僕自身の「内なる天皇」を従軍看護婦の女性に託して祈りを捧げるということなんです。」

「じっくり見てくれれば、従軍看護婦の話なんて胸を衝くでしょう。戦前はみなお国のために死んでいくという考え方を吹き込まれて育ったわけじゃないですか。その一人一人の内側に抱え込まれた「内なる天皇」ですよね。それを自分の中で意識した時に燃やすという行為が出てくるわけです。だから「祈り」なんですね。 それは映像に出てくる特攻隊の人たちも同じだし、靖国の空に舞っている慰安婦たちも同じですよね。あの人たちも皇民化教育を受けてきたわけだから。その「内なる天皇」を見つめようということなんです。」

「もともとは僕自身の「内なる天皇」を見つめようというのが一連の作品のテーマなんです」

本展覧会を契機に制作された『遠近を抱えてPartII』においては、作品を燃やすシーンが戦争の記憶にまつわる物語のなかに挿入され、観る者に「遠近を抱える」ことの意味をあらためて問うものになっている。

版画作品「遠近を抱えて」を燃やしているのは作家自身なのですが、自分の作品を好んで燃やす作家はいませんよね。映像内で版画作品を燃やしたのは、過去の図録焼却事件と、物語中の戦争の記憶の昇華をかけたものとされています。

燃やされた版画作品「遠近を抱えて」はどんな作品か

映像作品の中で燃やされた版画作品「遠近を抱えて」は、あいトリでも版画作品単体として出品されていました。あいトリでは、この版画作品がメインで、問題となった映像作品は、版画作品の補助資料という位置づけでした。

「遠近を抱えて」は、作家の自画像とされており、作家自身の心の中にある「内なる天皇」がモチーフであるとされています。

「自分から外へ外へ拡散していく自分自身の肖像だろうと思うイマジネーションと、中へ中へと非常に収斂していく求心的な天皇の空洞の部分、そういう天皇と拡散していくイマジネーションとしての自分、求心的な収斂していく天皇のイマジネーション、つくり上げられたイマジネーションとしての天皇と拡散する自分との二つの攻めぎあいの葛藤の中に、一つの空間ができ上がるのではないかと思ったわけです。それをそのまま提出することで、画面の中に自分らしきものが表われるのではないかと思ったのです。」

作品解説を読んでもよく分かりませんね(笑)

あるインタビューでは、こんな風に語っています。

「戦後世代のぼくにとっては、天皇っていうのは実体の見えない空気のような存在として在るだけです。自分を表現しようとした時に、そういう皮膚の毛穴にまで染み込んだ内なる天皇をモチーフとすることで、天皇と自分を重ね合わせたんです。」

「ニューヨークっていう場所は、あらゆる人種が集まってきていますから、非常に人と人とが無機的にしか繋がっていません。そのことを意識するとものすごく不安にもなってくるし、怖くもなってくるんです。そういう背景があって、自分は誰なのか? っていう問いからはじまって自画像をつくりたいと思いました。それはニューヨークと日本という距離がそうさせたんだと思います。」

別のインタビューではこんな風にも語っています。

ある時、自分自身を描けばいいんじゃないかと思いついた。もちろんただ自分の顔を描くという意味ではなくて、自分の内なるものを描いてみたいと思ったのです。『心の問題としての自画像』ですね。なんかこう、心の中の変化・変遷してゆく自分を描きたい、と。

そう考えている時に、天皇と自己を重ね合わせることを思いついたんです。自分の中に無意識にあるだろう“内なる天皇”というイメージですね。自分の中に無意識に抱え込んでいた“内なる天皇”を自画像を描くなかで描いてみたいと思ったんです。

繰り返し出てくる「内なる天皇」については、こちらの動画で分かりやすく解説されています。

愛知県の大村知事のリコールを求める運動が始まっています。その理由としてリコールの会は、昨年のあいちトリエンナーレで「昭和天皇の写真に火をつけた作品が公開されたこと」を挙げています。実際はどういうものなのか、あらためて動画にまとめてみました。 pic.twitter.com/PEm2HTyqZN

— みゃーこ(政治・社会 VTuber) (@myako_shrimp) June 20, 2020

「天皇コラージュ事件」

映像中で燃やされた版画作品「遠近を抱えて」は、過去に検閲として事件にもなった作品です。

全14作品のうち一部が過去に富山県近代美術館にて展示されましたが、作品が「不敬」であるとして、右翼団体に「作品を燃やせ」と抗議されました。それを受け作品は非公開となり、全図録の焼却が行われてしまいます。

本作は展覧会終了後、県議会で「不快」などと批判され、地元新聞も「天皇ちゃかし、不快」などと報道し、右翼団体の抗議もあり、図録とともに非公開となる。93年、美術館は作品売却、図録470冊全て焼却する。

しかし初めに「作品を燃やせ」と言ったのは右翼団体であり実際に実行したのは富山県近代美術館なのに、そのことには批判がなく、作品を燃やした作家にのみ批判が集中するのは、おかしなことですよね。

また、作家自身も、愛知県による検証の際に、映像作品内で版画作品を燃やしたことと、この事件の関連性を述べています。

また、法を学ぶ方には、これは検閲事件として有名です。

展示は問題なく公開されていたのが、展示会終了後の同年6月に、この作品をみた富山県議会議員が、これに不快感を覚えたとして問題視する内容の質問を県議会で行い、それを皮切りとしてこの作品の非公開や廃棄処分などを求める全国の右翼団体による抗議行動が頻発するようになっていきます。

この時の右翼団体による抗議は、作品を「天皇をコラージュにするとは不敬」として街宣車が押し寄せる大騒動となりました。

事態を重くみた県教育委員会は、同美術館の管理運営上の障害と、同作品が昭和天皇の肖像権とプライバシーの権利を侵すことになるという懸念から、この作品を非公開扱いとし、その後この作品を他者に売却、さらにこの作品が掲載された図録を焼却処分するという決定を行いました。一方で、この作品の公開を求める運動も大規模に展開されたのですが、この決定を覆すには至りませんでした。

その後、事件は、作家や県民による裁判へと場面が移ります。

作者であるアーティストと作品の公開を求める34名の県民たちは、表現の自由と作品を鑑賞する権利や知る権利が侵害されたとして、損害賠償を請求し、同作品に対する富山県の処分の無効確認や作品の買い戻し並びに焼却された図録の再発行を義務づける裁判を起こしました。

1998年12月16日、第1審の富山地裁判決は、原告に対する損害賠償は認めたものの、それ以外の原告による訴えについては退けました。そして、原告被告双方が控訴した2000年2月16日の名古屋高裁金沢支部判決では、原告に対する損害賠償も退けられてしまいました。

結果は、第1審、第2審とも、作家と県民側の敗訴に終わりました。

しかし、第1審・2審ともに判決が共通して明らかにしている重要な点は、天皇も国民としてプライバシー権や肖像権を有するが、しかしながら公人としての地位や職務によってそれらの権利の保障は制約を受けることになるということです。

この裁判は上告はされませんでしたが、判決には多くの法曹関係者が疑問を投げかけています。いわゆる「検閲」をテーマにした「表現の不自由展」にはぴったりの作品だったと言えます。

また作家はこの裁判をきっかけに、美術作品の制作をやめ、映像作品の製作にシフトチェンジしています。

あいトリに版画作品出展のオファーがあった際、映像作品の出展もセットでないと出展しないと希望したのは作家の大浦氏です。

天皇を扱った作品に対する右翼団体の暴力的な抗議は、このころも、あいちトリエンナーレが開催された現代においても、変わっていない感じがしますね。

天皇の写真は雑誌の切り抜きだった

参考までに、映像中で燃やされた版画作品中の天皇の写真は、本(雑誌)からとられたもののようです。

「御真影」でもありません。

こうした雑誌の写真レベルなら、古紙回収に出したり焼却してしまった方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。何とも不敬なことですね。

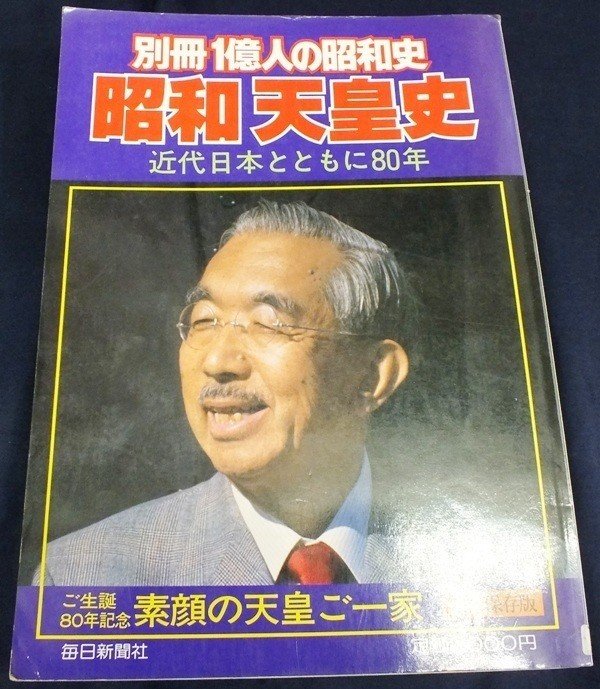

「大浦が作品中で用いた天皇の図像は、一冊の本から取られている。それは、毎日新聞社が80年に出版した『昭和 天皇史』である*5。昭和の歴史を回顧する「1億人の昭和史」シリーズの別冊として刊行されたこの本は、生誕から80年の時点までの昭和天皇の活動を、写真をふんだんに用いて紹介した本である」

海外では評価も

展示映像の元になった「遠近を抱えた女」は、ベルギーで開かれた「ブリュッセル独立映画祭」のオープニングで上映され、高く評価されています。観客からは「物語をじっくり楽しめる」「主演女性が自分らしく生きていて、目が離せなかった」などと賞賛されたということです。

また、こちらの記事によれば、オランダでは優秀作品賞を受賞し、カメラマンも撮影賞を受賞したとのことです。

単に天皇憎しで写真を燃やしただけの作品なら、海外で公開されることも評価されることもありませんね。作品の持つストーリーとメッセージが純粋に評価されています。

まとめ

自分ならば、自分の内側を作品にしても天皇はあまり出てきません。そういう意味で、大浦氏は、むしろ天皇を敬愛している方だと言えます。

私自身、作品は好きではありませんが、理解しようとはしました。

しかしながら、作家の意図がどうであろうと、自分が天皇侮辱だと思えば侮辱なんだ!と声を荒げる方も多く、それは、過去の富山県美術館で右翼団体の圧力により暴力的に作品が見れなくなったケースと同じような暴力的な意見だと思います。

作品の見方は人それぞれあってよいとは思いますが、それを民主的に議論できる場があってほしいと思います。「作品に怒らないのは日本人じゃない」「反日だ」などというような意見はどうかと思います。

こちらに添付されている動画は全20分のうち一部を切り取ったものですが、解説は、事実に即しています。

大浦信行さんの作品「遠近を抱えて(4点組)」が、1986年に富山県立近代美術館主催「86富山の美術」で展示され、それを県議会等が「不快」などと批判し、その作品を焼却した美術館や社会に対する抗議の作品のようですね。

— しかます@凛としてる? (@shika_masuku) August 5, 2019

最初に天皇の写真を焼却したのは、その美術館って事

pic.twitter.com/WkPFJJoKx2

民族派愛国団体である一水会は、作品に対しては怒りを感じているが対話は必要であるとコメントしています。

「あいちトリエンナーレ2019」の展示中止問題に関して、「朝日新聞」8月6日朝刊記事「展示中止、どう考える 表現の不自由展」に、一水会・木村三浩代表のコメントが掲載されています。ぜひご一読下さい。 pic.twitter.com/Rechtx7Q7R

— 一水会 (@issuikai_jp) August 6, 2019