テレワークを推進する価値

実は政府は、テレワークのメリットについて早くから伝えてくれていました。テレワーク関係四省からそれぞれ指針なりが出ています。正気言って、余りにキレイなメリットが並んでいるので素通りしていましたが、見直すべき時期だと思わされます。

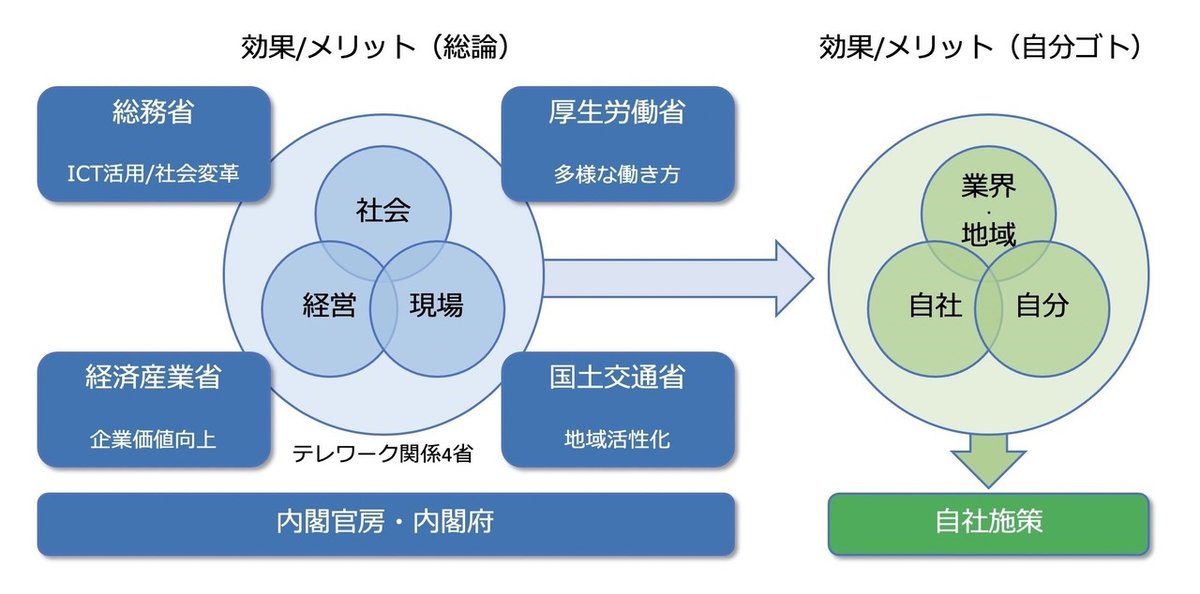

テレワークの効果/メリット

政府は四つの方向からテレワークの効果/メリットを謳っています。その4つの方向からの施策を、社会/経営/現場の三つの分野に重ね合わせることで、今後の日本のあり方がより良くなると言っています。

● ICT活用/社会変革

● 多様な働き方

● 企業価値向上

● 地域活性化

少し古いですが「THE Telework GUIDEBOOK 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック(概要・本編)」があり、三つの領域で下記の良い事ずくめの状態になるとしています。最初に触れた時の印象は、「そんな訳ないだろう」&「無理だろう」でした。

● 企業経営にとって

→ 業務の生産性・効率性の向上

→ 組織のプロ集団化

→ 優秀な人材の確保

→ 人材の活用

→ 営業効率の向上・顧客満足度の向上

→ コストの削減

→ ペーパーレス化

→ 災害時の事業継続性(BCP)

→ 企業の構造改革のための戦略

→ 企業イメージの向上

→ 次世代育成支援対策推進法への対応

● オフィスワーカーにとって

→ ワーク・ライフ・バランスの実現

→ 育児・介護との両立による就労確保

→ 仕事の生産性・効率性の向上

→ 通勤による疲労の軽減

→ 地域コミュニティへの参加機会増加

→ 住む場所についての選択肢の拡大

● 社会にとって

→ 交通量の削減と混雑緩和

→ 地球環境負荷の軽減

→ 女性・高齢者・障害者などの就業促進

→ 大都市の防災機能の向上

→ 地域活性化

このリストをどう読むか?

政府が当初考えていたのは、働き方の多様性などの将来目標があったにせよ、テレワークを「起点」にして、膠着状態とも見える現状の社会情勢を変えていきましょう、です。テレワークが進めば、こんな良いことが待っっているのですよ、というメッセージです。

しかし、この2020年春では、順番が変わりました。テレワークを推進して社会を変えるのではなく、社会が変わったのでテレワークをせざるを得なくなったのです。

当然ながら、上記のメリットリストの意味が変わります。「結果として起こるだろう/起こると期待できるリスト」から、「ここ迄考えて進めなさいよリスト」になったのです。

● テレワークという環境下で企業経営は下記を明確にしなさい:

→ 業務の生産性・効率性の向上を達成する手立ては?

→ 組織のプロ集団化を達成する手立ては?

→ 優秀な人材の確保を達成する手立ては?

→ 人材の活用を達成する手立ては?

→ 営業効率の向上・顧客満足度の向上を達成する手立ては?

→ コストの削減を達成する手立ては?

→ ペーパーレス化を達成する手立ては?

→ 災害時の事業継続性(BCP)を達成する手立ては?

→ 企業の構造改革のための戦略を達成する手立ては?

→ 企業イメージの向上を達成する手立ては?

→ 次世代育成支援対策推進法への対応を達成する手立ては?

● テレワークという就労環境でオフィスワーカーは下記を考えなさい:

→ ワーク・ライフ・バランスをどのように実現しますか?

→ 育児・介護との両立による就労確保をどのように実現しますか?

→ 仕事の生産性・効率性の向上をどのように実現しますか?

→ 通勤による疲労の軽減をどう考えますか?

→ 地域コミュニティへの参加機会増加をどう考えますか?

→ 住む場所についての選択肢の拡大をどう考えますか?

● テレワーク化が進む社会にとって下記をどう最適化するかを考えなさい:

→ 交通量の削減と混雑緩和をどう見積り最適化しますか?

→ 地球環境負荷の軽減をどう見積り最適化しますか?

→ 女性・高齢者・障害者などの就業促進をどう見積り最適化しますか?

→ 大都市の防災機能の向上をどう見積り最適化しますか?

→ 地域活性化をどう見積り最適化しますか?

丸投げです(笑

全部現場に考えさせるのかぁ…要請すれど補償なしかぁ…様々な不満は出ます。答えられる訳ないだろうとも思います。でも、これらの問題は当事者しか分からないのではないか、というのも偽らざる感想です。

なし崩し的に突入してしまったテレワークに対して、経営側は必死に法的〜制度的整備の裏付けに追われているでしょう。ツール選定も、データ統合も、今までのようにゆっくり時間を掛けて要望〜要求〜選定〜設計…とやっている余裕はありません。企業体が生きている環境そのものが変わったのですから、何もかも総取っ替えする勢いで立ち向かう必要があります。

そして第二波が待っています。コロナ禍の第二波ではありません。個々人の意識が変わり始めています。今は戸惑いながら企業にすがっています。しかし、時間が経ちこの状況に慣れてきたら、想いが行動に変わります。家で過ごす時間をもっと大切にしたい。何も東京でなくて良いのではないか。いや、テレワークを強烈に推し進めている企業に移ったほうが良いのではないか。仕事内容の指向性や経済的なものではない、「住」に根ざした転職動機が強まります。企業は選ばれる側に回ります。優秀な人材を確保するために、今まで経験したことがないことにチャレンジする必要が出てきます。そしてそれは大企業ほど過酷でしょう。スピードを重視できなかったツケが一気に襲いかかるからです。

2つ目の疑問形に変えたリスト

改めて後者のリストを眺めてみると、実は自分のToDoリストになっているじゃないかと思えてしまいます。経営側に任せるでもない、自分ゴトとして答えを用意しておくべき問いばかりです。

正解はそれぞれです。統一の正解集はありません。怒涛の時期を経て、少し落ち着いて考える余裕が出てきたなら、このリストを更に分解するなりして、自分の価値観や今後の生き方を整理しても良いように思います。

頑張れ自分!