[研究] 松平定信は「十三歳以上の小百姓は読み書き禁止」と言っていた [まとめ]

このエントリは筆者のpixivFanboxからの転載です。 https://mitimasu.fanbox.cc/posts/5514334

過去、"「定信は自領白河の百姓十三歳以上に読み書きを禁止した」と書かれているがそのような政策を行った事実はない。それどころか寛政11年には庶民教育の学校まで建てている。" について調べてきました。

三回目の調査で、"これ以上はソースのソースも出てこないと思うので、この調査もここで完結" と書きましたが、乗りかかった船ですし、自分の記憶のあいまいなところを再確認して安心を得ようと、もう一度、国会図書館で調べてみました。

すると……ええ、結論から申しましょう。

「松平定信は寛政十一年(1799)に平民教育のための学校を建てた。これはまぎれもない事実だが、一方で、天明三年(1783)には郡代を通じて「小百姓杯は十三歳以上之者に手習物読いたさせまじき」と訓戒していた。これも複数の一次史料に見られるまぎれもない事実である」

となります。

困ったことに、平民教育のための学校を建てた定信と、小百姓の読み書き禁止令を出した定信が両立していたのでした。

結論が出たことと、過去三回の調査に間違いがあったことが判明したので、修正しながら転載し、本エントリをまとめ記事にすることにしました。

したがって本エントリの文章の一部は転載になります。

## 過去記事へのリンク(外部リンク)

* [研究] 風雲児たち:「松平定信は文盲政策をした」の出典を見つけました。|桝田道也|pixivFANBOX https://www.fanbox.cc/@mitimasu/posts/4617226

* [研究] 風雲児たち:「松平定信は文盲政策をした」は『物語藩史 白河藩』執筆者・庄司吉之助氏のやらかし(ではなかった←追記)|桝田道也|pixivFANBOX https://www.fanbox.cc/@mitimasu/posts/4842405

* [研究] 風雲児たち:「白河藩:十三歳以上の百姓は読み書き禁止」の一次史料があるようです。|桝田道也|pixivFANBOX https://www.fanbox.cc/@mitimasu/posts/5493488

## 本エントリの目次

みなもと太郎先生が「松平定信は文盲政策をした」と書いたのには出典がある

『物語藩史 白河藩』執筆者・庄司吉之助氏が「松平定信は文盲政策をした」とした根拠はあるのか

定信の御訓戒には複数バージョンがあった。「十三歳以上の小百姓の学問禁止」という条文は存在した

定信の意図は文盲化ではない

## みなもと太郎先生が「松平定信は文盲政策をした」と書いたのには出典がある

ウィキペディアの松平定信>逸話の項に、次のように書かれています。

みなもと太郎による日本の漫画『風雲児たち』に「定信は自領白河の百姓十三歳以上に読み書きを禁止した」と書かれているがそのような政策を行った事実はない。それどころか寛政11年には庶民教育の学校まで建てている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%AE%9A%E4%BF%A1#%E9%80%B8%E8%A9%B1

まー、ウィキペディアだってあっちゃこっちゃ間違ってるので鵜呑みにはできないわけですが、私がいま読んでる本にも松平定信が藩校の講義を身分を問わず公開したとあり、まあ、十中八九、これは『風雲児たち』が間違っているのだろうとにらみました。

つまり、『風雲児たち』が誤ってると仮定して、問題となるのは

「みなもと太郎先生がおちゃめして神の手を使ってしまったのか、それとも、みなもと太郎先生が参考にした文献が誤っていたのか」

です。

後者なら、みなもと太郎先生の罪はとても軽くなります。

知識がアップデートされなかったという罪はありましょうが、学者じゃないですしね。

毎月、マンガも描かなきゃならんのです。

みなさんご存じかどうかわかりませんが、マンガを描くというのは時間がかかるものであり、勉強ばかりしてはいられません。

しかし前者だったら……? 松平定信を悪役に仕立てあげるために、つい神の手を使ってしまったのだとしたら? 『風雲児たち』は史実に着想を得てはいますが、物語(フィクション)なのです。

みなもと太郎先生が大きく影響をうけた司馬遼太郎氏は、そういう神の手をしばしば使う作家だったと多くの人が指摘しています(私はよく知らない)。

率直に言って、みなもと太郎先生はそういうことができるような豪胆な人ではないというのが私の印象ですが、しかし人間の内面なんてわかりませんからね。

ひょっとしたら……とも思っていました。

### いや、これ、根拠にもとづいてる書き方だ……

と思ったのは昨日の事です。

幕末編の2巻を読み返していて、そう思いました。

神の手を使って後ろめたさがあったら、なるだけ参照させまいとするものでしょう。

これは、自分の書いた内容に自信を持っている書き方です。

だとしたら、創作ではなく参考書籍があるはず……

ということだったら、話ははやい。

あっしは、どのへんを探せばいいか心当たりがあるんでござんす。

はい、サクッと見つかりました。

### ネタ元は『物語藩史. 第2期 第1巻 (東北・北関東の諸藩)』

おおむね、『風雲児たち』で書かれた通りの内容です。

物語藩史. 第2期 第1巻 (東北・北関東の諸藩) - 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2992074

著者:児玉幸多, 北島正元 編 出版者:人物往来社 出版年月日:1966

というわけで、みなもと太郎先生が神の手を使った疑惑は晴れました。

参考にした文献がにそう書いてあったので、『風雲児たち』もそう書いたのだと判明しました。

## 『物語藩史 白河藩』執筆者・庄司吉之助氏が「松平定信は文盲政策をした」とした根拠はあるのか

松平定信の文盲政策とされるもの。

ウィキペディアでは

そのような政策を行った事実はない。それどころか寛政11年には庶民教育の学校まで建てている。

と書かれ、みなもと太郎先生が捏造したかのような論調だけど、みなもと先生は(おそらく)『物語藩史』の「白河藩 執筆者:庄司吉之助」を下敷きにしたのであって、みなもと先生の捏造ではないよ……ということがわかりました。

では、『物語藩史』は何かの文献に基づいて

「松平定信は文盲化政策をした」

と書いたのか、それとも根拠とな文献無しにその論を主張したのでしょうか?

そのソースを探してみました。

### 国会図書館では発見できなかった一次史料

まず、庄司吉之助氏が参考文献に挙げている本のうち『白河藩政録』(群馬県立図書館蔵)は国会図書館にはありませんでした。

群馬まで調べに行く余裕はないのでご容赦ください

### 『福島県史』には文盲政策を行ったとの描写なし

福島県史. 第8巻 (資料編) 556ページには、松平定信による『御百姓心得方申聞書』がありました。

いくつか拾い上げると、

バクチをするな

倹約しろ

植樹せよ

祭礼は軽く

地芝居は春と秋一度づつまでにしなさい。何度もするな

かせぐに追いつく貧乏なしという通り、農業に精を出して、ぜいたくをせず、コツコツ貯蓄しなさい

といった内容です。

農民は農業をやっとればいいんじゃ!という愚民化政策のように見えなくもありませんが、

「13歳以上の農民は本を読んではいけない」

という内容はありませんでした。

それどころか 『福島県史』は後年の老中失脚以後の定信政治にも触れ、

「藩校を建てて、講義を庶民にも公開したこと」

を記していますから、庄司吉之助氏はこれを見落としたか無視したということになります。

ウィキペディアが述べている通りです。

### 農民は農業に専念せよ……は文盲化政策か?

捏造ではなく、あくまで庄司吉之助氏は思い込みと勘違いと記憶違いで、そのような誤説を執筆したのだと仮定しましょう。

では、なぜ、そんな思い込みをしたのか。

ヒントは明治30年の上野雄図馬『白河楽翁』にありました。

白河楽翁 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/782019/40

この本は松平定信の偉業を称える内容の本ですので、文盲政策のような悪いイメージの政策については(仮に存在していたとしても)触れていないだろうと思ったのですが、ヒントとなる記述が発見できました。

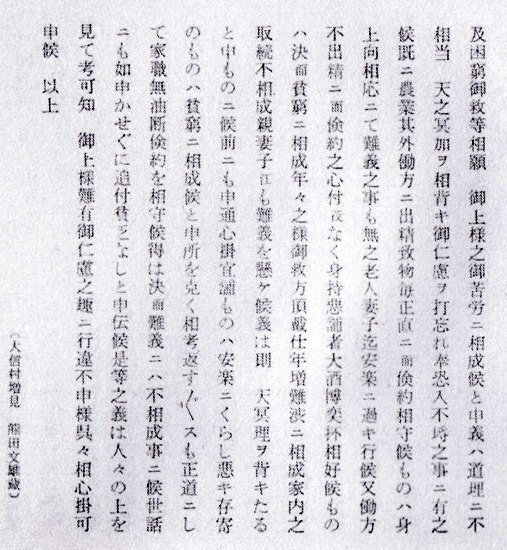

天明三年(定信が家督を継いだばかりで、天明飢饉の始まりの年)に、次のようなお触れがあったということです。

百姓は農業の外に勤《つとめ》なく商《あきない》の利潤を望むは身を失う基となる事。

正月も三日迄は可レ遊、四日よりは藁仕事を専一とすべきこと。

ここでは、農民が農業をせずに商売をするのは身を亡ぼすことになると言っています。

明治30年の本ですから、著者の上野雄図馬氏は身分制社会の価値観をまだまだ引きずっていたのでしょう。

身分制肯定派にとって、農民が農業に専念すべきであるのを説くのは、さすが定信様!細かい所まで気配りできるお人やで~!てなもんです。

このお触れの原文は発見できませんでしたが、先の『御百姓心得方申聞書之写』と内容は似通っているので、『御百姓心得方申聞書之写』が時代を経て、多少変化した形で上野雄図馬氏に伝わったんじゃないかと思います。

いずれにせよ、

「十三歳以上の百姓の読み書き禁止」

なる論説は『物語藩史 白河藩』から出現し、執筆した庄司吉之助氏の思い込みと勘違いと思われます。

……というのが私のやらかした勘違いでした。

天明三年(1783)の『御訓戒』(または『御告諭』『倹約令』)は白河藩の家督を継いだ直後、天明飢饉まっただなかに出された緊急事態命令です。

対して『御百姓心得方申聞書』は寛政十一年(1799)、老中辞任後であり、平民教育のための学校を建てた時期と重なります。こちらは緊急事態命令ではありません。

したがって、このふたつは性格の違う別の命令であり、バージョン違いではありませんでした。

内容に似通った部分があるので、私が勝手に同じものだと混同してしまったのでした。

そして、この時点では私は

「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」

を発見できず、庄司吉之助氏の思い込み、あるいは記憶違いと結論づけてしまいました。

しかし、『御訓戒』は『御百姓心得方申聞書之写』のバージョン違いではありませんでしたが、、『御訓戒』にはバージョン違いが存在したのです(ややこしい)。

## 定信の『御訓戒』には複数バージョンがあった。「十三歳以上の小百姓の学問禁止」という条文は存在した

その後、庄司吉之助が根拠としたであろう一次史料があるらしいと発見しました。

つまり『御訓戒』のロングバージョンです。

少なくとも曲解か捏造ではありませんでした。

お詫びして撤回いたします。

故・庄司吉之助さん、ごめんなさい。

ともあれ、問題の一次史料を確認しましょう。

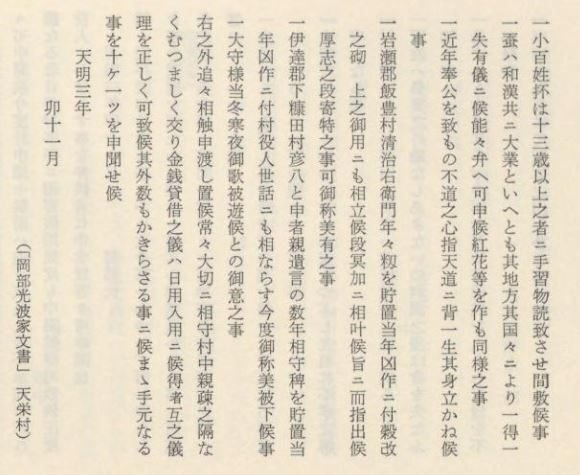

### 小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事

天栄村史 第2巻 (資料編 1 原始・古代・中世・近世編) - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9643770/1/121

"小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事"

ええ、はい。誤読の余地のない明瞭な言葉ではっきり書いてあります。

天栄村は福島県中通りにある村で、白河領。

上野雄図馬『白河楽翁』にはなかった条文が『岡部光波家文書』にはあるということです。

どういうことなのでしょう。

上野雄図馬氏は出典を示していませんでしたが、白河市資料集「楽翁関係文書」に残る『松平越中守定信告諭書』が上野雄図馬『白河楽翁』のものとほぼ同一です。

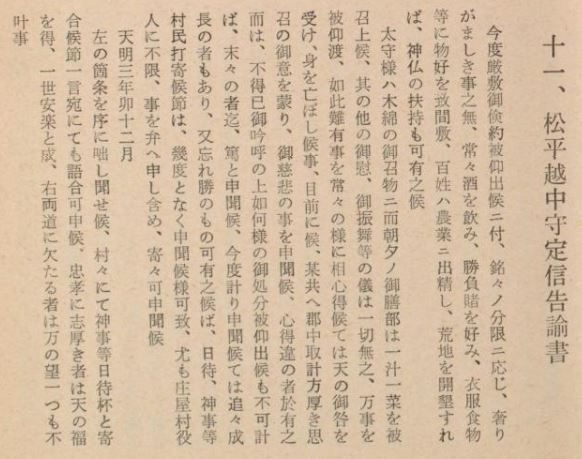

『松平越中守定信告諭書』 白河市史資料集 第3集 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3042276/1/17

要約「お前ら酒や賭け事を好んでるらしいな。わし一汁一菜しとんねん。見習って倹約せえ」

からの~

一、村中みんな仲良く。そうしないと村が滅ぶよ

一、夫婦なかよく。そうしないと家が滅ぶよ

一、百姓は農業以外しちゃダメ! 商業に手を出すと身が滅ぶよ

一、鳥や獣でさえ餌を貯蓄するでしょ。人間なんだから貯蓄を心がけよう

一、村の困窮は村長の責任だよ

一、村長や役人の悪堕ちしたら村中が困るよ。村長・役人は病人を看病するものと心得よう

一、信仰は大事にしようね

一、神事とか種まきとか橋をかけるとかなにかにつけて寄合するとよい。念仏のための寄合も可

一、正月も三日までは休んでよい。でも四日になったら働こうね

一、五人組の掟書、ちゃんと守ろう。つーか守らせなさい。

一、流行病は不潔な場所から発生するよ!肥やしの取り扱い注意。蚕を育てよう、紅花も育てよう

という十一条が、定信が村々に教え諭した十一条だったと思われます。

小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事

は見られません。

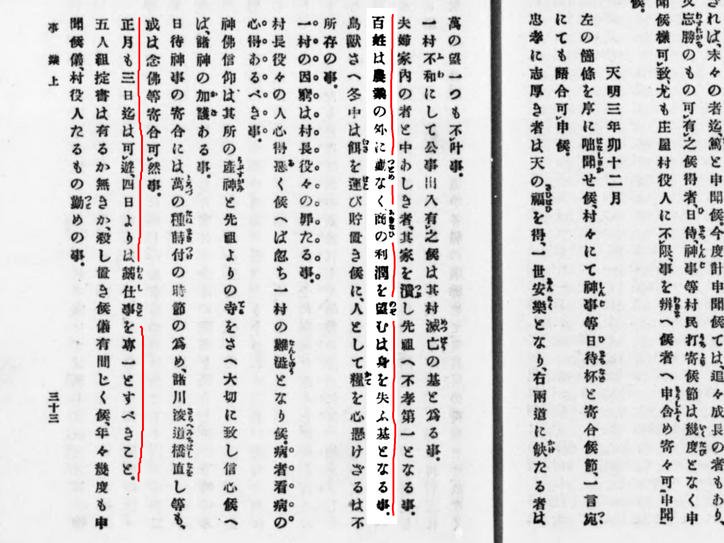

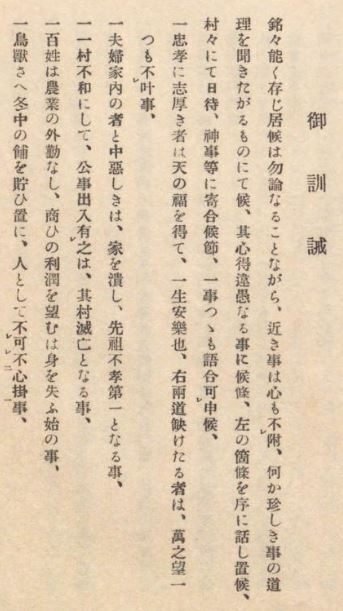

そのうえで、天栄村の『天明三年十一月白河領倹約令』全文を見てみましょう。

### 『天明三年十一月白河領倹約令』

くどくなってますが、話のマクラは基本、同じ。

オリジナル(?)には無かった条文が出現してます。死体之出生とは間引きのこと。

「他人をうらやましがらず、また不遇をなげきもせず、ただただ農業にはげみなさい」だって。心を無にして農業ロボになれみたいな話。ひでえ。

で、「小百姓は十三歳以上は読み書きを教えちゃいかん」の命令。

どうしてバリエーションがあるのでしょう?

そしてオリジナルはどちらでしょう?

はたして定信は本当に

「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」

と命令したのでしょうか?

私は、この時点では、そうじゃなくて『天明三年十一月白河領倹約令』は後世の書写まちがいだろうと推測しました。

なぜなら『松平越中守定信告諭書』は条文が十一か条です。

『天明三年十一月白河領倹約令』、数えてみたら条文が二十二に増えてるのに、文章の最後は

「十ヶ一ッを申聞せ候」

となっているのです。

書写の際にオリジナルの取り違えが生じてしまったと思われます。

もしくは、紛失したのがバレるとマズいので、新しい方の御触れを元に書写して、結びを「十ヶ一ッを申聞せ候」に直し、日付だけ天明三年十一月にして誤魔化したのかもしれません。

……これが、さらに重ねてしまった私の間違いです。

数字だけに着目して結論を急がず、ちゃんと文章を読めば、こんなケアレスミスは防げたはずでした。

まゝ手元なる事を十ヶ一ッを申し聞かせ候

であって、

「まあ、手の届く十一ヶ条を申し聞かせるのである」

というわけで、とりあえず二十二条バージョンと、特に重要な十一ヶ条のバージョンがあったのでした。ショート・バージョンの方が『松平越中守定信告諭書』の方として記録されたのでしょう。

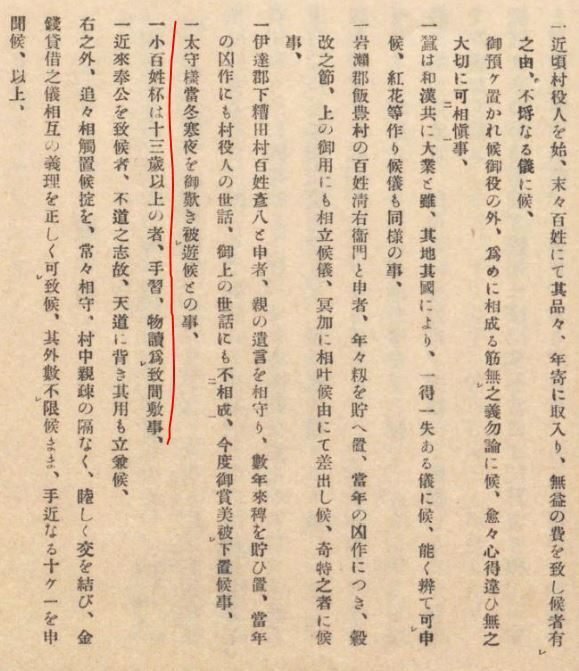

ロングバージョンが伝えられたのは天栄村以外にもありました。

石川町史 下巻 - 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3008968/1/47

白河天神町 大庄屋藤田家文書 | 広瀬典 撰 ほか『白河楽翁公伝』- 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3440228/1/22

石川町は福島県中通りにあり、白河市の東、棚倉町の北あたりです。

白河天神町は現・白河市。

白河天神町の大庄屋藤田家文書には定信が江戸で役人に口授したとあります。

『御訓戒』は飢饉の中の緊急事態命令ですから、急ぐ必要があったのでしょう。

つまり定信の直筆の文書としては残っておりません。

そして、定信の伝記となると短い方が都合が良かったのか、ショートバージョンの収録が目立ちます。

上野雄図馬『白河楽翁』もそうですし、本田無外『白河楽翁言行録』(明41)でもそうです。

白河楽翁言行録 (偉人研究 ; 第53篇) - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/782020/1/26

いずれにせよ、

天明三年に定信は口述筆記で『御訓戒』を指示した

『御訓戒』は22ヶ条のバージョンと11ヶ条のバージョンが存在する

天栄村、石川町、白河天神町と複数の書写が存在するため、誤記や偽文書とは考えられない

22ヶ条のバージョンには"小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事"という一条がある

11ヶ条は特に重要な指示であり、"小百姓杯は~"はその11条には入らない

ことがあきらかになりました。

ええ、そうです。

松平定信はたしかに天明三年時点に

「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」

と命じていたのです。

15年後には平民教育のための学校を作りましたし、その年に出した『御百姓心得方申聞書之写』では「十三歳以上の小百姓の読み書き禁止」が消えていますから、方針を転換したのかもしれません。

しかしともかく、天明三年にはそれをやったのでした。

## 定信の意図は文盲化ではない

で、擁護するつもりもないのですが、

「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」

は庄司吉之助氏のいう通り、文盲化政策だったのか?ということを考えてみたいと思います。

なにしろ、後年には平民教育の学校として『敷教舎』を作り、自ら教鞭をとったほどなのです。

歳をとってドンデンがきたのかもしれません。

が、私は

「定信は文盲化を意図して命じたわけではない」

のだと思います。

メディアの力というものを正しく知り、正しく恐れた(寛政の改革における出版統制など)定信のスタンスを考えると、朱子学や国学を庶民が学ぶ機会を奪ったとは思えません。

身分制社会の原理原則をを庶民の方から学んでくれて自主的にマインドコントロールされてくれるなら、願ったりかなったりなのです。

統治にとって都合の悪い書物の禁止は考えたかもしれませんが、読み書き自体を禁ずるとは考えにくいのです。

この問題は、『御訓戒』が出されたのが天明飢饉の最中、つまり緊急事態命令であるという視点によって解くことができます。

『御訓戒』は、二十二条も命令がありますが、実のところ

「農民は農業をして、食料を生産しましょう」

というひとつの目標のための命令だと言えます。なぜなら飢饉の真っ最中だから。

再確認しましょう

【重要な十一ヶ条】

一、村中みんな仲良く。そうしないと村が滅ぶよ

一、夫婦なかよく。そうしないと家が滅ぶよ

一、百姓は農業以外しちゃダメ! 商業に手を出すと身が滅ぶよ

一、鳥や獣でさえ餌を貯蓄するでしょ。人間なんだから貯蓄を心がけよう

一、村の困窮は村長の責任だよ

一、村長や役人の悪堕ちしたら村中が困るよ。村長・役人は病人を看病するものと心得よう

一、信仰は大事にしようね

一、神事とか種まきとか橋をかけるとかなにかにつけて寄合するとよい。念仏のための寄合も可

一、正月も三日までは休んでよい。でも四日になったら働こうね

一、五人組の掟書、ちゃんと守ろう。つーか守らせなさい。

一、流行病は不潔な場所から発生するよ!肥やしの取り扱い注意。蚕を育てよう、紅花も育てよう

ようするに「全員が一丸となって働きやすい環境を整え、農業にいそしみなさい」なのです。

【場合によっては省略可能な十ヶ条】

一、忠孝が大事です。どっちか欠けたら万に一つも望みが叶わないぞ

一、この国(白河)は生まれた子を間引きする風習が多い(やめようね)

一、他人をうらやましがらず、自分の不幸を嘆かず、ただひたすら天に祈って農業をしなさい

一、元日に蒼木(俗にいうおけらの根)を焼くと一年間病気になりにくいらしいよ

一、近頃は役人をはじめ小百姓まで、身分をこえてコネに取り入って利益を得ようとする人間が多い。ダメ、絶対

一、小百姓などは十三歳以上の子に読み書きをさせてはならない

一、最近の奉公人は悪堕ちしてる。そんな奴は一生日陰者だ

一、飯豊村の清治右衛門は籾を貯蓄していたので、今年の凶作で役に立ち、藩からもほめられたよ。みんなマネしようね

一、下額田村の彦八は稗を貯蓄していたので、今年の凶作で役人の世話にならずにすみ、藩からもほめられたよ。みんなマネしようね

一、定信様はこの冬、たのしい歌会を開催する予定(だから冬までがんばれ)

したがって、こっちの重要ではないほうの十ヶ条も本質的には

「全員が一丸となって働きやすい環境を整え、農業にいそしむ」

ための命令であろうと考えられます。

定信が子供の間引きを特に問題視して対策にやっきになったのは有名です。

これはもちろん倫理的な理由もありましたが、間引きによって農業人口が減ってるという切実な問題もありました。

とにかく白河藩は農業をやる人間を増やさないといけませんでした。

だからこそ商業禁止であり、村長・役人は病人を治して働かせねばならないのであり、間引き防止だったのです。

「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」

も、その線で考えなければなりません。

本百姓ではないのです。小百姓なのです。ここが重要。

小百姓とは厳密には、わずかながらも土地を持った独立した百姓で、水飲み百姓(小作人)とは区別されます。

が、ここでの定信が厳密な意味での区別をしたかどうか。

杯の字を当てて「など」と読ませているところを見ると、「小百姓杯=豪農以外の貧しい農民」を全般を指しているのでしょう。

杯が水飲み百姓の意味ではないでしょうか。

天明飢饉の前から、白河藩では農業が破綻し、一揆が発生していました。

定信が十代で家督を継いだのも、中風になった養父・定邦が一揆が頻発する白河領が手に負えなくなったせいでもありました。

小作農というのはアルバイトですから、農業以外にかせぎのいい仕事があると、そっちで働いてしまうのです。

そして東北の玄関口で参勤交代の大名のほとんどが通る白河では、この手の農業以外の仕事のクチが多かったのでした。

そういうわけで、農業人口がますます減り、飢饉の際に大打撃となったわけです。

重農主義者である定信は、とにかく自給率を上げる道を選びました。

だからこそ、

「小百姓杯は子供が十三歳以上になったら、とにかく農業をさせなさい。寺子屋に通わせないで!働かせて!」

だったのだろうと思います。

この時代、寺子屋教育では「読む」より先に「書く」を教えていました。

なのでおそらく、「手習物読」とは寺子屋教育を指していると思われます。

あるいは

「読み書きができなければ、奉公だとか商売といった頭脳労働が必要なアルバイトはできず、農業をやるしかなくなるだろう」

だったのかもしれません。

「それを愚民化政策というのだ」

と現代のわれわれはツッコんでしまいますが、定信自身はそのツッコミに

「誤解を招いたのなら反省する。そういう意図ではない」

と答えるでしょう。

現代の保守政治家が差別の意識なく差別発言するのと構造は同じです。

とにかく農業をさせたいというのが主であり、それが愚民化になってるとは気が付いていないという。

また、後年の『御百姓心得方申聞書之写』からは「小百姓杯は十三歳以上之者ニ手習物読致させ間敷候事」が消えているので、この指示は飢饉のときだけの一時的なものだったのじゃないかと思います。

繰り返しますが、庶民が儒教を学んでくれるのは江戸時代の執政者にとって好都合なのです。

だからたいていの藩で授業を庶民に公開しましたし、白河藩も例にもれません。

『物語藩史 白河藩』の執筆者・庄司吉之助氏には「飢饉の最中の指示である」という視点が欠けているのです。

"がむしゃらに働くことを強調"したのも、飢饉の最中であればしぶしぶ納得の命令ではあります。

現代日本の政府のいう「自助」に対して我々がしぶしぶ納得してるのと同じ意味で。

もっとも別解もあって、この小百姓十三歳読み書き禁止令はずっと続けられ、松平定信の「平民教育を施した」の「平民」の中に小百姓と水飲み百姓は含まれていなかったという可能性も残りますが……

でもまあ、身分を重んじるのであれば、線を引かれるのは「小百姓」と「水飲み百姓」のあいだであって、「本百姓」と「小百姓」のあいだではないだろうというのが私の考えです。

以上を持ちまして、

「松平定信は寛政十一年(1799)に平民教育のための学校を建てた。これはまぎれもない事実だが、一方で、天明三年(1783)には郡代を通じて「小百姓杯は十三歳以上之者に手習物読いたさせまじき」と訓戒していた。これも複数の一次史料に見られるまぎれもない事実である」

という、一見矛盾してるのだけど、証拠がある以上そうとしか言いようがない結論の解説を終わります。

定信はたしかにそれを言っていたのでした。愚民化のつもりだったかどうかは別として。

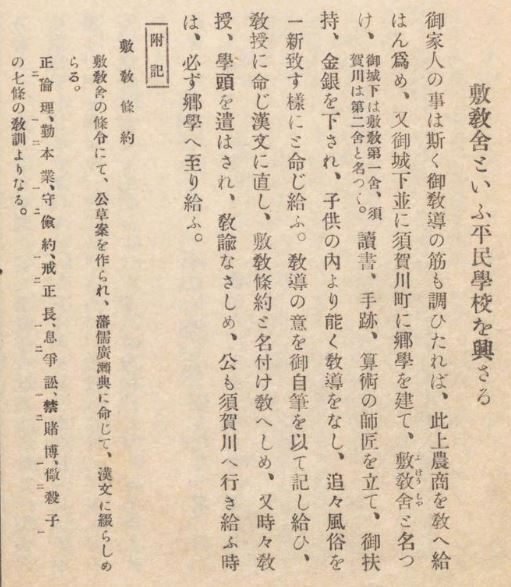

最後に、定信が作った平民教育の施設について。

広瀬典 撰 ほか『白河楽翁公伝』- 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3440228/1/22

農商に対して「読書」「手跡(書道)」「算術」を教えたとあります。

定信が平民教育の施設を作ったという史実は疑いようがなかったので

「Aならば、相反するBは誤りだろう」

と単純に思い込んで、

「AもBも両立する可能性がある」

と考えなかったところに私のミスがありました。

おわり。

-----------

【PR】

こういう研究をしてるのも、風雲児たち二次創作『識りたがり重豪』のためです。

このエントリが面白かったら、ぜひ読んでくださいませ。

『識りたがり重豪』 第一話 「実学党くずれ」|桝田道也|pixivFANBOX https://mitimasu.fanbox.cc/posts/3977096