受験勉強は朝型がベスト? 夜型でもOK? 東大生が教えるたった1つの原則とは

はじめに

みなさん、こんにちは!

ドラゴン桜マガジン編集部です。

みなさんは、朝に弱い方か、それとも強い方でしょうか? また、勉強に集中しやすい時間帯は朝と夜のどちらでしょうか?

これらはどちらがいいのか、正解があるのか気になるところですよね。

そこで今回は「東大生は受験生の時、朝型、夜型のどっちの生活リズムで勉強していたのか」と言うテーマで、編集部の東大生たちを調査した結果をお届けしたいと思います。

朝型、夜型それぞれの意見

東大生というと、きちんとした生活リズムで朝早くから受験勉強に取り組んでいる、というイメージがなんとなくあるかもしれません。ですが、結論から言うと、朝型と夜型どちらのタイプもいました。

夜型だったという学生曰く、

「朝早く起きた方がいいとは思っていたが、無理にやっても勉強効率が上がると思えなかった。自分が勉強しやすいタイミングで勉強するようにしたら、夜の1時に寝て朝は7時に起きるという夜型の生活サイクルになった」

とのこと。

何を隠そう、筆者もこのタイプでした。朝早く起きた方が勉強に集中できるという話はよく聞いていましたが、自分の生活サイクルとはあっていない気がしてしまい、結局昼間から夜にかけて勉強するというサイクルを取っていました。朝に勉強することができる人を羨ましく思ったことをよく覚えています。

逆に朝型の生活をしていた人の意見としては、

「中学生から高校までの6年間、だいたい9時半には寝て、朝は5時半に起きる生活をしていました。部活から帰ってから就寝までほぼ時間がないので、夜は全く勉強しない代わりに、朝に勉強していました」

とのこと。

この人の場合、日が暮れるにつれてどんどん集中力が落ちていくタイプで、この生活サイクルがあっていたのだとか。

また、今では超夜型生活を送るある東大生の方からは、面白い意見を聞くことができました。

彼は今でこそ夜型の生活をしているそうなのですが、受験生当時は朝型の生活リズムで勉強していたというのです。朝5時半に起きて7時に高校に到着し、そこから勉強するという生活をしていたそうです。

逆に、部活の影響で夜しか勉強できなかったという方もいました。

所属していたバスケットボール部が忙しく、部活後に19時から22時まで塾に通ったり自習して勉強していたのだそうです。この方からは、朝型・夜型という以上の意見を聞くことができました。

彼女曰く、

「それぞれ部活や課外活動、習い事などやることがあるだろうから、朝型・夜型になってしまうのは仕方ない事情があると思う。朝型か、夜型かにこだわるよりも、生活をルーティン化させて、勉強を生活の一部に組み込んでしまうことの方が重要だ」

とのこと。

確かに、ここまでの意見を見ていくと、朝型の人もいれば、夜型の生活リズムの人もいるという感じで、どちらが正しいというものでもなさそうです。

それよりも、いつ勉強するかを自分の生活の中で固定化してしまい、自然なルーティンの中で勉強を「普段通りに」こなせるようにしてしまうといいのかもしれません。

ですが、朝型であろうが夜型であろうが、必ず共通して守るべき原則が1つだけあります。

受験直前だけは生活リズムを朝型に切り替えよう

それは、受験の直前だけは朝型になったほうがいいということ。

なぜなら、大抵の試験は朝から始まるからです。特に受験ともなれば、人生をかけたテストが朝の9時から始まってしまいます。ですから、試験開始の時点で脳みそがフル回転できるように準備しなくてはいけません。

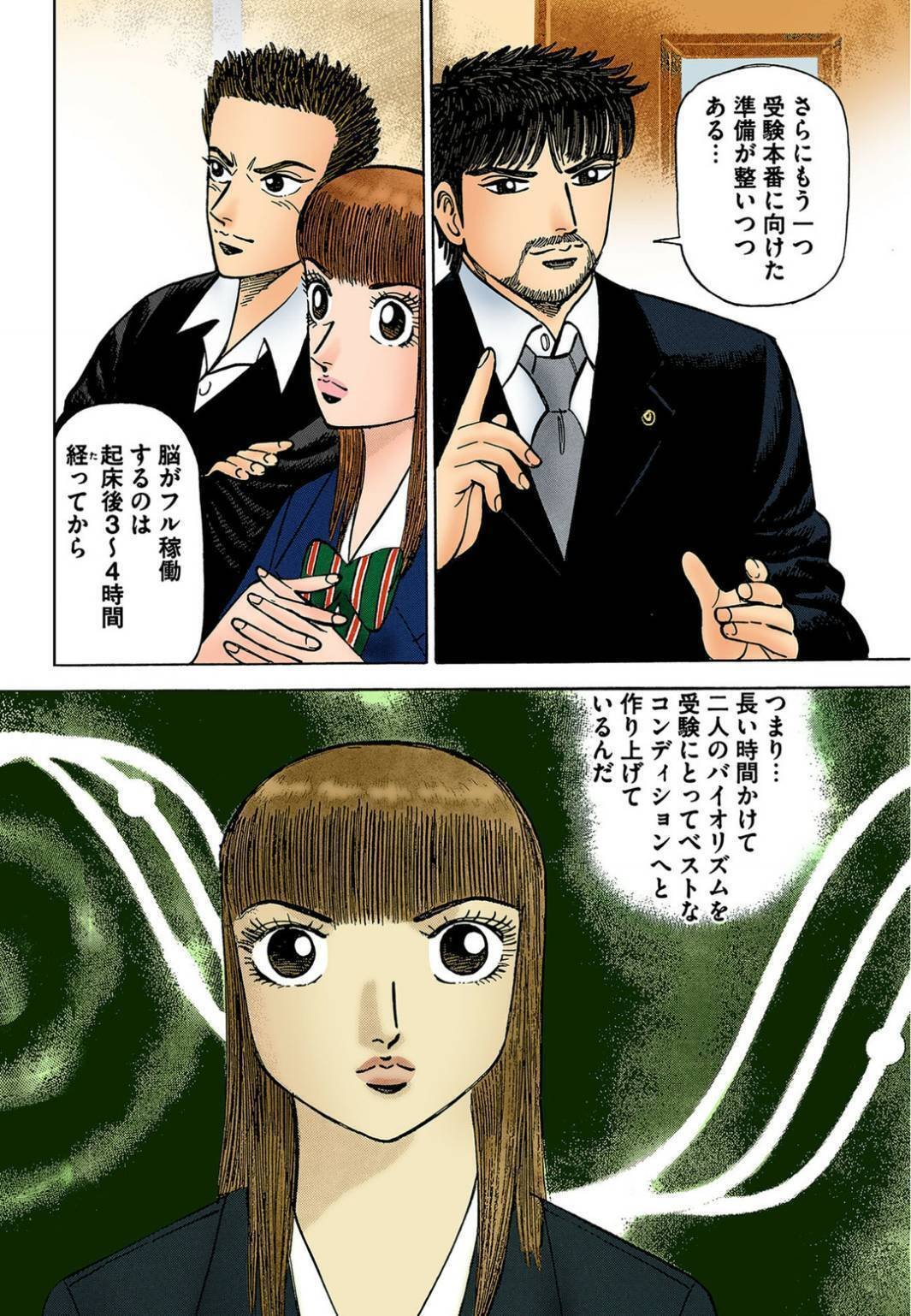

そのコツについてはドラゴン桜のマンガで紹介されていました。

ポイントは2つ。一定の時間に起きて、朝日を浴びて体内時計をリセットということでした。

筆者の場合は基本遅起きでしたが、試験直前の2週間くらい前から朝の6時頃に起きるようにして、朝日を浴びて生活リズムをコントロールしていました。

体内時計の修正には大体3週間はかかると言われているので、私の場合だともう少し余裕をもって調整した方がよかったかもしれません。

もし夜型タイプの受験生の方であれば、このようにして試験時間に合わせて自分の生活サイクルを調整するのがいいでしょう。

まとめ

ここまで見てきた内容をまとめると、

①朝型であろうが夜型であろうが、勉強のルーティーンがきちんと確立できていれば問題ない。

②試験本番の3週間くらい前から体内時計を調整して、試験にフルパワーで臨める体に仕上げる。

ということが言えそうですね。

朝型、夜型のどっちがいいのか悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください!

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?