さばかれえぬ私(わたくし)へ Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023 受賞記念展 志賀理江子・竹内公太 レポート

12年間の時間というのはとても長い時間でした。直接的な、沢山の人が亡くなってしまったという死の衝撃が少し和らいで、その人の人生への語りが変わる。わたしの今の魂というのは、人々の最期の時間を受け継いだものであろうとしたのだと、はっきりと言えます。

遺された人たちが何を求めるのか、その切実さの根っこみたいなものに、わたしが長らく求めてきたイメージとか表象というものが宿っていたのだと、そういうことだったんだと、私が長く写真を通じて学んできたことなのだと、気付いたように思います。

風船爆弾における盲目とナルシシズムの全体化は、国家権力による強力な情報統制によるのかもしれない。市民が見る情報に選択の幅は無かっただろう。強固な権力に縛られて、集団で一つの方向を見るしかない。

一方、現代では多くの市民が個人デバイスを持ち様々な媒体の流す情報を取捨選択ができるはずだ。しかし、相変わらず異文化異人種への偏見とデマ、差別心が、殺人や戦争を煽っている。これが私が73年前の爆弾を無視できない理由のひとつだが、虚構の物語を現実と混同するような状況を、現代のメディア環境はどのように補強しているのだろうか。

3月18日より6月18日まで、東京都現代美術館(MOT)で『さばかれえぬ私(わたくし)へ Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023 受賞記念展』(英語タイトル:Waiting for the Wind)が開かれている。

東京都とトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)が主催する同賞は公募と推薦で受賞者が決定される、『海外での展開も含め、更なる飛躍とポテンシャルが期待できる国内の中堅アーティストを対象とした現代美術の賞』(プレスリリース)であり、賞金授与の他、海外渡航も含めた資金提供とMOTでの展覧会開催、バイリンガル仕様の作品集作成などを複数年に渡って支援する継続性が大きな特徴だ。

2018年のスタートからこれまで、四回(※)受賞者を選考し、『さばかれえぬ私へ』は、第三回(2021-2023)の受賞者である志賀理江子と竹内公太による、同賞では初(※)の二人展となる。

※【受賞者】

第一回:風間サチコ/下道基行

第二回:藤井光/山城知佳子

第四回:サエボーグ/津田道子

※第二回、藤井光/山城知佳子までは個展が同時に行われる形式だったが、志賀と竹内は受賞後の対話を経て、『さばかれえぬ私へ』というタイトルの共同考案や空間の使い方等も含め、相互に協力しあう形で展示を組み立てた。詳細は記事後半のインタビューを参照のこと。

3月19日(日)にはMOTの講堂で、選考委員長であり北京中間美術館のディレクターも務めるキャロル・インハ・ルーを迎えたアーティスト・トークが行われ、賞の概要と展示内容について、作家たちから解説がなされた。

筆者は同日のトークを拝聴後、短時間ではあるが作家二人にインタビューを行い、別日に会場の取材撮影を行った。以下、トークとインタビューを個々にまとめ、会場写真を挟み込んでレポートとして構成した。

震災と復興、メディアと戦争、歴史への向き合い方など、多岐に渡る問題系についての深い示唆に富む、非常に価値ある展覧会のため、残り会期はさほど多くないが、未見の方は是非、見逃さないでほしい。

アーティスト・トーク:志賀理江子、竹内公太、キャロル・インハ・ルー

アーティスト・トークは、まずTCAA選考会運営事務局の塩見有子(特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ ディレクター)がモデレーターとして選考過程や支援内容など賞の概要について一通り説明した後、志賀、竹内がそれぞれ受賞後の取り組みと出品作について報告と概要の解説を行い、キャロル・インハ・ルーが選考委員長として、二人の作品についてコメントを返していた。その後、二人が今後の活動の展望を語り、短い質疑を挟んでトークは終了した。

アーティスト・トーク:志賀理江子

「短い時間ですが、沢山の想いがありますので、喋らせて下さい」と前置きした通り、溢れんばかりの言葉を紡いでいた。

愛知県に生まれ、2008年から宮城県に拠点を置く写真家の志賀は、周囲の土地や社会を対象に、死に向かう想像力から生を捉え返すような強いイメージの作品で高い評価を受けてきたが、自らも住民として被災した東日本大震災の後、「復興」を旗印に政府が推し進めた防潮堤建設を始めとする再開発や、便乗するかのように被災地へ入ってきた巨大資本の姿に圧倒され、アンビバレントな感覚に晒されてきたと振り返る。それは歴史的に中央集権の体制から強制される政策に翻弄され、しばしば饑饉に襲われてきた東北の姿と容易に接続されるものであり、志賀に「自分がどのように物事を考える人間なのか、またその思考はどこからきてどう成り立っているのか」を見つめ直させることとなった。そして、「その中で思考し続けたことが表現として立ち現れる時間があったときに、それを他者にどのように語るかという問いそのものが表現になっていった」。

『さばかれえぬ私へ』においては、そうした「もがき」や試行錯誤が「歩行」「歩くこと」を中心にして具現化し、壁を覆う巨大なターポリン(志賀によれば「写真壁画」)と、防潮堤の上を歩く人々を撮影した、こちらも巨大な壁面投影の映像作品とを中心にするインスタレーションとして結実した。

志賀理江子《あの夜のつながるところ》2022、インスタレーション

壁全体を覆う津波に破壊された重機の集積場を背景に、さまざまなイメージがコラージュされるターポリンの「写真壁画」。中央には休息のために座ったり寝転んだりできるガラ袋の山と、単管とフェンスの囲いの中で吊り下げられた黒いフレコンバッグが揺れている。

ターポリンのイメージを覆うように、東日本の沿岸部の地図をなぞった赤い線が引かれている。「人間が作った道に血が通っているような形になっている」(志賀)。ところどころ、東北を襲った飢饉の歴史や震災、復興に関連するアノニマスな語りのテキストが付された出力画像が並び、手書きによるメモやメッセージも書き込まれている。

それら複雑なイメージが重ねられた壁は、志賀によれば、観る側が焦点を合わせる距離によって様々に変化するよう意識して構成されているという。「さまざまなレイヤーというものを作って、どの立ち位置で壁画を見るかって言うことで焦点距離が変わってくる。近くで見たときと引いて見たとき、見えてくるものが違うと言うことをできるだけ考えて作った。そこでその都度結ばれるイメージが見る人の思考のトリガーになるよう願っています」

志賀理江子《風の吹くとき》2022-2023、ビデオ・インスタレーション、エンドレス

入り口からつながる空間には、堤防の上を歩く複数の人々を正面から捉えた映像が、抽象的な左右のイメージと同時に壁面全体へ投影されている。ある人はマイクを持って、震災や日本の近代化と東北の収奪に関するテキストを読み上げ、ある人は目を閉じ、ときには山背(東北に冷害をもたらす湿った風)に吹かれて、バランスを失いながらも歩き続ける。後段のインタビューで語っているが、この作品で歩く人々の姿に竹内はベンヤミンによる有名な『歴史の天使』の一節を想起したと語っていた。

映像は長時間に渡るため、ここでもブルーシートやガラ袋を加工したクッションに座って鑑賞することができる。

「沢山の人の死と同時に復興の名のもとに大きな資本力で行われてきたさまざまな計画の内実というもののパワーバランスがテーマです」

そう語った志賀は、展覧会のために支援される資金を海外渡航の代わりに、東日本の沿岸部を「くまなく」リサーチし、「人を招いて、学びや思考の積み重ねの場にしたいとずっと思っていた」という自らのスタジオを本格的なオープン・スタジオ『スタジオパーラー』として整備するために使ったと説明した。それは審査段階からプロジェクトの中核を成すとプレゼンされており、受賞から展覧会までの二年間は、『さばかれえぬ私へ』に向けた制作のために滞在した竹内をはじめとして様々な人々が訪れ、あるときは共にターポリンの写真壁画を制作し、「膨大に時間がかかるってことが幸いして、何かの問題をあっちごとから皆んなのことにしていくような時間」の流れる場になったという。

スタジオでは3月から6月の展覧会会期中、「東日本大震災の復興について学び、対話するための資料や記録の展示」を同時に行っており、それは展覧会が終わっても形を変えて続けられる。

トークやインタビューで志賀は再三、今回の展示はオープン・スタジオでの様々な企画と同時に行われることが重要であり、もっと言えば「こっちから出前する」「こっちが本物」(インタビューにて)だと重要性を繰り返していた。それは歴史的にみて、食料やエネルギーなど、中央に様々なものを供給してきた東北に住む志賀の、「わたしなりに出来ること」であり、その取り組みは今後も続いていくという。

トークの最後で今後の展開について問われた志賀は、以下のようにスタジオを継続する構想を語った。

「準備している中で、あ、これを目指したいんだと気付いたことがある。それは、“これからも続く”ということと、”途中”であり続けるということ。たまたま今、アクティベートされたスタジオで蠢いているものを“途中”の状態にもってきて、それがこれからも続いていくのだと示したい。復興や人生も、まさにそうしたものだからです」

「(今回)スタジオを開いて長丁場をしながら凄く感じたのは、こっちが本当にわたしがやりたかったことなのだ、ということです。作品をつくるということと、集まって一緒に作業することが反転するような感覚があって、これまでは作品を仕上げるということに凄く注力してきたのだけど、それが反転した感覚があった。完成させた何かを綺麗にもってくることじゃない、今後変化していく予感に満ちたものとしての展示をしたい」「写真壁画は会期終了後に持ち帰って、もしできたら、どこか吊るしておけるような場所で、十年くらいは手を入れ続けたい。夢のような話かもしれませんが、そこがオルタナティブな表現の場になってくれたら、最高だと思います」

床の中央部には震源地の情報を示した印が貼られ、柱には志賀のスタジオ『スタジオパーラー』で開催されたイベントのフライヤーが山積みに。脇には、壁画上に赤い海岸線を描いたインクと注射器を入れた容器が置かれている。

アーティスト・トーク:竹内公太

『指差し作業員の代理人』をはじめ、大胆で野心的なプロジェクトをいくつも実現してきたが、自作についての語りは非常に抑制的だった。

半ば独白の台詞のように熱っぽく語った志賀のあとを受けた竹内は、東日本大震災があった年の夏、東京電力福島第一原子力発電所のライブカメラ前で突如「指差し」を行った作業員の「代理人」を名乗って発表し、大きな話題となった『指差し作業員の代理人』がよく知られる作家だが、現在は福島県いわき市で生活しながら、仕事やリサーチのため、津波被害のあった沿岸部や、原発事故による汚染から今も避難指示が出ている区域に通っている。

『さばかれえぬ私へ』では、同地で暮らすうちにその存在を知った、「風船爆弾」のリサーチ・プロジェクトを中心にする展示を行っている。抑えた調子で淡々とそれらの概要と経緯を報告する竹内の姿は志賀のそれと対比的で、二人のキャラクターの違いとして、印象に残るものだった。

「風船爆弾」とは、太平洋戦争の末期に、旧大日本帝国陸軍がアメリカ本土を直接攻撃するため研究開発し、実戦投入して米国市民に死者も出た兵器だ。いわき市の海岸を含めた、太平洋側に面する複数の地点から、のべにして約9,300発が放たれ、数百発が北米大陸に届いた記録が残っているものの、敗戦後に軍が資料を廃棄したため、日本には殆ど資料が残っていない。

「この遠隔テクノロジーが、過去の出来事でありながらも現代に通ずる題材だと直感的に思って、ここ数年来、リサーチと制作発表に取り組んできました」

そう語る竹内は2017年にもACC(アジアン・カルチュラル・カウンシル)から助成を得て渡米。専門家のアドバイスと米国立公文書館に収められた米軍の資料を参照しながら、幾つか爆弾の飛来した土地を訪問し、「SNOW Contemporary」や「いわき市立美術館」で、リサーチに基づく資料や、UAV(unmanned aerial vehicle、いわゆるドローン)によって風船爆弾の「目」の再演を試みた映像作品を発表し、SNSによるフェイクニュースや人身攻撃と遠隔操作による攻撃兵器を「相手を見ない=盲目」という点で関連させたエッセイ(冒頭のテキスト引用元である『エコーシューティング/ 盲目の爆弾』)も発刊してきた。

『さばかれえぬ私へ』は、それらに加え、TCAA受賞の海外活動支援によって2021年に行った新たな渡米リサーチを基にした新作で構成されている。

竹内公太《地面のためいき》2022,インスタレーション

北米大陸に飛来した数百発の風船爆弾が着弾した地点は、当時の米国陸軍他の調査結果が米国立公文書館に収められ、誰でも閲覧可能だ。竹内は記録を参照しながら1945年2月15日にワシントン州プロッサーの北東、ラトルスネイク山(この地域に先住するヤカマ民族の人々からは聖地「ラリイク」山と呼ばれる)の麓に落ちた風船の座標を特定(近傍には、長崎に落とされた原子爆弾「ファットマン」に使うプルトニウムを精製していたハンフォード・サイトがあった)。その後、地面を撮影した三百枚の写真を縫い合わせ、着地した風船爆弾を模した実寸の構造体を作った。構造体には送風機で空気が送り込まれ、9分ほどで膨張した状態からおおよそ35分かけて萎んでゆく。

構造体を囲むように、風船爆弾を実際に撮影した当時の写真が掲示され、ハンフォード・サイトの敷地境界と風船が飛来した地点の関係を示した図が壁にかけられている。

コロナ禍によるNYの自主隔離が解け、誰でもワクチンが打てるようになったタイミングで米国へ向かった竹内は、予めGoogle Mapsと米軍撮影の航空写真を照らし合わせて着弾地点の座標を特定したワシントン州プロッサーやコールドクリークを訪問。新作のために、風船が着地した「面」である地面をとらえた数百枚の記録写真を撮影し、オレゴン州では別の風船爆弾の爆発によって死亡した六人の市民の縁者に面会した。まだ国内では移動の制限が推奨される時期だったが、自身で座標を特定した高揚と、証言者がいつまで健在か分からないという焦りから、思い切って行動することにしたのだという。

竹内公太《サイトマーキング(プロッサー)》2022、写真

ラトルスネイク(ラリイク)山のふもとに落ちた風船の着地点に、足で印を付けた写真作品。1945年2月15日の米軍情報部の報告書(写真横に複製を掲示)や記録写真から特定した。地点とは言うものの、実際に現場を目にした竹内はそれが「面」であることを意識したと、トークで語っていた。《地面のためいき》は、この地点を撮影した写真を貼り合わせたものである。

竹内公太《シューティング(コールドクリーク)》2022、写真

1945年3月10日。ハンフォード・サイトのヤキマゲートから西へ行った先の「コールドクリーク」にも風船が落ちたという報告があり、警備兵は銃で風船を撃ったとされる。竹内はその行為を再演した写真を撮った。横には当時の報告書複製が掲げられる。後段のインタビューでも話題に出るが、蔡國強やクリス・バーデンの有名な作品イメージが脳内にあったという。

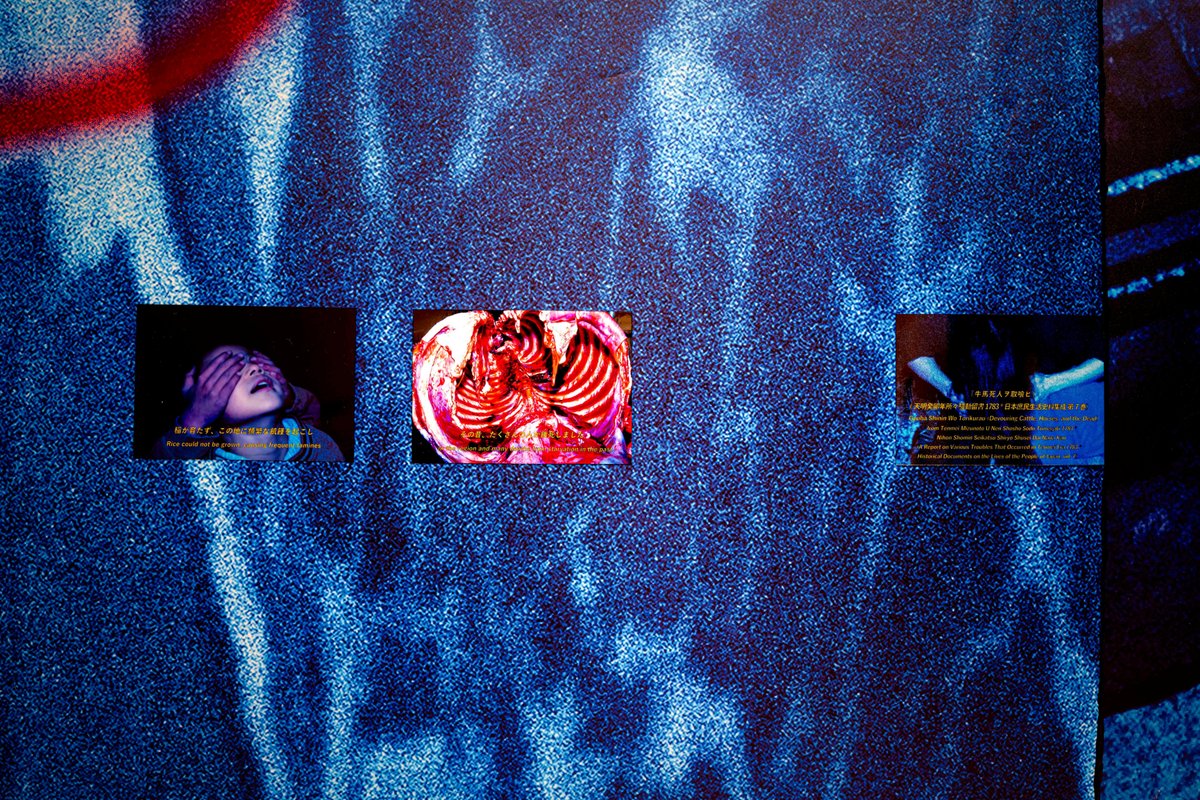

奥側壁:《眺めの回収/風船憑依》

右側モニタ:《盲目の爆弾、コウモリの方法》

竹内公太《盲目の爆弾、コウモリの方法》2019-2020、映像、32分

風船爆弾の、「本来は存在しない視線=主観的映像」を作り上げるためのさまざまな試行錯誤をまとめたビデオ作品。UAV(ドローン)を使ったシミュレーション、リサーチに使った資料写真、証言者インタビュー、石碑や公文書からの引用で構成される。語り手は蝙蝠(に憑依する竹内)。退化した目と、それを補う超音波による飛行は、上記資料群からなんとか「捏造」した覚束ない映像に重ねたメタファーでもある。

映像の音を聞くためのヘッドフォン。これも遠隔操作の一形態であり、ときに兵器の一部にもなる。

竹内公太《眺めの回収/風船憑依》2021-2023,紙にインク、C-プリント

風船爆弾が飛来した場所の地図や記録として残る写真から、風船の視線を想像(憑依)して描かれた数百枚のドローイング群。UAVでは再現困難な高度を、想像で補っている。

そして竹内は、今回の出品作で唯一「風船爆弾」とは関係がない旧作、街が炭鉱街だった時期からあった古い映画館の解体風景の映像と実際の椅子、スクリーンを組み合わせたインスタレーション《三凾座(みはこざ)の解体》を再制作した理由を述べて、話を締め括った。

「この作品は内省的な、内面に向き合わさせるような要素があり、東北地方の震災や飢饉や災害について、より直接的に言及している志賀さんとの良いつながりになると思ったんです」

《三凾座(みはこざ)の解体》2013,映像インスタレーション、33分23秒

2013年6月に解体された、いわき市湯本の劇場『三凾座(みはこざ)』の解体風景を館内にカメラを入れて撮影し、その後、劇場で使われていた銀幕(スクリーン)や椅子に小型カメラを組み合わせ、ループ構造を作ったインスタレーション。観者は小型カメラで撮影された、解体されゆく劇場の中に自身が取り込まれたような錯覚を覚える。

『さばかれえぬ私』とは?

二人が個人の話を終えたあと、相互に展覧会について語る流れになった。

もっとも印象的だったのは展覧会タイトルが『さばかれえぬ私(わたくし)へ』に決まった経緯だ。受賞決定後、二人で展覧会に向けた対話をする中で、志賀は以下のようなきっかけで、議論が始まったと振り返る。

「わたしと竹内さんはあまりにも異なるパーソナリティで、一つの言葉の背後に対して持つ印象や考えがとても違っていて、それ自体はとても面白く、ユニークな議論をさせてもらったと思いますが、とは言え同じ空間をシェアする展覧会が見本市のようにならず、どこか一つのものとして観る人を招きたい、観る人の中で気付きや発見があり、それと同時に自分たちも学べるように、と考えたとき、じゃあ展覧会タイトルだけは二人で考えてみよう!という形になりました。そして、わたしが過去に色々と書いたテキストを竹内さんにお見せしたのですが、その中に「司法によって裁かれえぬ私(わたくし)」っていうような文章があったんですが、そこに竹内さんが反応してくださって。もし自分がこの言葉をタイトルに使うのであれば、私❝へ❝をつけますね、と。そこから議論が始まりました」

「司法によって裁かれえぬ私」という言葉は志賀がある映画のために書いたテキストだが、志賀は「さばく、さばかれぬ」という言葉に、震災後の復興という名の再開発で凄まじいまでに変化させられた自然の姿を重ねたのだという。土や大地や海など、本来なら人が生きる土台になっているものなど、さばきようもないはずなのに、手を下してしまっている、そしてそれを裁かれない私たち。

竹内は、それを「裁かれることなく、許されてしまうわたし」と捉え、「わたし」に対して複数性と、少し開かれたニュアンスを加えるとの意味合いで、格助詞❝へ❝の追加を提案したという。

そして、英語タイトルは日本語からの直訳ではなく、独立した言葉である、Waiting for the Windと名付けられているが、そこには、風船爆弾を運ぶ風、防潮堤を歩く人に吹きつける風など、二人の作品に直接関わる様々な「風」の要素や、「風評」「風穴を開ける」という言葉のメタファーが込められ、同時に、映像も多く、観るのに時間がかかるこの展覧会を、風を待つような気持ちでゆっくり時間を過ごしながら、「わたし」への旅を共有して欲しいという観客への願いも込められているのだという。

二つのタイトルは支え合う関係にあり、志賀曰く、それらは「竹内さんと作った一つの、言葉の作品」である。

トーク全体を通して、志賀の語りの熱量が非常に印象に残るものだった。インタビューも含め、竹内が「志賀さんの姿勢には打たれるものがある」と再三語るのも頷ける、言葉の力を感じた。

インタビュー:志賀理江子、竹内公太

インタビューはアーティスト・トーク後、MOTのバックヤードで三十分ほどかけて行われた。話しているうち、二人が互いに信頼しているのがよく分かった。

ーー先程はお話しありがとうございました。すぐには内容を咀嚼するのが難しい、複雑な関係性を持った展覧会だと感じました。ですので、今回はお一人ずつではなく、お二人同時に、あまり厳密に問い立てするのではない調子でお話をお聞きしながら、内容について紹介の一助にできればと思います。最初に、瑣末なことですが、お二人は受賞前からお知り合いでしたか?

志賀:いえ、受賞をウェブサイトで知った瞬間に、わたしが竹内さんのウェブサイトのcontactからメールしました。正しいルート、あれは(笑)。

竹内:そうですね。志賀さんの方から連絡頂きました。

ーー今回はタイトルの共作をはじめ、相互に意見し合いながら一つの空間を作り上げるという二人展の形態をとっているところが前回までの受賞記念展と違うところですが、そういう形に作り上げていこうと決まったのは、まず顔合わせをして、話し合っていくうちに、という流れでしょうか?

志賀:うん、そうですね。

竹内:はっきりと二人展にしましょうという風に決めたのは、少しは時間を置いたんですが……授賞式の前後くらいで、二人展も視野に入れてっていうような感じで話をしてたんですね。タイトルの話をしていたのもその辺りで……。

志賀:初めてお会いしたのは伝承館(「東日本大震災・原子力災害伝承館」福島県双葉町)でした。

竹内:そのあと、柳美里さんがやってるカフェ(南相馬市のブックカフェ「フルハウス」)でお茶飲んで喋ったんでしたね。

志賀:そのときにね、竹内さんの方は、はっきりやりたいことがあると分かっていたから、「ああ、なるほど」と思って。でもまあ、せっかくだから、いい展覧会がいいよね、って。「二人の見本市じゃなく、いい展覧会をしたいよね」と言いました。

竹内:そう、その発想完全に僕の中になかったんですよ!

ーー完全になかった?

竹内:全くそんなこと考えもしなくて。受賞して、今までの(TCAAの)規定の枠組み、つまり個展ですよね。自分のキャリアに「東京都現代美術館で個展」って書けるぞと(笑)。よしよし、みたいなことで、もう馬鹿みたいに舞い上がってたんですけど、志賀さんはでも、既にオーディエンスのことや、受賞して東京都の支援を受けて制作する意味なんかを最初からきっちり考えてたんですよね。僕はそういう姿勢に打たれるものがありまして、この人と共同すれば、二人展になるかはともかく、いいフィードバックがあるだろうというのは、最初からよく分かりました。

ーーなるほど。志賀さんが主導して、タイトル含めた今の形になってきたという感じでしょうか?

志賀:主導でもないの!ほんとに竹内さんは噛みつくし(笑)。お互いバックグラウンドが全然違うから、まず言葉の齟齬をあわせていって……。議論の中で折衷案を出しながら、それを頼りに進めていきました。わたしが主導なんて、まさか。やすやすとさせてくれる方でもないですし、しようとも思っていないですし。(準備する期間が)何年もある中では、どういうふうに導かれるか分からないところもありますが、結果的にはああいうやり方で良かったと思ってます。

ーー二人展にしようとなって、お互いプランを見せ合ったり進捗を確認したりすると思いますが、そういうフィードバックで作品の内容や方向性が変化したりすることはありましたか?

志賀:そうですね、とにかくわたしがどんな作品を出すのかギリギリまで分からなくて、ヴィジョンが出なくて、竹内さんには迷惑をかけたと思いますけど、彼ははっきりしていたのが救いだったというのはあるかな。とにかく、もがいてもがいて、何になるかも分かんないし……。最後、分かってからは早かったですけど。

ーー志賀さんは受賞者インタビューで、今後二年間、オープン・スタジオを続けて色々な人と出会って、共に何かをしていくことがプロジェクトの中心になると仰ってましたよね。

志賀:そうそう、その予測不可能な感じ?に身を投じてみたいと思ったというのがあって、だから最終形は全く分からなかったし、(作品を)いま見てもコントロールを全くしてない。作られたものの中に何を見出していくのかが作業だったです、本当に。

竹内:自分の、《地面のためいき》というタイトルの大きな構造体の新作は、もともと三年くらい前から構想はあって、トークでも紹介したエッセイ(竹内公太「エコーシューティング/盲目の爆弾」)でも、こういう大きな写真であり風船でもあるインスタレーションをやりたい、と書いていたんですよ。選考会でもそういうプレゼンテーションをして、マケットまで作って見せてたんですね。その時点でもう何年も前からリサーチしているし、(受賞後)そこからまたリサーチをして、素材を考えてってやっていくと、だんだん冒険することが怖くなってくるんです。

ここまで準備して、予算もかけてやったものなんだから、踏み外したくない、変なものにしたくないと、最初のプランから変えないように変えないようにって、段々なっていくんですよね。だけど志賀さんのスタジオでそれを作らせてもらっているとき、「意外と丈夫にできたな、これ空気入れていいのか?膨らませてみるか?」となって。(入れてみたあと)志賀さんと、志賀さんの息子と風船が萎んでいくのを見ながらなんのかんのと喋っていたら、「ああ、こうやって萎んでいく時間を味わうのなら、アリなのか?」と。そもそも、最初は膨らませようというアイデア自体が無かったんですが。

竹内公太《地面のためいき》

ーーえっ、最初は膨らまなかったんですか?

竹内:最初はもう、(風船爆弾が)地面に落下していた場所と同じように、地面に横たわっている状態の再現を目指していたんですね。

ーーそれは、床に写真を貼っていくというような?

竹内:えーと、こういう大きな傾斜を作って、展示の…。

ーーああ、なるほど、地面自体を作ると。

(竹内公太「エコーシューティング/盲目の爆弾」第二版 2023年3月,p30)より。《地面のためいき》の当初の構想が記述されている。

竹内:そうです、地面に横たわらせる。あまりこう、膨らませて「わあ、すごい」っていうのは……。スペクタクルで人の目を楽しませるかもしれないけど、同時に思考を奪ってしまうんじゃないかとか、ともすれば「うんうん、昔の大日本帝国よくやった!」みたいに、簡単にそっちにこぼれ落ちちゃうんじゃないかと思ってたから、警戒心を持ってたんですよ。エンターテインメントにしないとか。

志賀:葛藤してたよね。

竹内:そう、「膨らませる理由なんてない、萎んで、ズタズタになって、分析されて、それがリアルだよ」って思ってたんですけど、「萎む時間を見る」というのであれば、膨らませる理由としてあっていいんじゃないかと。それはもう、完全に志賀さんとの即興の付き合いというか、それが無かったら辿り着けなかったですね。感謝してます。

志賀:わたしもね、凄いあったんですよ。やっぱり歩くということをやってたから。あまりに素朴すぎて、歩くって。そして、歴史が長すぎて、そして当然のことすぎて、なかなか難しかったというか、見出していけなかったというか。

ーー歩く先を?

志賀:歩く先っていうか、「歩くっていうことは一体何なのか?」みたいな。漠然としすぎていてね。でも、色々そのパフォーマティブな記録を撮っちゃあやり、撮っちゃあやりみたいなものの一部を見たときとか、いつもやり取りの中で竹内さんから返ってくるクリティカルなフィードバックみたいなものがあって、それが非常に助かりましたし、有り難かったです。最初はキュレーターいなかったですしね。自分たちでやるしかなくて、そういうやり取りとかを。

ーー竹内さんからのクリティカルなフィードバックというのは具体的にどういうものだったか、思い出せたりしますか?

志賀:ああ、思い出せますよ。(竹内に向かって)歩くやつね?見せた時に、「歴史の天使」だって。長い防潮堤の上を歩いている人、凄い勢いで歩いてて、その人は止まりたくても止まれないような速さで歩いているんですよ。それをひたすら撮っていると、その人がその場でしか……要は永遠の現在の状態になっているような感じに見えるわけですよ。

ーー??

竹内:ええと、歩いてる人を撮影している人も後ずさるというか…

志賀:ざーっと後ずさって。防潮堤も同じなんですよ。

竹内:カメラもこう、後ろに…。

ーーああ、撮っている側と撮られている側の距離が縮まらないから、歩いているけど、止まって見えると。

志賀:そう、あと下の防潮堤も全て同じ材料で作られているから、何も変わらないから、動いているんだけど止まっているみたいに見えるみたいな感じで……でも動いてはいるんだろうっていう動画を観たときに……ベンヤミンだよね?

竹内:僕はたまたまそのとき求められた話をしただけなんですが、ベンヤミンの「歴史の天使」っていう概念の話がありまして……なんだっけな、細かいところはググって欲しいんですけど(笑)、とにかく、天使が歴史というものを後ずさって見るんだって話なんですが、志賀さんの防潮堤も、単なる風景、だだっ広い道というだけでなく、その土地の重みを背負ってるのか、それとも覆い被さるように建てられているのか分からないけれども、とにかく時間的なスケール、歴史と言っていいようなものを引っ提げて考えてるということは会話の中から分かったんです。

志賀:後ずさって見るんだけど、私たちはそれに触れることができないという時間の話です。

(ここで志賀が息子に呼ばれて、いったん退席)

竹内:(志賀と息子を見ながら)子供を目の前にすると、風船を膨らませて「凄いだろ!」とか言いたくなっちゃうんですよねー。最初は志賀さんの息子を喜ばせたいのもあって。「中に入ってみるか?」とか言ったり。いや、大して良いリアクションは貰えなかったんですけど(笑)。

ーー志賀さんのスタジオで新作を作るというのも、展示のためにコミュニケーションをとっていく中で決まったんでしょうか?

竹内:それはもう、僕の方からお願いした形ですね。制作場所がないんですが、こういうものを作りたくて、やらせてもらえないでしょうか?と。そうしたら、それはとても良い作品になりそうだから、是非やってと言ってくださって……。《三凾座(みはこざ)の解体》の再制作も十年ぶりだったので、本当にちゃんと同じ機材で上手くいくのか少し自信がなかったんですよ。だからあれも志賀さんのスタジオで一回組んだんですよ、銀幕を壁に貼って暗い空間を作ったりして。それでTOKASの人たちとか、いわき市立美術館の学芸員を呼んでビューイングみたいなことをやって。これをやりたいんです!ってプレゼンさせてもらって。それで、「はい、分かりました」みたいな(笑)。そういうことですか、みたいな。結構ね、口で説明したり模式図でやったりしてもよく分かんない作品なので、実際に体験してもらいたくて。そういう機会を作らせてもらえたのも志賀さんのおかげですね。

《三凾座(みはこざ)の解体》

ーーその《三凾座(みはこざ)の解体》ですが、あれは東京電力福島第一原子力発電所の作業員がライブカメラを指差す『代理人』の作品のように、見ている側と見られている側の立場が入れ替わるような構造が仕掛けられているように思いますが、そのあたりは意識的に関連付けているんでしょうか?

竹内:意識はしてますね。システムとしては、あれはカメラがフィードバック構造になっているのでそれを今度は劇場という場所で、鑑賞者が巻き込まれる形でループ構造を作って作品にできないか、と。

ーーやはりそうですよね。では、今回新作として展示されている、警備兵が風船爆弾を撃った行為を指で模したもの(《シューティング(コールドクリーク)》)も、指差しを意識されていますか?

竹内公太《シューティング(コールドクリーク)》

竹内:いや、確かにね、それは連想されるのは仕方ないし、言い訳はできないんですけど(苦笑)。ただ、自分の中で描いた参照……と言ったら嫌らしいけど、それは蔡國強さんがネヴァダ州のトリニティサイトでやったやつ(《キノコ雲のある世紀:20世紀のためのプロジェクト(ネヴァダ核実験場)》)とか、あとクリス・バーデンがボーイングを撃ったやつ(《747》)とかが頭の中にありましたね。アメリカに行くとだだっ広い荒野だったりするので、そこで写真と戦争と、撃つという行為を連想していくと、ちょっとどうしても先人を追いかけてしまいますね。

(ここで志賀が席に戻る)

ーー視線の話を広げると、竹内さんが今回も重要な作品の構造として挙げてらっしゃる、過去の出来事に居合わせた者の視線、その視線に憑依する作家の視線、両者の視線に憑依する観者の視線という、視線の重ね合わせ=『憑依の連鎖』ですが、志賀さんの写真壁画にも東北の歴史や震災に関する語りの視線がコラージュで並べられ、ときおり、見る側はその視線に同化するような感覚があります。その辺りに関して、志賀さんは竹内さんのコンセプトから何かフィードバックみたいなものはあったんでしょうか?

志賀理江子《あの夜のつながるところ》

志賀:憑依、憑依というか……。

竹内:あんまりその話はしなかったですよね。

志賀:全然してない。でもなんて言うんだろう、もともとわたしは状況の中で自分の身体というものを入れ物のように感じて写真を撮ってきましたし、それが故の鉄の塊のカメラだっていうのがありますので、憑依と言うとヘビーだけど、肉眼で見えないものを見ようとしてたってことはありますし、見ようとしたときに、どのように対象にコミットするかっていうのは憑依に近いようなものがあるとは、いつも思ってます。

自分の物事への関わり方としては、「そのものになってみる」とか、いろんな方法がありますけど、分からないんですよね、理解するだけでは。だから、そのものになってみるための試行錯誤の方法として写真があったりとか、言葉があったりとかするので、どうにかして自分じゃなくて対象の方の視点を持とうとすると、憑依的な行為になるというのは昔からあったと思います。

竹内:憑依っていうワードを僕が出してきたのは、もともとカメラの主観的な視点を制作のときに意識しているからです。遠隔操作されたドローンが対象を撃つときの視点だとか、映画であれば『死霊のはらわた』というゾンビもので、ゾンビから逃げる一般人を、ゾンビの視点を作って追うシーンがありますが、観客の目をゾンビにハッキングさせているようなああいう手法は、レンズとかカメラを持っている人の主体性に凄く敏感というか、よく考えられていると思っていて、そういうエッセンスを作品のために取り入れたいと思ってるんですよね。志賀さんとのあいだに憑依という単語でのコミュニケーションが全く無かったにしても、喋って最初に「あ、この人はそういうこと(どのように対象にコミットするかといった問題)を考えている方なんだ」と思ったので。展覧会になったときも、そんなに違和感はなかったですね。カメラマンとしての自分と対象との距離とか、自分が負うものとかをよく言葉にしてくれてましたし、僕も撮影するときには、写真が持っている暴力性を気にしてもいますから。

ーーでは、最後に今後のこともお聞きしたいと思います。志賀さんはトークの中で会期後は写真壁画を持って帰って、可能なら今後も手を入れ続けたいと仰ってましたが、その点に関してもう少し教えて頂けますか?

志賀:ターポリンは多分十年くらいしか保たないので、朽ちていくのを見続けていきたいなと思っているんですが、多分できないんじゃないかな。場所も見つからないだろうし。

竹内:でも、なんか、どこかでやりたいみたいに仰ってましたよね?

志賀:そうなんですけどね。持ち帰って、手を入れながら、それも朽ちていくのを見ながら過ごせる時間があればいいなーって思ってます。なんでかと言えば、理由になるからなんです。集まったりとか、協働したりとか、考えたりする理由になる。壁画っていうのはやっぱり、見て話す作用がありますから。

ーー『スタジオパーラー』は、受賞後の二年間、オープン・スタジオとして様々な人を招く場になっていたわけですが、やってみて、変化したこととか、気づいたことがあればお聞きしたいです。

志賀:わたしは「場をアクティベートする」ってことをやりたかったんだと、まずそう思いましたね。

ーーやりたいと思っていて、実際やってみて、まますますそうだったと思ったわけですか?

志賀:ますますそう思いましたね。というのは、自動的に連鎖するんですよ、どこかで。予想もしなかったことを呼び込むというか。何個か面白いことを挙げると、ある日のオープン・スタジオに来たアーティストが「ここで、こういうことがしたい」というふうに言ってくれて、それが実現するとかね。本当にその場で口でしか伝えられないようなこと……ポエトリー・リーディングみたいなことでしたが、なかなかネット上に出すと危ないとか、その場において意味があって、それ以外では伝えられないことが出来て、さらに、そこに来てた人がここでワークショップをやりたいと言ってくれて、今まで全然スタジオに来てくれなかった人たちが来てくれるとか、そういうのは作用として凄く意味があるなと思いましたね。予測不可能な余白があるというか。これが見たい、この人に会いたい!だと一方通行になりがちなんだけど、そこから連鎖して、自分が思ってもみないところに行き着けるっていうことが非常に興味深かったですね。あとはまあ、実際に来て話して下さったこと、何回か回を重ねてトークをやったりする中で、(コロナ禍の影響で)どこかに行ってリサーチすることはできないけれど、ここで学ぶ!みたいな、たくさんの学びがありました。スタジオでやっているから、単に展覧会やりました、はい終わりました、やりました、終わりました、じゃない、何か積み重ねがあるだろうって思える環境で制作できるのが良かったですね。

ーーその意味で、竹内さんはまさに訪れた一人だったわけですね。

竹内:そうそうそう(笑)。

志賀:竹内さんは本当に寝泊まりしてましたからね!(笑)

ーー『さばかれえぬ私へ』でも、ホワイトキューブでの展示と、アクティベートしてるオープン・スタジオが同時に存在してるってことが決定的に重要だとおっしゃってましたね。

志賀:それではじめて、大昔からお米だとか、電力だとか、エネルギーだとかが大都市に流れていく、その供給をするような土地で、わたしなりに出来ることだろうと。東京で展覧会をしているだけじゃなく……。

ーー東京で展覧会をやるだけでは、あまりに収奪的ですしね

志賀:収奪とまでは思わないけれど、ともかく、こちらではスタジオをアクティベートをして、展覧会もやって、両方で機能させることはできないだろうかと、ささやかながらにも願っていたんですね。

ーーいま、収奪ではないと仰いましたが、東京以外の、特に大都市以外の地域で作家が取り組んでいる活動の成果を、例えば展覧会の形で全部東京が持っていったり、何かしら東京の人脈やシーンと関わっていなければ批評的にも無視されがちになるみたいな状況は充分に搾取的ですよね。

志賀:そう、だから、両方でやることでそういうのが反転してく感覚があって。こっちから出前します、みたいな。こっちが本物です、みたいな凄い感覚が得られたんですよ。「ここに来てみないと分からないですよ、すいません」「できれば来て下さい。すっげ時間かかりますけどうちのスタジオにたどり着くのに」みたいな(笑)。大きなホワイトキューブでは逆にできないことが共有できればいいな、といまライブラリーみたいなものをあつらえようかなと思っています。

ーーその試みは、行き来するという意味で志賀さんが今回の作品のキーにしている「歩く」行為とも関わっているように思いますし、可能性を感じます。

志賀:まあ、ささやかですけどね。でも、そのささやかさを大事にしなきゃいけないんだなと思っています。

竹内:そういう感じのことをねえ、思わせてくれるいいところなんですよ、田園風景がね……。構造体(《地面のためいき》)を夏に作ってて、暑いから夜通しでやってたんですけど。あー今日も頑張ったなあと思ってたら朝日が上ってきて、稲穂がもう黄金に輝いてるのをみて、「なんて美しいんだあ!」って(笑)。

志賀:ただ、その稲穂が広がる光景というのも、中央集権の構造によって出来た近代の風景ですから。もともとの東北のものではないわけで、東京と行き来することで、そういうこともよく分かる。被災した知人に、「見ないとわかんないの」って言われた言葉は今も重くのしかかっています。

(収録:2023年3月19日夕刻、東京都現代美術館にて)

さばかれえぬ私へ

Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023 受賞記念展

会期:2023年3月18日(土)-6月18日(日)

会場:東京都現代美術館 企画展示室 3F

観覧料:無料

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーアーツアンドスペース・東京都現代美術館

Tokyo Contemporary Art Award

https://www.tokyocontemporaryartaward.jp/exhibition/exhibition_2021_2023.html

東京都現代美術館WEBサイト

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/TCAA_2021_2023/

取材・撮影・執筆:東間 嶺

美術家、非正規労働者、施設管理者。

1982年東京生まれ。多摩美術大学大学院在学中に小説を書き始めたが、2011年の震災を機に、イメージと言葉の融合的表現を思考/志向しはじめ、以降シャシン(Photo)とヒヒョー(Critic)とショーセツ(Novel)のmelting pot的な表現を探求/制作している。2012年4月、WEB批評空間『エン-ソフ/En-Soph』を立ち上げ、以後、編集管理人。2021年3月、町田の外れにアーティスト・ラン・スペース『ナミイタ-Nami Ita』をオープンし、ディレクター/管理人。2021年9月、「引込線│Hikikomisen Platform」立ち上げメンバー。

レビューとレポート