圧倒的な数の手仕事によってつくられた空間に身を投じながら、その半生をめぐる展覧会 梅津庸一「クリスタルパレス」国立国際美術館(1/3)

大阪市・国立国際美術館で開催中の特別展「梅津庸一 クリスタルパレス」。圧倒的な数の手仕事によってつくられた空間に身を投じながら、その半生をめぐる展覧会。SNSではカラフルな展示風景写真とともに満足度の高い感想も見られ、美術関係者やアートウォッチャーだけでなく、ヴィジュアル系バンドのファンも多く来場しているようだ。

梅津庸一は、油彩、ドローイング、映像、陶芸、版画などの制作に加え、私塾の開設や展覧会の企画、非営利ギャラリーの運営といった多岐にわたる活動を展開する美術家であり、本展は自身の過去最大規模の個展となる。会期は2024年6月4日(火)~ 10月6日(日)まで。

あたたかな陽の光が指す入り江のような空間が出迎える。《パームツリー》は梅津が陶芸を始めた初期から継続して制作している重要なモチーフだ。くたりと頭を垂れていたり寄り添っていたりする様子が人間のようにも見える。

第1章

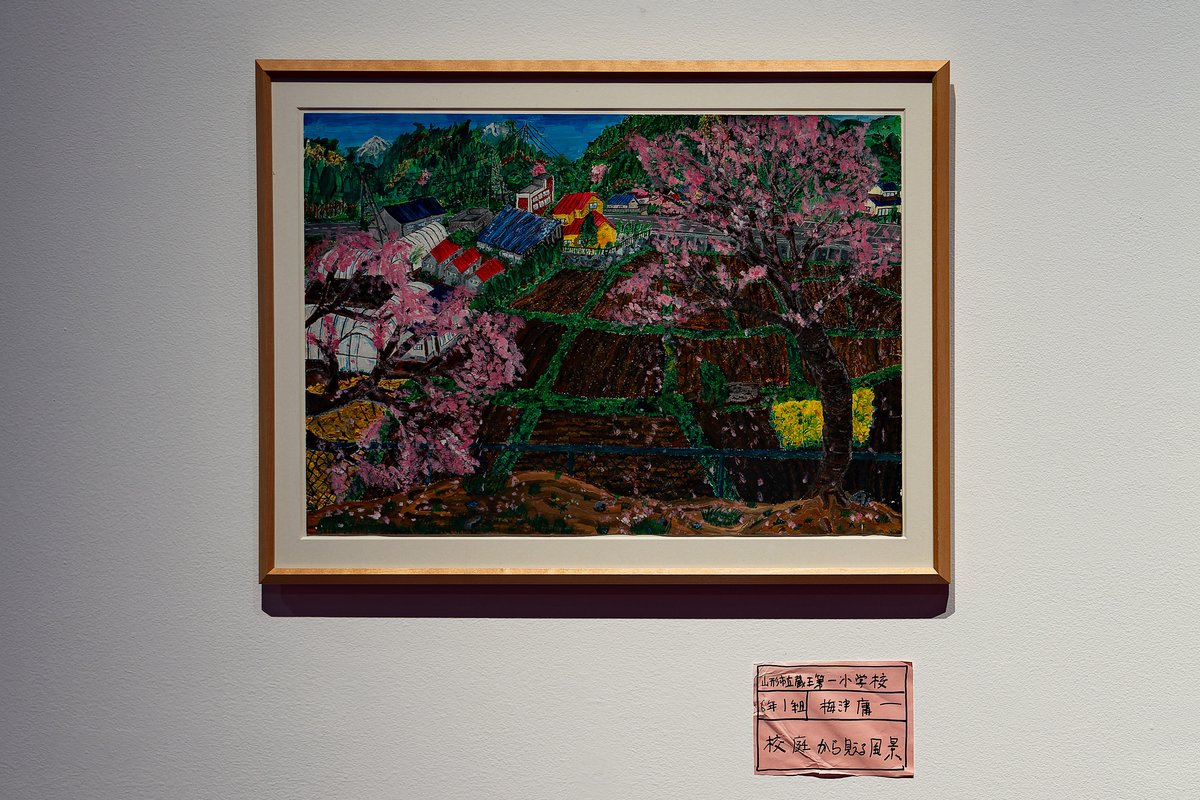

第1章「知られざる蒙古斑たちへ」で最初に展示されているのは小学6年生の梅津庸一くんによる不透明水彩の点描の風景画だ。隣には大学1年生の時に「絵画科だけど絵画らしい絵画を描いたら負け」という周囲の雰囲気に対抗して描いたという写実的な油画。スペイン・リアリズム絵画の影響を受けていたとのこと。ここには梅津のルーツが集まる。

この国でいかにして美術家として生きるか。そのような問いと向き合い続ける梅津は、日本の美術制度や美術教育の特異性・権威性に対する批判的態度をたびたび示してきた。それはデビュー作《フロレアル(わたし)》(2004-07年)や、《智・感・情・A》(2012-14年)といった裸の自画像に表れている。

これらは、日本近代洋画の父とも言われ美術教育にも従事した黒田清輝、そしてその師であるフランスの画家ラファエル・コラン、彼らの作品に描かれる裸の女性に自身を代入して描いたもので、女性と男性、野外と室内、線対称に逆向き、などと相反する構図をとりながらも、その描画技法はまさに梅津自身が美大受験や美術教育の中で培ったものでしかないというアイロニーが妙である。[1]

ちなみに章題に含まれる「蒙古斑」というのは梅津が言うに、多くはアジア人にみられる点、大人になっても残っていると恥ずかしい子どもの証という点になぞらえ、日本の現代美術作家が作品に痕跡として残してしまう受験絵画テクニックのことを指す。

かと思えば本章では、真珠湾攻撃で戦死した大叔父を銀の点描で描いた、家族史的立ち位置となる絵画《霞ヶ浦航空飛行基地》(2006年)や、20代の頃に数百枚は描いていたという感傷的な一篇を添えた日記のようなドローイング群、自身の顔写真が紛れ込む作品など、極めて個人的でフェティシズムも感じられるような作品も多く並ぶ。日本における美術、美術制度、美術教育といった大きくて盤石な枠組みへの批判的な眼差しを持つ一方で、自身の内面の奥深くを抉り取って映したようなヒリつきや恋に揺れるファンタジーな世界観も持ち合わせる。この両面性は梅津が青春を捧げてきたヴィジュアル系音楽に多大な影響を受けているといえるだろう。

人に見せることを想定して描かれたものではなかったとのことでほとんどが初公開となる。

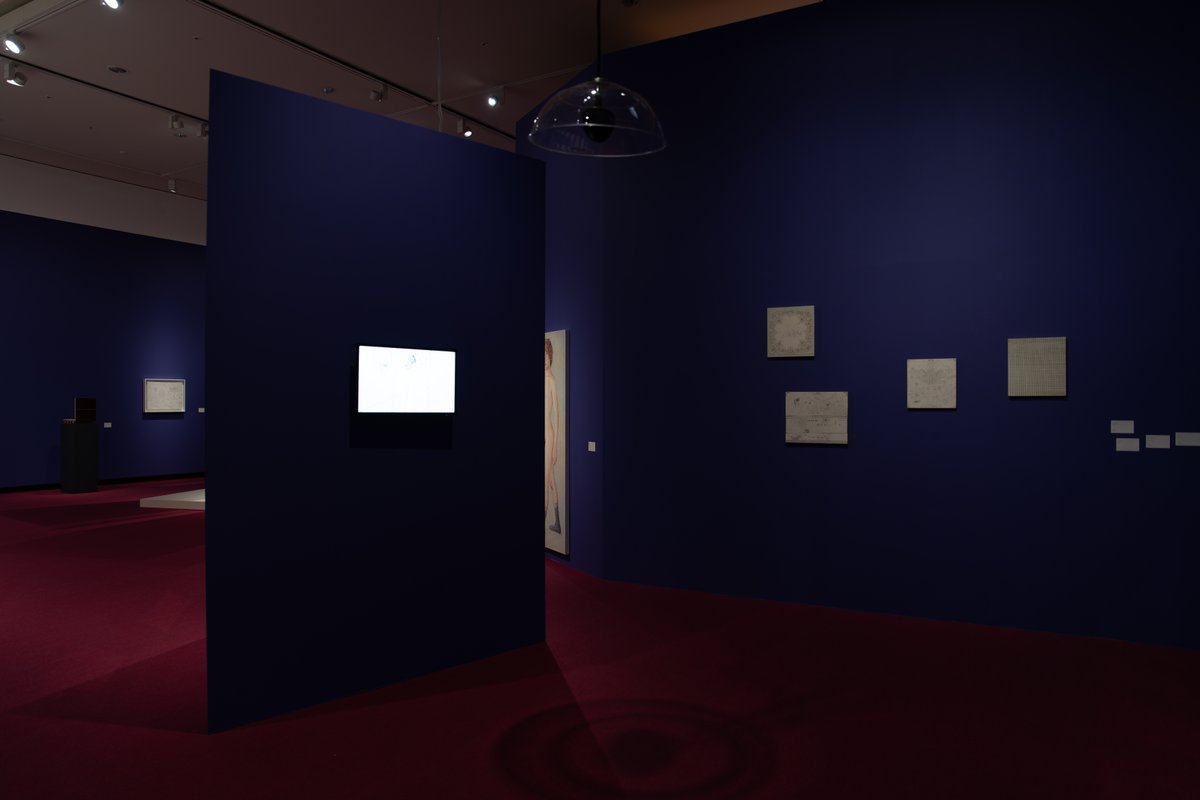

2006年作の漫画に最近(本展設営中に)アテレコをおこないアニメーション化された。吊るされた指向性スピーカーの下に立つとその朗読がぽつりぽつりと聞こえてくる。かつてパープルームで共に活動していたシエニーチュアンの声だ。

完全にただの私物であるヴィジュアル系バンドのCDやフライヤーなどのコレクションの一部を会場に持ち込んでいる。古参ファンならではのレアな代物も多いらしい。

梅津が洋画家・児島虎次郎のアトリエにあったはしごを上り下りする映像作品。単純な作業・行為を繰り返す様子は現代美術における黎明期の映像作品に多くみられ、そこに裸の自画像を描くかのように映像作品でも梅津自身が裸で反復運動をしている。美術館側からの要請でモザイク処理をしたようだが、特に性的表現の主張は無いためこだわっておらず「(映像の)僕が歩いているのでモザイクが置いていかれて茂みにモザイクがかかったりして(笑)」と軽やかに説明していた。

第2章

第2章「花粉を飛ばしたい!」で初めに迎える際立って明るい空間は、いわゆるホワイトキューブと呼ばれる洗練されたギャラリーの一室や画一的なアートフェアのブースを想起させる。しかし掛けられている作品の多くは、当時コマーシャルギャラリーに所属しながらもマーケット向きの作品制作をすることに違和感を覚えていた頃のものだ。一度美術で生計を立てることを諦め介護施設で夜勤職員として働くようになり、小さな板やスケッチブックを持ち込んでは休憩時間中に描いていたという作品群《不詳》シリーズなどが並ぶ。

介護施設利用者の生活記録として何度も記入し頭にこびりついていたフレーズを作品のタイトルとした。手癖で描かれたような画面とそのタイトルから、介護施設で働く過酷な日々でも描く手は止められないという切実さが伝わる。よく見ると《フロレアル(わたし)》の脚の形が確認できる。

章題に含まれる「花粉」とは梅津がこの頃から用いるようになった語で、梅津の考える相互影響のあり方を指す。自分の意志とは関係なく空気中を漂い、どこに拡散していくか分からない。しかしどこかに届く可能性はある。強制的に与える影響ではなくて思いがけない出会いを目論む。

その点で、梅津が神奈川県相模原市の自宅で立ち上げた「パープルーム」は示唆的だ。パープルームは、美術大学に行かなくても美術に参画できるはずだというストーリーのもと私塾/予備校と称して若者を集い結成したコレクティブであり、現代美術の外側にも目を向けた非営利ギャラリーとしての側面も持つ。

貼り紙やフラッグ、パネルなど、パープルームの10年にわたる活動の記録が隅にまで粗雑に配置されている。これらも貴重な資料のはずだが、お行儀よく展示ケースに入れられることはない。物があふれる様子は、時には疑似家族と称しながら共同生活をしてきた相模原の部屋の雰囲気を映すようで、それは生活と美術を地続きで考える態度そのもののようにも見える。10代から活動に参加しているメンバーもそろそろ30代となる頃だ。プレス向けにおこなわれたギャラリートークでは、活動初期には警察から「どうやって若者を集めたんですか」と取り調べを受けたエピソードなども語っていた。

パープルームの模型はメンバーのアラン作。2階が梅津の自宅兼メンバーが制作を行う場所で、1階がギャラリーとなっている、尚、この建物は老朽化のため取り壊される予定で立ち退きを強いられ、移転先は東京都立川市に決まっている。

本展では、空間を作っている壁や床さえもみどころのひとつだ。国立国際美術館は仮設壁の用意がないため、体育館のようにだだっ広い空間にどう壁を建てていくかという計画から始まる。本展の展示室の設計には梅津も積極的に関わり、図面上で何度もシミュレーションして決められた。第2章前半のホワイトキューブは観客の動線に対して斜めに、そして壁の高さは低く建てられ、次のパープルームの空間が歪に押しやられつつも壁の上部からはその主張が覗くようになっている。

梅津「何かをつくると他の何かに影響を及ぼす。その連続性がクリスタルパレス展を形作っています。」

註釈

[1]補足として次のテキストを紹介する。「わたしのデビュー作は、黒田清輝の師であるラファエル・コランの代表作《フロレアル》を下敷きにした全裸の自画像だ。黒田やコランは日本における美術の受容史や美術教育のシステムの成り立ちを語る上では欠かせない人物である一方で、画家としての資質や力量についてはたびたび疑問視されてきた。つまりわたしは、先人の残した偉大な作品に敬意を持ってオマージュしたというよりは、そこに含まれる欠陥や問題もひっくるめて自画像というパーソナルな主題と重ね合せることで、批評性と正当性を担保したのである。これは一種の逆張りとも言える戦略だった。」(梅津庸一「陶芸と現代美術「窯業と芸術」を開催するに至るまで」『ゲンロン』14号、2023年、168頁-193頁)

見出し画像

開催概要

梅津庸一 クリスタルパレス

主催:国立国際美術館

会期:2024年6月4日(火)~10月6日(日)

会場:国立国際美術館 地下3階展示室(大阪府大阪市北区中之島4-2-55)

開館時間:10:00~17:00 金曜・土曜は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、7月15日(月・祝)、8月12日(月・休)、9月16日(月・休)、9月23日(月・祝)は開館し、7月16日(火)、8月13日(火)、9月17日(火)、9月24日(火)は休館)

※最新情報は国立国際美術館公式サイトにて。

ウェブサイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/202400604_umetsuyoichi/

展覧会図録、会期中に刊行予定

連続対談1 梅津庸一×福元崇志(終了)

日時

2024年8月3日(土) 14:00-

登壇者

梅津庸一×福元崇志(国立国際美術館 主任研究員)

テーマ

アーティストとキュレーターが協働するということ

連続対談2 梅津庸一×筒井宏樹

日時

2024年8月17日(土) 14:00-

登壇者

梅津庸一×筒井宏樹(現代美術研究者)

筒井宏樹 現代美術研究者

1978年生まれ。専門は現代美術史。鳥取大学准教授。

著書に『イラストレーター毛利彰の軌跡:鳥取美術と戦後日本のイラストレーション史』(毛利彰の会、2019)。編著に『スペース・プラン:鳥取の前衛芸術家集団1968-1977』(アートダイバー、2019)、『コンテンポラリー・アート・セオリー』(イオスアートブックス、2013)ほか。共編著に『梅沢和木 Re:エターナルフォース画像コア』(CASHI、2018)ほか。梅津庸一編『ラムからマトン』(アートダイバー、2015)に文章を寄稿。

テーマ

梅津庸一 解体新書!!梅津年表から解剖する

連続対談3 梅津庸一×福元崇志

日時

2024年9月7日(土) 14:00-

登壇者

梅津庸一×福元崇志(国立国際美術館 主任研究員)

テーマ

クリスタルパレス展はこうして生まれた

*8月3日と9月7日の対談は内容が異なります。

連続対談4 梅津庸一×藤谷千明

日時:2024年9月21日(土) 14:00-

登壇者

梅津庸一×藤谷千明(フリーライター)

藤谷千明 フリーライター

1981年生まれ。ヴィジュアル系やオタク・サブカルチャーについての記事を執筆。

単著にエッセイ「オタク女子が4人で暮らしてみたら。」、対談集「推し問答!」、共著に「バンギャルちゃんの老後」「すべての道はV系に通ず。」など。TBS『マツコの知らない世界』V系回出演。

テーマ

v系の5年は美術における50年に相当する?

全て、先着80名 当日10:00から整理券配布(1名様につき1枚)、参加費無料

会場はB3階展示室前

筆者プロフィール

Romance_JCT

普段は会社員です。本展にはコレクション2点が展示されております!

画像:撮影 みそにこみおでん

レビューとレポート