ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ 展示レポート 1/3

2024年5月12日まで、国立西洋美術館では初となる現代アーティストとの展示が開催されている。本記事ではインスタレーションビューを中心に紹介する。(作家による記事確認が必要なパートは時間がないため除いた)

20世紀前半までの西洋美術作品を収蔵・展示してきた国立西洋美術館。企画展「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」は、1959年の開館以来初めての試みとなる、現代アーティストとの大々的なコラボレーションによる展覧会です。

当館の母体となった松方コレクションを築いた松方幸次郎は、日本の若い画家たちに本物の西洋美術を見せるため、膨大な数の美術品を収集しました。開館65年、館設立の原点を見つめ直し、館の未来を思い描くなかで生まれた問いかけ──。

「国立西洋美術館の展示室は、未来のアーティストたちが生まれ育つ空間となりえてきたか?」

それは、当館の自問であると同時に、参加アーティストたちへの問いかけです。そして、展示室を訪れてくださるみなさんとともに考えたい問いにほかなりません。

国内外で活躍する現代アーティストたちが当館所蔵作品からインスピレーションを得て制作した作品や、美術館という場所の意義を問い直す作品などを通して、アーティストたちが国立西洋美術館やそのコレクションにどう眼差しを向け、どのような問題を提起しているかをご覧いただきます。また、モネ、セザンヌ、ポロックら西洋美術史に名を刻むアーティストたちの作品約70点も展示。過去に生みだされた作品と、現代に制作された作品の対話を通じて、当館の新たな可能性を探ります。現代の、また未来のアートシーンを知るうえでも必見の展覧会です。

本館入口から階下へ下り、企画展示室前のロビーにある展示ステイトメント。よくある日英併記ではなく複数の言語で出されていることに気付く。田中功起が行った美術館への提案の一つが実現したもの。「介入的なプロジェクトなどの多様な芸術実践のなかで、田中は「共に生きるとは何か」を考察し、人々の協働や共同体のあり方やを問い直してきた」。

ふり返ると、保育士へインタビューをする映像が流れていた。補遺としてのこの映像は、本展では田中による《美術館へのプロポーザル2 乳幼児向けの託児室を設ける」》により、美術館が臨時の託児室を用意されているためだ。観客は予約制でこの施設を利用できるようになっている(詳細はWEB)。

0. アーティストのために建った美術館?

杉戸洋

杉戸洋

企画展示室へ入ると杉戸洋《easel》がすぐに目に入る。

モデュロールを基準として作られた新作。杉戸は2017年「とんぼ と のりしろ」準備過程で国立西洋美術館へ通いル・コルビジェが基本設計し本館に採用された寸法体系モデュロールを探った。杉戸の作ったタイルや色、形は国立西洋美術館存在自体に対する今のアーティストの応答の一つ。

その右には、松方幸次郎の肖像と関連資料、国立西洋美術館設立に関する資料がある。

「いまから65年まえ、1959年に開館した国立西洋美術館は、未来のアーティストたちの制作活動に資することが願われながら設立されたのではないか」という最初の本展の問い。

松方が日本の油畫描きへ「ひとつわしがヨーロッパの油畫の本物を集めて、日本に送って見せてやろうと思っている」と収集し、美術館構想を持ちながらも昭和恐慌で頓挫、散逸した。そしてフランスにあるコレクションは敵国人財産として没収されたが、戦後、日本に戻されることになる。その際に、政府のみならず民間の協力があり、そして美術家達が大きな役割を果たしていた。安井曾太郎の「絵がもし返ってきた時、誰が一番これの恩恵を受けるんですかと、それは日本国民全部かもしれんけれども直接的には我々美術家じゃありませんか」という言葉にも表れている。しかし、この美術館は開館以後、アーティスト達に恩恵をもたらしたか問われてこなかった。

それを不問にすることは美術館の根源的な記憶を不問にすることであり、だからこそ「国立西洋美術館やそのコレクションは、未来のアーティストたちをはたして触発しえてきたか、あるいはそうしうるのか、と」問う。

1. ここはいかなる記憶の磁場となってきたか?

中林忠良

右:中林忠良《転位 ‘92─地─Ⅲ(出水)》1992年 作家蔵、ロドルフ・ブレダン《 森のなかの小川》1880年 国立西洋美術館

中林忠良《磯からの便り Ⅱ》 1966年 作家蔵、中林忠良 《人碑》 1967年 作家蔵

フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス『ロス・カプリーチョス』:しいっ… 1799年 国立西洋美術館

中林忠良《姥捨て(小)》 1961年 作家蔵、中林忠良《姥捨て(大)》 1961年 作家蔵

中林忠良は「国立西洋美術館が建った1959年に同じ上野公園にある東京藝術大学へ入学した。そんな中林は駒井哲郎から銅版画を学んだ。そして彼は、駒井、長谷川潔、オディロン・ルドン、ロドフル・ブレダン」という遡行できる版画の歴史的な血脈に連なる。

松浦寿夫

美術批評家でもある画家の松浦寿夫は「国立西洋美術館で開催された「セザンヌ展」を見て「『絵画制作に専念したい』と漠然と抱いていた願望があらためて触発され」たそうだ。美術館が自己形成の契機に。

また本展の講演会で田中正之館長が松浦寿夫の表現へいたる美術史の道程を解説していた。

2. 日本に「西洋美術館」があることをどう考えるか?

小沢剛

左:小沢剛《帰って来たペインターF》 2015年 森美術館

「国立西洋美術館はみずからの名からして、西洋中心主義から逃れられない」としつつも、それを揺さぶるため、小沢剛《帰ってきたペインターF》を美術館収蔵の藤田博嗣コレクションとならべ歴史にifを持ち込む。

小田原のどか

右側壁:西光万吉《毀釈》 1960年代 西光寺

右手前:オーギュスト・ロダン《青銅時代》 1877年(原型) 国立西洋美術館、松方コレクション

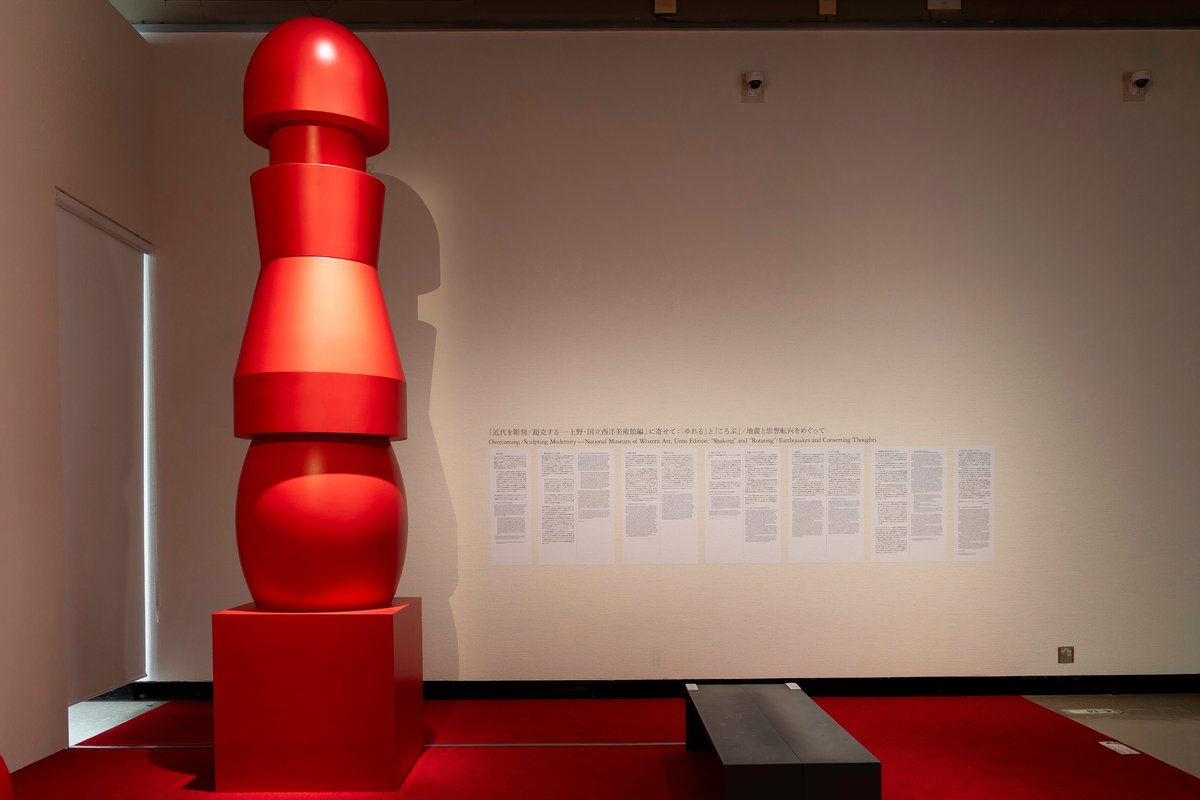

小田原のどかによるインスタレーションでは「地震が絶えない日本に建つ美術館に固有の課題がロダンの彫刻を横倒しにして展示することなどをつうじて示され…1922年の「水平社宣言」の起草者として知られる西光万吉の「転向」が重ねられる」。小田原自身による詳細な解説として小論考「「近代を彫刻/超克する─ 国立西洋美術館編」に寄せて:「ゆれる」と「ころぶ」/地震と思想転向をめぐって」も掲示されているので必読。

赤い絨毯には靴を脱いであがることができ、ロダン像の隣で一緒に寝たり、椅子となっている作品の一部に座り関連著書を読むことが可能。

2へ続く

概要

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ

Does the Future Sleep Here? ―Revisiting the museum’s response to contemporary art after 65 years

主催:国立西洋美術館

会期:2024年3月12日(火)~ 5月12日(日)

会場:国立西洋美術館 企画展示室(東京都台東区上野公園7-7)

開館時間:9:30 ~ 17:30 金曜・土曜日9:30 ~ 20:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(火) (ただし、3月25日(月)、4月29日(月・祝)、4月30日(火)、5月6日(月・休)は開館)※最新情報は国立西洋美術館公式サイトにて。

ウェブサイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2023revisiting.html

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ 展示レポート

1 https://note.com/misonikomi_oden/n/n349bb558e5bc

2 https://note.com/misonikomi_oden/n/nf1eac7f47c54

3 https://note.com/misonikomi_oden/n/na43589d3c3eb

レビューとレポート