無言館と、かつてありし信濃デッサン館―窪島誠一郎の眼 静岡県立美術館 レポート

静岡県立美術館では2024年10月12日から12月15日まで「無言館と、かつてありし信濃デッサン館―窪島誠一郎の眼」を開催しています。

窪島誠一郎(1941–)という稀有な目利きによって実現したふたつの美術館、〈信濃デッサン館〉と〈無言館〉のつながりに目を向ける初めての展覧会です。

1997年、信州上田に〈無言館〉が誕生しました。戦争で帰らぬ人となった画学生たちが遺した絵や彫刻を集めた美術館です。どれも未熟ではあっても、遺族によって大切に守られてきたものばかりでした。訪れる者は、遺作を通して、彼らを死なせた戦争と向き合うことになります。

無言館館主・窪島誠一郎がこの地を選んだのは、すでに1979年に、独力で〈信濃デッサン館〉を建設していたからです。その名のとおり、村山槐多、関根正二、野田英夫ら夭折の画家のデッサンを中心としたコレクションでした。しかし、2018年に惜しくも閉館、コレクションは長野県に譲り渡されました。

〈信濃デッサン館〉なくして、〈無言館〉はありませんでした。病と戦争という違いはあっても、人生半ばで世を去った彼らは最期まで絵筆を手放さず、絵を描きたいという思いを共有しています。人はなぜ絵を描くのか、その情熱、魂にふれていただく展覧会です。

序章〈自画像〉

序章は、窪島誠一郎の詩から始まります。

「かれは泳げない 絵の波間に ぷかぷか浮いているだけ 「信濃デッサン館」も「無言館」も「キッド・アイラック・ホール」も かれがつくった 手製の浮き輪だった いらい漂えど沈ます 八十二歳になった今も かれはぷかぷか浮いている」

信濃デッサン館と無言館、ふたつの美術館を一人で実現させたのが窪島誠一郎であり、本展はそのふたつの美術館のつながりに目を向ける初の展示です。

信濃デッサン館は若くして死んだ画家たちのデッサンを中心とした美術館です。もともと信濃デッサン館の一隅に戦没画学生の絵を飾るつもりで画家の野見山暁治と遺族の家を訪ねるうち、絵の力に圧倒され独立した美術館を作ることを決めて作られたのが無言館でした。遺族に守られ人目に触れることがないまま個別に眠っていた「遺品を作品に変えた」場所でもありました。

戦没画家の自画像が並ぶ。

壁の裏側にも自画像が並ぶ。

印象深い竹内秀太郎の自画像

自画像の正面にある壁面には「信濃デッサン館」のコレクションだった村山槐多「尿する裸像」、戦没者の中村萬平が描いた《霜子》。

第1室〈遺された絵と言葉〉

佐久間修《女性像》 無言館

中村良明《きょうだい》 無言館

関口清《風景のなかの人物》1942 無言館

戦没学生の遺稿をあつめた「きけ わだつみのこえ」には関口清が最後まで手放さなかった手帳に書き付けられた絵が採用されています。

第2室〈無言館の誕生〉

奥の写真は無言館開館式の様子

NHKのテレビ番組「文化展望・祈りの画集」を機に戦没画学生の存在が知られ、その後、野見山暁治も著者として名を連ねる「祈りの画集」が出版されていました。窪島がこの画集をたまたま見たことで、後の無言館建設へと繋がっていきます。

野見山暁治「煉瓦一枚のお願い」原稿。無言館のため広く市民からの出資を求めたものの、それでも足らず、地元銀行からの融資を受けることになります。

野見山暁治の作品

窪島は戦没画学生の絵を預かり信濃デッサン館の一隅へと並べたいと考えました。しかしそれは遺作を預かり展示する環境を作ることであると野見山は反対したのですが、窪島は譲らず、作品を借り受ける二人の旅が始まりました。そのうち窪島は「別棟で公開すべき」という気持ちになっていきました。発端となったNHKの番組からは20年すぎ、遺族は、遺品を後世へ受け継いで貰う場所を切実に求めていたこともあったのではないでしょうか。

途中、野見山は離脱し、窪島が作品の収集を継続します。

■第3室〈最期まで描こうとしたもの〉

■第4室〈静岡出身戦没画学生〉

静岡県出身の野末恒三と中村萬平。

野末恒三の作品

野村萬平《画室》1941 東京藝術大学

野末の写真やスケッチブック

中村の家族へあてた手紙

■第5室〈戦争と向き合う〉

すでに大家であった従軍画家(藤田嗣治、小磯良平)から兵士として死んだ画家(靉光)、戦地でなお絵筆を持った画学生(日高安典、椎野修)など、さまざまな戦争体験がさまざまな絵を生み出しました。戦地と故郷の家族や友人との間をつないだスケッチ入りの軍事郵便も紹介します。

小磯良平《娘子関を征く》1941 東京国立近代美術館(米国より無期限貸与)

藤田嗣治《アッツ島玉砕》1943東京国立近代美術館(米国より無期限貸与)と靉光《眼のある風景》1938 東京国立近代美術館

戦争記録画として描かれた藤田嗣治の作品に対し、靉光らは直接戦争を描いていないが戦争の時代を逃れることはできず、描きたい絵を描き発表の場を求め新人画会を結成しています。

靉光《自画像》1944 東京国立近代美術館

日高安典《八月のホロンバイルの夕暮》

日高は聯隊長から制作する機会を与えられ戦地で絵を描いていました。

石井芳雄《戦場からの絵手紙》 無言館

ほとんどの画学生は戦地から絵手紙を送っていました。

■第6室〈窪島誠一郎の眼〉

1972年、窪島誠一郎は画廊「キッド・アイラック・コククシォン・ギャルリィ」を開業、1974年に松本竣介の展覧会を開催し村山槐多や靉光など若くして亡くなる夭逝の画家のデッサン展を開いていきました。デッサンを選んだ理由は「等しく「かぎられた生」のもつ緊張感がひそむ……「描かずには居られぬ」といった渇望の記録である。同じことが「デッサンにも」いえ」るからでした。

作品を集めるために画家の生家や終焉の地をたずね、遺族やコレクターと交流するうちに、作品を譲り受けるという体験をし、絵を散逸させず守るため、公開する美術館の建設構想をいだきます。それが信濃デッサン館です。その活動の20年を抜きに無言館はありえません。

信濃デッサン館、概要やポスター

村山槐多のデッサンと、右端は《バラと少女》1917 東京国立近代美術館

信濃デッサン館の中心作家であった村山槐多の作品。いずれも信濃デッサン館にあったもの。今は「信濃デッサン館コレクション」として長野県立美術館にある。

戸張孤雁《玉のり》長野県立美術館 信濃デッサン館コレクション

信濃デッサン館に先立ち、キッド・アイラック・ホール、キッド・アイラック・コレクシォン・ギャルリィを立ち上げ、それらを繋げる媒体として美術評論誌「デフォルマシォン」を創刊しています。画家や批評家によるテキストや、関根正二らの年譜や資料の採録もしていました。窪島は「芸術家たちの仕事は、それと対峙し鑑賞するがわの愛情や理解や自我によってはぐくまれるという信念はいまも変わっていない」と、新しい表現は、理解ある鑑賞者を得て生まれることを述べています。

槐多画集「アルス」

窪島は古本屋で偶然この本を見て衝動買いしたことから、村山槐多へ傾倒していきます。

経営していたスナック塔、キッド・アイラック・ホールの資料

現在長野県立美術館収蔵の信濃デッサン館にあったコレクションが並ぶ。

中央 吉岡憲《笛吹き》1943 長野県立美術館(信濃デッサン館コレクション)

古茂田守介《裸婦》 1957 長野県立美術館(信濃デッサン館コレクション)

村山槐多《手》 KAITA EPITAPH 残照館

館の行く末を案じた窪島は、遺族から委ねられた戦没画学生たちの絵のある無言館を守るため、信濃デッサン館は大半のコレクションを長野県立美術館へ寄贈(一部購入)し、閉館しました。しかしすぐに再開することになります。

「空っぽになったこの建物に近寄るのもつらかった。自分で建てた美術館、自分であつめた絵を喪うことが、こんなにも悲しく淋しいものかと知った。……その淋しさからのがれるために館名を「残照館」とかえて、手元に残った絵を並べて再開することを決意した……好きな絵に囲まれて死ぬのなら幸せだと思った……「残照館」とは、いつの間にか日暮れのせまった道をあるく男の感傷から生まれた館名で、KEITA EPITAPHは、私が半生を賭けて愛した大正期の夭折画家村山槐多の「墓碑銘」を意味している」

本展最後の絵は、窪島にとって人生最後の日の一点として選んでもらったものとなります。

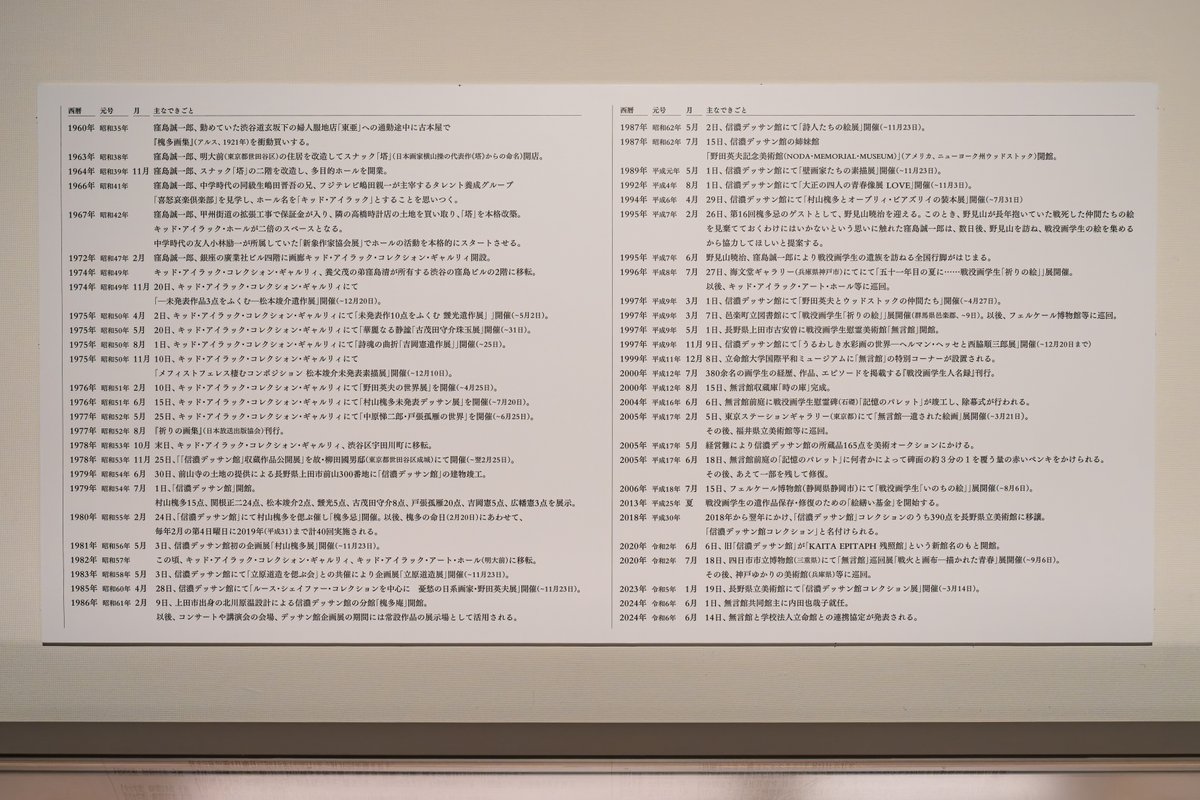

窪島誠一郎の年譜

信濃デッサン館にあったコレクション、無言館にある戦没画学生たちの遺作を紹介しつつ、それぞれの美術館が成立する過程も紹介する本展は、これらを通じて窪島誠一郎がどのような活動をしてきたかをふり返る展示でもあり、いくつかのテキストから人物像も垣間見ることができます。

やむにやまれずコレクションを手放し、空いたスペースには近寄ることすらできないという気持ちはコレクターらしい言葉で、私もよくわかる一言でした。

無言館と、かつてありし信濃デッサン館―窪島誠一郎の眼

会期:2024年10月12日(土) ~ 12月15日(日)

時間:10:00~17:30(展示室の入室は17:00まで)

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌日休館。)

イベント

詳細は美術館のHPをご確認ください。

静岡県立美術館

https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/detail/112

注:取材は許可を得て行っています

レビューとレポート