偏愛音楽。 Awesome music。

「偏愛音楽。」の22回目は、一聴にしてその「かっこよさ」に魅入られた、めちゃくちゃかっこよいアルバムをセレクトしました。

もちろん皆さんにもそういうアルバムはあると思うのですが、ここに取り上げたのはあくまでも僕の(比較的長年にわたる)音楽体験の中で巡り合った作品です。飽きやすい僕の嗜好を反映して、時代もジャンルもバラバラですが、全て聴き始めてすぐさまそのかっこよさの虜になりました。

ブラジルものが多いのは山形ブラジル音楽協会なので致し方ないです。ご理解ください。Horace Silverなんてとても久しぶりに聴いたけれどやはり痺れてしまいそうにかっこよい。昔聴いてかっこよいと感じたものは今聴いてもかっこよいです。最新のアルバムとしてはなんと言っても「Marcelo D2 - Direct-to-Disc」でしょうか。

しかし「かっこよい」と感じる要素はどこにあるかと分析してみると、なかなか一様な答えはありません。「かっこよい」という感覚にはさまざまな側面があるのです。が、高揚感や疾走感はその要素の一つではあるように思います。Funk系の音源にもカッコ良いものがたくさんあるのですが、それらはまた別の機会に紹介しますので今回は除外しています。今回もパッと思いついた10作品のみに絞りました。各々に簡単なコメントを付しています。以前「かっこいい音楽」というを記事をいくつかアップしていますが、それとはかぶっている作品もありますのでご了承を。

*現在までの「偏愛音楽。」はこちらのマガジンでご覧いただけます。

Avishai Cohen - Seven Seas

イスラエル出身のジャズ・ベーシスト/作曲家、Avishai Cohenの2011年のアルバム。本作は、彼のキャリアの中でも特別ににユニークで、多彩なスタイルを融合した作品です。ジャズを基調にしながら、中東や地中海地域の伝統音楽、さらにはクラシックやワールドミュージックの要素を組み合わせ、叙情的でスピリチュアルなサウンド独創的でカッコ良い。コーエン自身がヘブライ語やラディーノ語(スペイン系ユダヤ人の言語)で歌を披露しており、それも本作を特別な作品にしています。

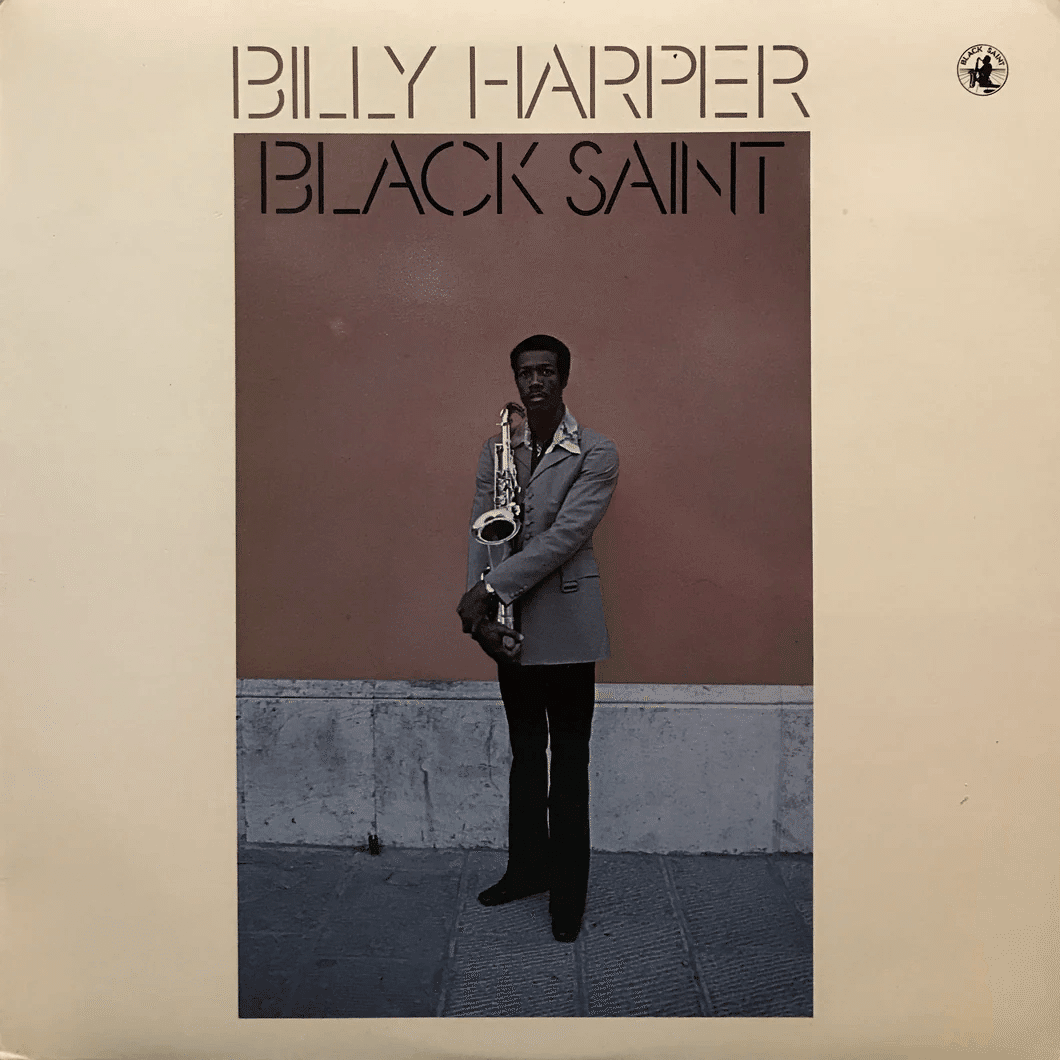

Billy Harper - Black Saint

サックス奏者、Billy Harperの1975年のアルバムです。僕が高校生の頃に(歳がバレバレですが)当時大いに興奮したものでした。モーダル・ジャズやスピリチュアル・ジャズの名盤として広く認識されています。イタリアの名門ジャズ・レーベル「Black Saint」からリリースされた最初のアルバムであり、タイトルにその名前を冠しています。モーダル・ジャズの複雑なハーモニーにスピリチュアルな要素が融合していて、力強いテナーサックスのトーンと、情熱的で魂を揺さぶるような演奏は今聴いてもほんとかっこいい。

Eddie Palmieri - Vámonos pa'l monte

1971年にリリースされた作品で、ラテン・ジャズおよびサルサ領域における重要なアルバムの一つ。Eddie Palmieri(エディ・パルミエリ)は、ピアニスト/作曲家/バンドリーダーで、本作でも伝統的なキューバ音楽、ジャズ、そしてアフロ・カリビアンのリズムを融合させた革新的なサウンドを創造しています。ヴァイタルなリズムと強烈なホーン・セクションに導入されるTr.1から熱気とかっこよさに溢れた傑作です。ニューヨークを中心とするサルサの発展に大きく貢献した作品ですね。

Horace Silver - Song For My Father

ジャズを聴き始めた頃にハード・バップを代表する作品として恐らくこのアルバムウィ聴かなかった者はいないのでは、と思う。Horace Silver(ホレス・シルヴァー)のキャリアにおいてもやはりこれが代表作と認識している人も多い。特にアルバムのタイトル曲「Song for My Father」は、カーボベルデ出身の父親にインスパイアされて作曲したものということで、その熱気あふれる演奏は今聴いても本当にかっこいい。

Lenine e Suzano - Olho de Peixe

ブラジル音楽と言って多くの日本人はボサノヴァや、一歩進んでサンバMPBを少しだけ聴く程度の人が実は多いと思うし、僕もそうでした。そんな時に聴いた本作は衝撃的かっこよさでした。Lenineの特徴的なギターと歌、そしてMarcos Suzanoの驚異的なパンデイロによるサウンドはブラジル音楽における革新的なアルバムの一つと言えます。ミニマルな編成から考えられない圧倒的なダイナミズムが感じられます。

Marcelo D2 - Direct-to-Disc

本作は2022年にオランダで録音されたMarcelo D2 & SambaDrive名義のフル・アルバム。SambaDriveのメンバーは、ピアノ/キーボードがPablo Lapidusas(パブロ・ラピドゥサス)、ベースのMauro Berman(マウロ・ベルマン)、そしてドラムスのLourenço Monteiro(ロウレンソ・モンテイロ)。要するにMarceloとジャズピアノ・トリオの共演です。ということはMarcelo D2のずっと志向してきたヒップホップ+サンバに、さらにジャズを融合させた音楽ということ。この組み合わせがもうスリリングで、超絶的にグルーヴィーな音を創り上げています。

MarioCastro Neves - Brazilian Mood

Castro Neves兄弟のひとりMario Castro Nevesの、1960年代後半(正確な年は諸説あり)にリリースされたマスターピース。高度なアレンジと滑らかなメロディ、彼の洗練された音楽性を象徴する作品で、ブラジル音楽とユニバーサルなジャズが融合している。ブラジル的な穏やかでロマンチックなムードと、ジャズの即興性や洗練されたハーモニーの調和。ストリングスやホーンセクションを効果的に使った繊細でダイナミックなアレンジがかっこいい。

Victor Assis Brasil - Esperanto

31歳という若さで亡くなったVictor Assis Brasil(ヴィクトル・アシス・ブラジル)は、ブラジルの天才的なサックス奏者。本作は彼が1970年に発表した作品です。洗練された作曲力と即興演奏の才能を示す内容で、ハードバップやモーダル・ジャズ、さらにはブラジル音楽の要素が融合しています。本作での彼のサックスは、稲妻のように鮮烈で情熱的、かつメロディックな美しさを合わせ持っています。

Weldon Irvine - Time Capsule

Weldon Irvine(ウェルドン・アーヴィン)は、作曲家/ピアニスト。そっち方面ではその存在が神のように崇められているようです。本作は1973年のセカンド・アルバムで、最高傑作と言われています。なんかまるで哲学者のような知的で思慮深そうな容貌です。ジャズ、ソウル/R&B、ファンクなどを実にアグレッシブに自身の音楽として構築していますが、一言で言えばかっこいい。これが50年前の音楽だなんて俄かに信じられません。タイトル通りメロウなTr.2「Feelin' Mellow」、ファンキーなTr.3「Soul Sisters」、ラテン・ソウルのTr.4「Deja Vu」などなど、男女のコーラスも、エレピも、ホーンサクションも、リズム陣も、全てに素敵が詰まったアルバムです。

Willie Colón - El Malo

Willie Colón(ウィリー・コローン)、1967年のデビューアルバム。ニューヨークのラテン音楽シーンに革命をもたらし、サルサの黎明期を象徴する作品。当時弱冠17歳だったWillie Colónが、トロンボーン奏者としてだけでなく、作曲やアレンジの才能を発揮。伝統的なアフロ・キューバ音楽を基盤にしながら、若々しいエネルギーと都会的な感覚を加えた斬新なスタイル。ボーカルにHéctor Lavoe(エクトル・ラボー)。ひしゃげたブラスの音に彼のソウルフルで哀愁漂う声が超絶かっこいい。