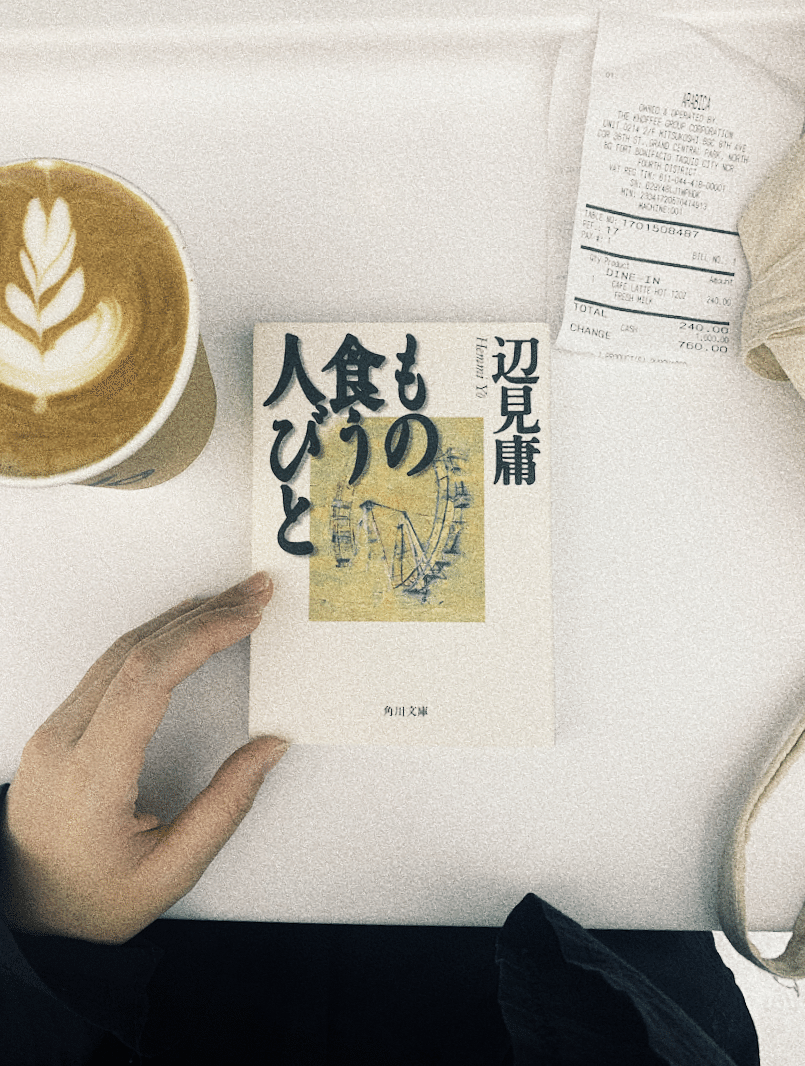

フィリピンにいる理由のひとつ

私が実際に海外(フィリピン)へ行き、

現実を見たいと思うきっかけのひとつとなった

「食」を中心としたルポルタージュ。

辺見さんが実際に見て感じた「もの食う風景」。

ある風景は悲しく、

ある風景は楽しく、

そしてある風景は残酷で、

こんなに自分の中にある食の概念を

抉られるような作品は無い。

高校で勤務していたとき、

現代文の授業で「食と想像力」を教えたことがある。

今、目の前にあるモノの中には、

世界にいる誰かが適切な賃金も支払われず

製造している場合もあること。

日本にはその賃金の安さに甘えて

モノを製造・販売している現実があること。

こどもたちの表情と教室の空気が

変わるくらいに衝撃的な題材だったなと思う。

「世の中には貧しくて食べることすらできない人がいる。だから感謝をして食べなさい。」

毎日のように親から言われていたことを思い出す。

じゃあ、貧しく満足に食べられない人は何を食べるのか。

「食う楽しみは宗教も政治も身分も関係ないね。」

と著書に出てくる中国人が言うけれど、

食に対する楽しみを選択できない人達も

多く存在していることを読み進める中で痛感する。

食ほど素敵な快楽はなく、しかし、容易に差別の端緒になる営みはない。

著書でも取り上げられている、

残飯ビジネス。

破棄される食べ残しを売り、

それを食べなければいけない人達が現実には多くいて。

フィリピンスラムの中でも貧富の差があり、

捨ててあるものを食べるしかない人達が

当たり前のように居る。

食以外にも、様々なものを再利用して

生きている人達と会ってきた。

ファストフード店から出た

食べ残された肉やゴミ山に落ちている生ゴミを集め、

それを再度油で揚げて食べる『pagpag』。

この食べ物を知り、

間近で見て。

話をした時に返す言葉が見つからなかった。

日常の傍には必ず食べるという行為があり、

その行為通じて人の有り様が鮮明になる。

豊かすぎると感覚が鈍る。

食べることが一番の楽しみである私にとって、

この作品はきっと何度も読み返す、

いや、読み返さなければならない作品。

いつか、世の中の誰もが

色んな食の選択ができて

美味しい食べ物を

大好きな人と一緒に

食べられる日がきますように。

以上