ファッションのみらいに向けたミッションとは? 採択事業者の中間発表会レポート

次世代ファッションクリエイター育成と事業化支援を目的とする、経済産業省の補助事業「みらいのファッション人材育成プログラム」。2024年5月に公募を実施し、第三者委員会による厳正な審査によって選ばれた5組の採択事業者が、ファッション産業における持続可能なサプライチェーンのアップデートにつながる事業創出に向けて活動しています。

2024年10月21日には、採択事業者と本プログラムのパートナー、経済産業省の担当者が参加するクローズドな中間発表会を京都市立芸術大学にて開催。また本プログラムは、今後の事業者と国内外を対象とした産業界とのマッチング機会創出も目的としており、プログラムで連携する京都工芸繊維大学、京都市立芸術大学が本拠をおく京都市から、都市経営戦略監の西田様、都市経営戦略室の秋場様にお越しいただきました。

採択事業者は、取り組みの進捗とともに、「ファッション産業におけるサプライチェーンのアップデート」における自らの事業で実現したいことを提示する「ミッション・ステートメント」を発表。参加者からのフィードバックを受けました。

本記事では、各採択事業者のミッションと取り組みの進捗、パートナーからのフィードバックを一部要約するかたちでお伝えします。

「デジタルマネキンAuinの開発」株式会社メタクロシス

衣服や人体の3Dモデリング技術の研究・開発を行う株式会社メタクロシスは、3DCGの衣服を美しく見せるデジタルマネキン「Auin」の開発に取り組んでいます。

本プログラムにおける同社の目標は、Auinの開発・普及によって、今なお商用利用可能な3Dマネキンの選択肢が少ないファッション産業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させること。

中間発表会では、当初の計画に「3Dプリントマネキンの制作」を加えた、4点の提案について進捗共有とデモを行いました。

「Auinを用いた演出例の制作と発信」では、7月に同事業への採択に関するプレスリリースを発信し、インスタグラムの運用を開始。ヴィンテージショップ「LAILA」のバーチャルミュージアムの3Dマネキンに一部採用されたほか、自社でもいくつかのシリーズで制作例を作成しました。

「Auinの3DCADへの連携機能の実装」では、再現性のあるインポート方法を確立しマニュアルの整備も進めています。「Apple Vision Proを用いたデモアプリの作成」は会場のスクリーンでアプリのデモを披露。マネキンのジェンダーやポーズを選択したり、Apple Vision Proの機能を用いてVR空間で演出のシミュレーションを披露しました。

会場には、再生可能樹脂を使用した「3Dプリントマネキン」の実寸大プロトタイプを展示。デジタルの洋服をきれいに見せるというAuin本来の価値をフィジカルなVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)にも拡張し、店頭でもデザイナーの意図通りの表現を可能にするほか、オーダーメイドのマネキン制作の可能性も提示しました。

これから最終発表会に向けて、ブランド・企業とのコラボレーション、「Apple Vision Proを用いたデモアプリ」をより感動的な体験に高めること、そして3Dマネキンのさらなる美しさの追求などに取り組む予定です。

パートナーからは、「ファッションショーの高揚感や布に触れたときのワクワク感など、身体感覚を重視して進んできたファッション産業における感性評価に対し、自社の競争優位性をどう示し、業界の共感を得るのか」と指摘がありました。同社は「従来のファッションブランドが訴求してきた表現とは異なる新しい表現に挑戦したい」と最終発表会に向けた抱負を語りました。

また、「3Dプリントマネキン」については、「デザイナーからは、ファッションモデルを採寸や試着のために事務所に呼ぶのではなく、一人の人間に近い存在としてのマネキンやデジタルデータを提供してもらいたいニーズがあるのでは」という指摘も。オートクチュールのためのマネキンという新たな可能性も示唆されました。

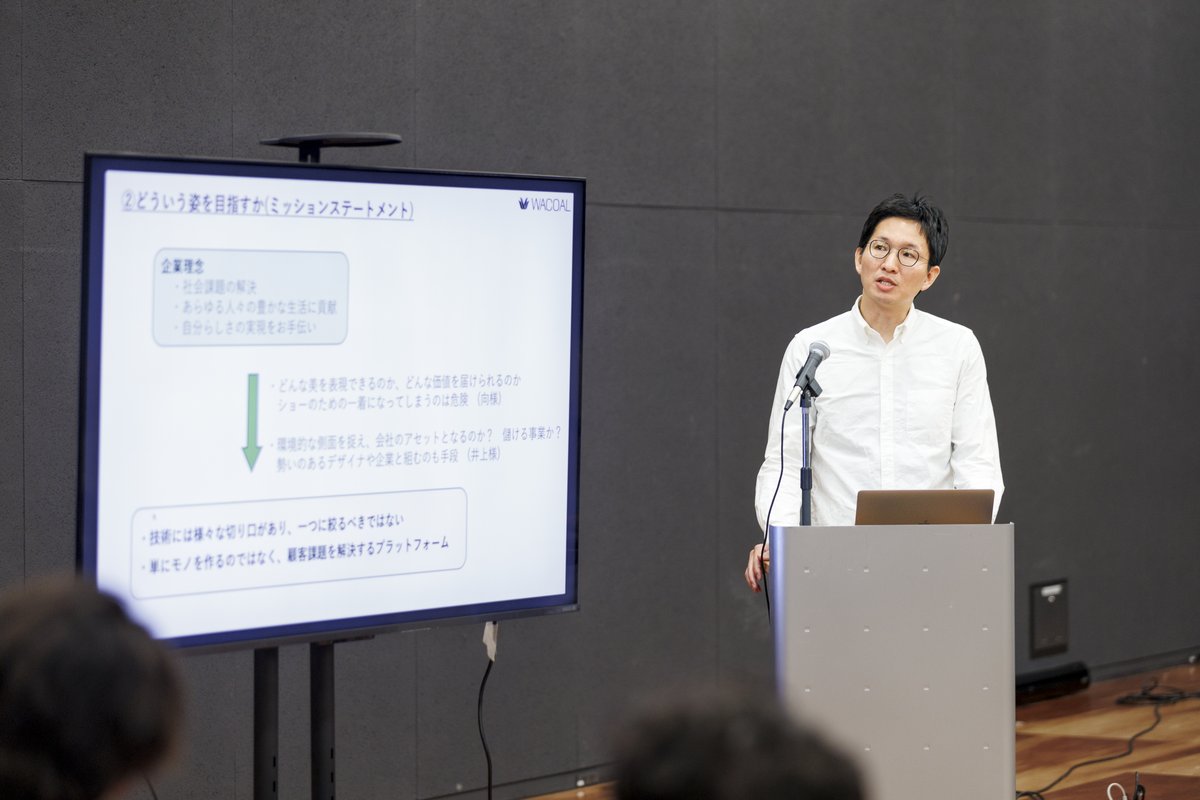

「立体メルトブロー法による単一素材アイテムの展開」株式会社ワコール

女性用下着の販売をメイン事業として行う衣料品メーカーの株式会社ワコールは、「立体メルトブロー法による単一素材アイテムの展開」に取り組んでいます。

同社が独自開発した「立体メルトブロー法」は、単一素材からモノづくりをするためリサイクルしやすく、材料破棄が少なく環境負荷を低減できるメリットがあります。本プログラムでは、これらの強みを衣服に応用して、ファッション産業の課題解決に貢献することを目指しています。

まずは、モノづくりの可能性を示すためのサンプル作成に着手。さまざまな樹脂素材や表面構造をテストし、3Dプリンターでつくった型に樹脂を吹き付けて立体形状を作成しましたが、伸度の付与が難しくデザイン面の制約が大きいことがわかってきました。そこで、1工程で衣服を立体化する方法から、複数の立体パーツをつなぎ合わせて衣服をつくる方向にシフト。従来の縫製品よりパーツを減らし、環境負荷と縫製コストの少ない衣服のサンプル作成を進めています。

「新しいものづくりのプラットフォーム構築」については、課題が多く共感を生みやすい分野で可能性を模索。たとえば、縫製が難しく不良率の高い子ども服や、ニーズが多様なジェンダーレスの衣服の課題解決に向けて、協業可能性のある企業との意見交換を進め、すでに一社との協業が決定しました。

今後は最終発表に向けて、Tシャツとスカートのサンプル作成を行うとともに、引き続き協業可能性のある企業との意見交換を進めていく予定です。

パートナーからは、「顧客/産業ニーズと技術のマッチング」について指摘がありました。たとえば、「袖や襟などが小さすぎて縫製が難しい子ども服の縫製工場の一部を立体メルトブロー法に置き換えてもらい、製造過程で出た不良品は工場内リサイクルに回すので、廃棄が出ず不良率も低い」のように、この技術に共感する可能性の高い「意識の高い子育て世代」にターゲットを絞り込んでストーリーを組み立てるなどの方法が示唆されました。

「商業施設を起点としたサーキュラーエコノミー型社会の構築」JR西日本SC開発株式会社

JR西日本グループで駅ビル内を中心に大型の商業施設を運営している、JR西日本SC開発株式会社は、「商業施設を起点とするサーキュラーエコノミー型社会モデル構築」に取り組んでいます。

同社は、西日本の各拠点駅に駅直結の商業施設があるというタッチポイントの多さ、地域と顧客、事業者とのつながりという強みを生かし、ファッション産業のサプライチェーンのうち「廃棄」のプロセスに注目。不要になった衣料品の回収とリセール、再生繊維への活用による「アパレルの循環型社会を目指すためのプラットフォーマーの役割を担う」ことを目指しています。

ミッションは「『捨てない』ためのデザインと事業性の確保」。現在、「サービス設計」と「事業化」のふたつに取り組んでいます。

サービス設計においては「リアルとオンラインを活用したソリューションプラットフォーム」に挑戦。リアルでは、古着回収に興味のない顧客も抵抗感なく参加できるPRイベントを多様な顧客層をもつ同社施設で開催し、オンラインでは、多くのユーザーを擁する顧客向けアプリなど通してソリューションプラットフォームをつくり、古着の回収量を増やしていく狙いです。

事業化においては「回収品の価値の最大化による全体スキームの事業化」を検討しています。多くの場合、商業施設は回収した古着などを回収事業者に引き渡しますが、同社では「回収から選別、利活用」までを担いつつ、リセールとエネルギー化のふたつの方向性を模索。リセールについては、顧客自身に選別してもらった「まだ着られる衣服」を他企業との連携により消費者に循環。「着られない状態の衣服」については、全量を国内循環できるよう、エネルギー化をはじめ引き渡し先の検討を継続します。

事業化に向けた課題としては、回収した衣料品の選別の手法と、国内でのエネルギー循環の実現が挙げられました。

11月下旬にはルクア大阪で古着回収の実証実験を実施。無人回収の可能性や顧客による選別の精度、収益可能性について検討を重ね、最終発表会での報告を行う予定です。

パートナーからは、「事業の持続可能性につなげるための収益性は確保できそうか?」と問いかけがありました。同社は、「現時点のシミュレーションではリセールのみでは赤字になる可能性が高く、将来的に不要な衣料品の繊維化まで含めて黒字化するかどうかを検討している。併せて、多少は赤字になっても企業価値への貢献という点での継続可能性も探っている」と回答。新たな顧客獲得や来店促進など、収益性以外の取り組みの魅力に共感する仲間を増やしていく重要性が指摘されました。

また、予定されている古着回収実証実験に対しては、生活者にとってさまざまな選択肢がある中で、回収ボックスに持っていこうと思えるモチベーションや体験設計の重要性について、パートナー、採択事業者ともに意見が出し合われました。

「ゼロウェイストファッション事業におけるLCA評価導入調査事業」株式会社Synflux

ファッション産業の生地の廃棄を最小化するデザインと型紙データの自動生成を実現するソフトウェア「Algorithmic Couture®*」(アルゴリズミック・クチュール)を開発する株式会社Synfluxは、「ゼロウェイストファッション事業におけるLCA評価導入調査事業」に取り組んでいます。

*ファッションデザインの過程における廃棄を最小化するため、AI(人工知能)を活用した新しいパターンメイキングのシステム

これまで、Algorithmic Coutureを導入したブランドでは、端材の廃棄量が最大3分の1、布のコスト減は最大15%を達成しています。

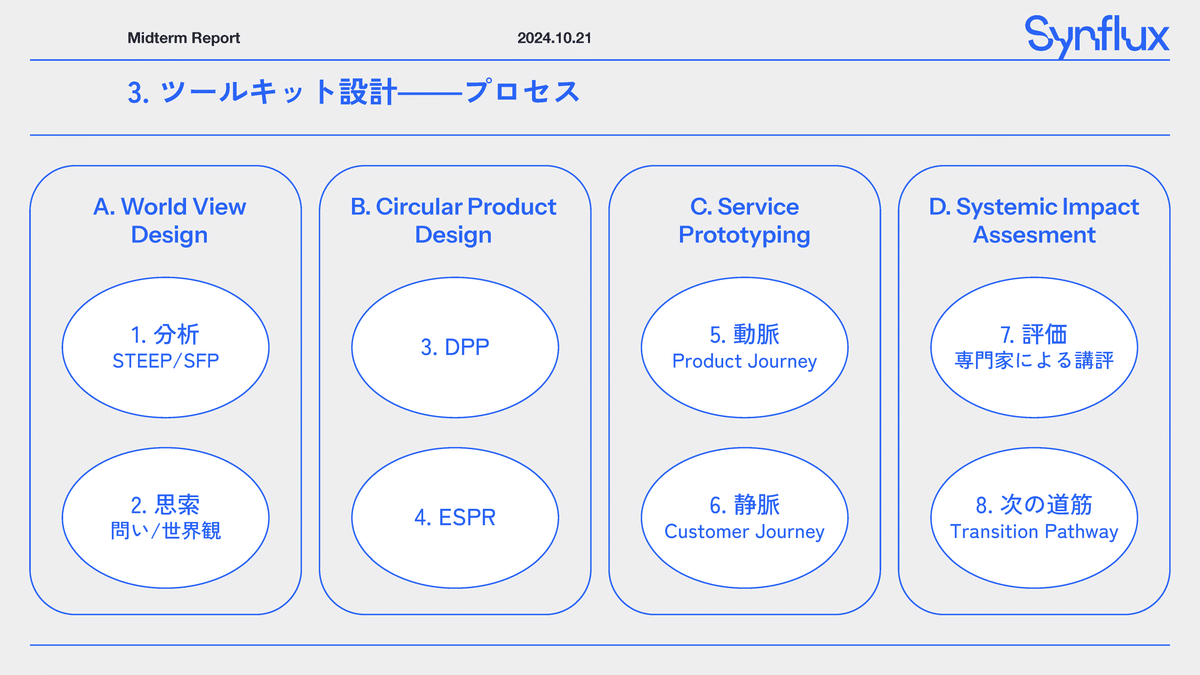

本プログラムでは、廃棄量と布のコストという評価軸を拡張し、欧州規制などにも対応する環境影響評価「Life Cycle Assessment(以下、LCA)」の導入に向けた調査を実施。ツールキットやワークショップの開発の展開による、ファッションの透明性強化のためのアライアンス構築をミッションに掲げました。

まずは取り組みの背景となる、EU、フランス、日本の繊維や廃棄物、循環型社会に関する政策動向について調査。その結果に基づいて、具体的な方法の検討としてツールキットの設計とプロトタイプの作成を進めてきました。ツールキットの主なターゲットは、大規模なブランドのマーチャンダイザーや生産管理者、ブランドのサステナビリティに関するビジョンを構築している担当者など。4カテゴリ8ステップのワークシートに記入することを通して、サーキュラーな製品デザインに関する仕様をつくり、サービスのプロトタイピングまで行えるツールキットの完成を目指しています。

2024年12月には、ブランド関係者や研究者、同社メンバー向けに、このツールキットを用いたワークショップの開催を予定しています。その後は、最終発表会に向けて映像とレポートの準備を進めることになります。

パートナーからは「社会を変えるための戦略として、大規模なブランドの担当者をツールキットのターゲットにしているが、大きな企業ほど個々の責任範囲は大きくない側面もある。むしろ中小規模のブランドを対象として確実な変化を起こす考え方もあるのでは」という指摘がありました。これに対して同社は「生産に関わる企業のほとんどが中小企業であることもファッション産業の特徴のひとつ。中長期的には中小規模のブランドも包摂するビジョンを提示したい」と回答しました。

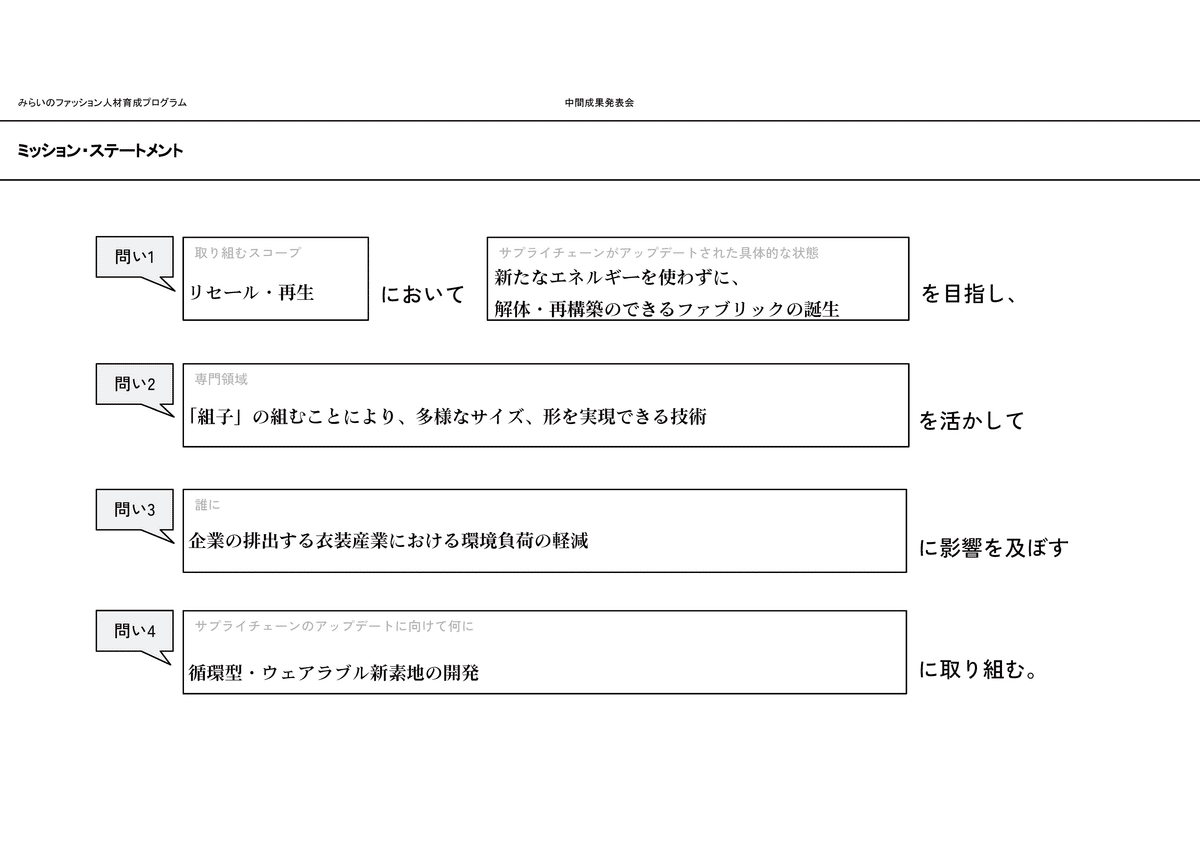

「伝統工藝『組子』×デジタルファブリケーションの融合による循環型・ウェアラブル新素地の開発」MAI SUZKI

伝統工藝「組子」の部品を3Dモデル化し立体組子や組子のドレスなどをデザインするクリエイターMAI SUZKIは、「伝統工藝『組子』×デジタルファブリケーションの融合による循環型・ウェアラブル新素地の開発」に取り組んでいます。

組子は、木を組み合わせて多様な紋様を生み出す日本の伝統的な木工技術。MAI SUZKIは、容易に解体・再構築でき、多様なサイズや形を実現できる技術であることに着目し、これまで組子のパーツの3Dモデル化などを進めてきました。昨年はフレキシブルな組子を用いたオーダーメイドのステージ衣装を開発。本プロジェクトでは、衣装産業における環境負荷の低減に寄与する循環型ウェアラブル新素地の開発を目指しています。

しかし、フレキシブルな組子であっても動かすと外れてしまうなどの課題があり、組子の形状や別な素材で解決する必要がありました。本プログラムがはじまって最初の2ヶ月で形状的に解決できるパーツの開発に成功。パーツの製造方法を整理するとともに、表現の幅を広げるべく他の素材と組み合わせた実験を行ってきました。

開発を進めるなかで、組子の硬質さと布の柔軟性という異素材の組み合わせの面白さに気づき、硬質なパーツと軟質なパーツの使い分けと融合を検討。中間発表会では、ウェアラブル組子着用したモデルを撮影した写真作品や、着心地の考慮をした新たなウェアラブル作品のプロトタイプを展示しました。

最終発表に向けては、硬質・軟質の組子表現をさらに追求するとともに、建築領域の研究者や技術者からの知見を得ながらファブリックと融合をはかる実験も行う予定です。

MAI SUZKIは、組子の取り組みを通して職人との連携や生産体制の整え方のモデルをつくり、他の伝統工藝にもフォーカスしたいと考えています。これに対して、パートナーからは「今回の取り組みが、長期的には組子にとどまらず、デジタルファブリケーションと伝統工藝を統合させて新たな活動領域をつくりだすモデルになるストーリーを示せるとよい」とアドバイスがありました。

京都・東京での最終発表会に向けて

会場には複数のプロトタイプが持ち込まれ、休憩時間にはその触感や重さを確かめたり、質問をし合う参加者でにぎわいました。

中間発表会の最後は、京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構 水野大二郎教授が総評を行いました。水野教授は「事業の背後にあるビジョンや理念、産業構造の革新に資するものをぜひ提示してほしい」とコメント。また、最終発表会では「プロセスを展示することが重要。たとえ未完成でもプロトタイプを制作・展示してほしい。プロセスに共感して一緒に考えてくれる人こそが、よきパートナーや協業先にもなってくれる可能性が高い」とアドバイスしました。

本プログラムの最終発表会は、2025年1月17日(京都)および2月1日(東京)に、一般公開にて開催予定です。採択事業者は、中間発表会で得たフィードバックを反映して、それぞれのゴールを目指して事業を進めていくことになります。3ヶ月後の最終発表会までに、各事業のさらなる展開を期待したいと思います。